「沒有白孃孃,就沒有今日的潘迪華。」指顧倏忽,已經將近半個世紀,82歲的潘迪華為了追夢,比「八十後」更毫無餘地。《白孃孃》由一個神話,轉化為另一個現代神話。或者應該說,白素貞與潘迪華已經血濃於水,再也分不開了。

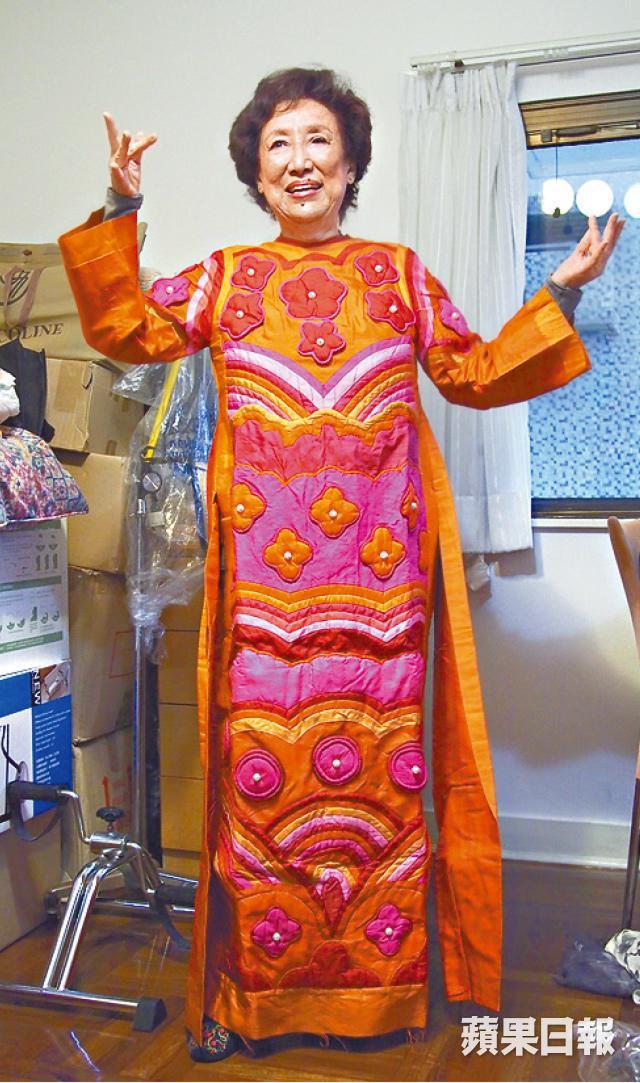

那天潘姐姐從家中樟木櫳掏出一條封塵逾40年的紅裙子,套在身上百感交集:「這是我的壽衣,死的時候我就要穿着它風光地離開世界。」這是《白孃孃》當年的戲服,也是潘姐姐一輩子的戰衣,守護着一樣封塵的殘夢。

記者:鄭天儀

攝影:伍慶泉

早陣子一個雨天,潘迪華在和合石見到音樂人Joey Villanueva的新墳,兩行眼淚便長掛在臉上,幾十年來的默契,化成淚化成詩。4月底再驚聞化妝師好友張家萬(Gary)去世的噩耗,白頭人再次送別黑頭人,想到兩位戰友同是壯年猝逝,姐姐不勝欷歔:「做人應該要化,但我還在癡人說夢。」

為了夢想,你敢不敢去到咁盡?1972年潘迪華為打造香港流行音樂史上第一個華語音樂劇《白孃孃》,傾家蕩產,當年母親因為擔心債台高築的她,由108磅瘦得只剩84磅。「日日見到我使錢佢就擔心,瘦到皮包骨,諗起都心痛。」單打獨鬥的實驗不代表事事將就,姐姐就是個死心眼,演出60場為了精益求精,單是出資在戲院前台搭個延伸舞台展現小橋流水,便不惜花費3萬元,音響特意在德國租來,請最好的音樂人、設計師和演員,更撮合了顧嘉煇與黃霑這對絕配。原已預留20萬彈藥去蝕,結果蝕出個百萬來。「我真係唔知死,搞到負債纍纍,當時廿萬麥當奴道的豪宅可以買兩、三幢,北角至少可買五至六幢。」

把《白孃孃》比喻為打仗的潘姐姐如今仍一臉無悔:「不可以說不成功,只是蝕了錢。」當時來捧場的全部大師級:李瀚祥、胡金銓,李小龍還在後台抱着她說感動,強調此劇只是潘迪華敢做,無奈時間不對,香港不知音樂劇為何物。「我話我知,見到他把中國功夫發揚光大,我到現在卻沒有甚麼成就。」姐姐無奈地說,其實她過去、現在、未來影響一代一代的人而不自知,至少她的堅持,一直使我汗顏。

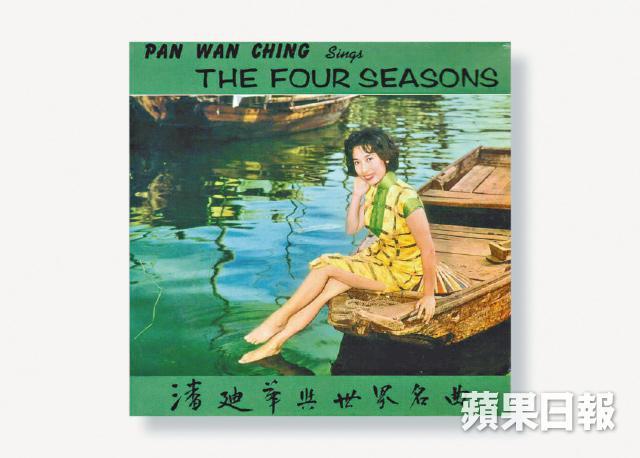

潘迪華是香港首位簽約英國EMI的歌手,當年曾捱過一段艱苦的日子,獨創「中曲西詞」掀起熱潮。在王家衛的鏡頭下,她總是個驃悍的上海女人,實際她一生在天真的發她的音樂夢。「何解我們要改編外國歌畀版權外國人,我跟顧嘉煇講,要做好的中國音樂賣畀外國,可惜迄今中國音樂始終打不入外國市場。」

當白孃孃遇上貝多芬

姐姐唯一心願,是希望《白孃孃》能流傳下來,成為中國人自豪的舞台作品。她知道難以一步圓夢,惟有就像砌圖,一塊一塊去零碎實現夙願。1974年重演13場《白孃孃》、2005年重新復刻《白孃孃》CD、2011年舉行《白孃孃》音樂會,到今時今日,邀請東區兒童合唱團把《白孃孃》部份音樂創作兒童版,讓白孃孃與貝多芬相遇,合唱團並將於7月底到英國曼徹斯特演出,帶白孃孃衝出海外。

由《白孃孃》到羅文的《白蛇傳》、張學友的《雪狼湖》、許冠傑的《仲夏夜之夢》,大型音樂劇是音樂人卻步的夢魘,但潘迪華仍是我心不死,明明已開了告別音樂會,她如今還是像傳教般,打別人不理解的仗。「《白孃孃》是個不老的傳說,它有很好的音樂內涵和故事性,整個故事也很當代,只是現在還未成氣候。」

「我的體力已不容我去做,有生之年能做便做。香港場地真係太難,演員也難找。難怪香港年輕人感嘆夢想不能實現,我努力了幾十年都不行,年輕人怎走這條路?或許我這個夢終於要醒,《白孃孃》算是給大家一種鼓勵的象徵,希望年輕人有我這種儍勁。」

識曲知音自古難,瑤琴幽操少人彈。我問姐姐會放棄嗎?「永不放棄!」姐姐就愛做夢。「是啊,會做夢的人,生活才精采呢。」時代暗啞,姐姐的嗓音仍舊響亮。死亡絕不是追夢的休止符,穿上白孃孃戰衣,姐姐即丰神湛然。

東區兒童合唱團《白孃孃》兒童教育版首演

日期:7月12日

地點:西灣河文娛中心劇場

查詢:2556 6963

【壹錘定音】星期一至五,早上8點開咪!

http://hk.apple.nextmedia.com/livestream/channel/lishow

立即更新Android《蘋果動新聞》app

https://bitly.com/appledailyandroidapp