【本報訊】隨着中環永利街最後一間印刷廠撤出,香港活字印刷時代正式告終,但原來元朗一間舊式印務公司卻一直保存着10萬粒鉛字粒。「新昇喜帖」其實一早已改用電版印刷,不過老闆不願捨棄這批沿用了多年的鉛字粒,即使有外國人高價收購,他都不肯割愛,直至近日終被保育團體打動,令這批鉛字粒得以繼續傳承下去。

記者:黃學潤 龔蕙芝 周子惇

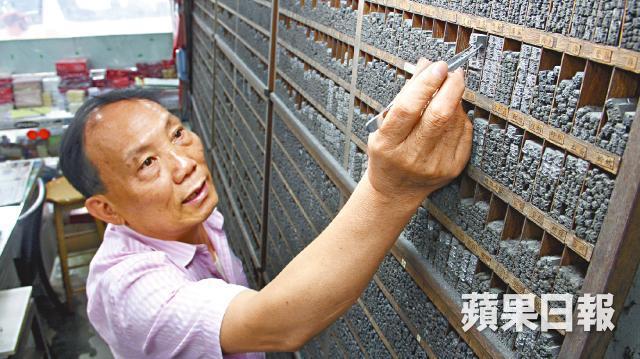

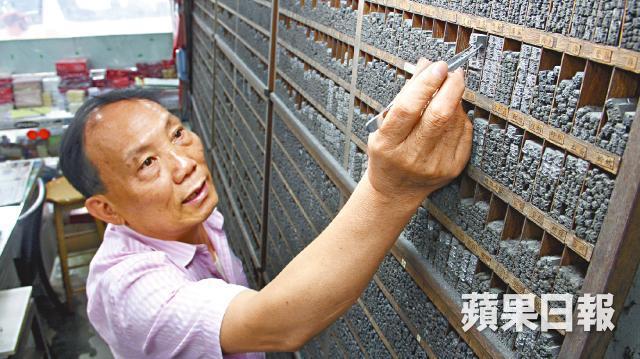

10名義工應保育活字印刷團體「字活」招募,過去兩個周六都擠在「新昇喜帖」印務店,將字粒櫃架上排列的10萬粒鉛字粒,分門別類綑紮包好搬往新蒲崗工廈。「梗係唔捨得,唔止啲鉛字粒,仲有以前執字粒嘅習慣」。店主梁爽失落望着原來擺放字粒的牆身,表示「之前有個澳洲人嚟咗幾次,搵學生幫手繙譯,原來佢想買走啲字粒,出價8,000澳幣(約5.7萬港元)」。他不想字粒散失外地,所以一口拒絕。

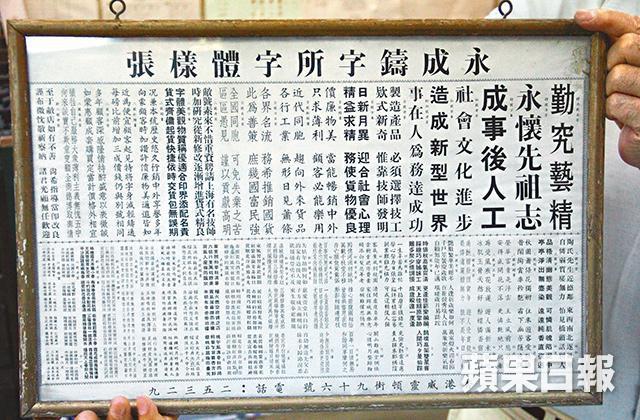

細小精巧的鉛字粒,不但是收藏家瑰寶,更是養活梁家支柱。三弟廷槐28歲入行,學師數年後自行創業與兄弟組班,當年經營印刷店,廷槐由學徒變成統領四間印務公司的話事人。

在時代巨輪下,分店一一結業,最後剩下1985年開業的元朗「新昇喜帖」,由五弟梁爽和六弟梁逸打理,兩人改用電版印刷繼續營業,鉛字粒僅在緊急時備用。隨着鉛字粒成備用品,甚至淪為遊客周末朝聖的「佈景板」,年華老去的梁氏兄弟開始構思如何保育活字文化。三弟廷槐說:「擺喺度都只係陳列嘅箒,好多人因為啲字粒走入嚟影相,特別多外國人。」

「博物館懶洋洋唔肯嚟收」

梁廷槐90年代將荃灣分店結業前,曾主動致電香港博物館稱無條件捐出所有鉛字粒,但對方回應令人失望,「佢哋好似懶洋洋咁,要我哋送過去,唔肯嚟收。」鉛字粒無處容身,終以一萬多元賣予一名本地收藏家。而存放元朗店內的10萬粒鉛字粒,月前終以2萬多元割愛賣給團體「字活」。梁廷槐稱:「我問過佢哋(字活)點處理,班後生仔話保存之餘,仲會向其他人分享印刷過程。」雙方最後一拍即合,梁氏兄弟只望交棒予新生代,以另一方式讓活字印刷傳承下去。