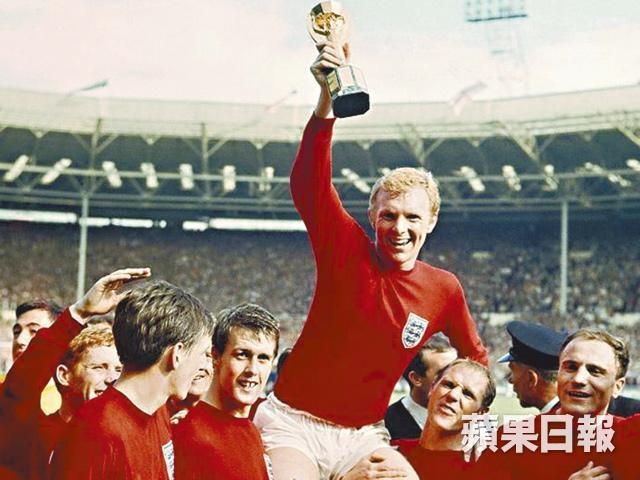

原來六十年代以前香港人並不看世界盃,只鍾情於本地足球。到1966年香港人初次關注世界盃,身為教練的球王李惠堂還被邀請坐進英女皇的包廂,當年英格蘭贏得世界盃,政府特意買了錄影帶回港播映。

那時本地足球之所以能牽動整個城市,除了歸功於球員球技出眾,還因為球隊牽動了幾分民族情緒。每年賀歲盃打足三日,不但全場爆滿,還坐滿整個山頭,連上海人都來捧場。「上海人愛面子,唔會爬山睇波。原本四蚊兩張波飛,炒到600蚊兩張佢哋都會買。」現任香港足球總會副會長的韋基舜說,當年600元可以買到一對名廠鵝仔嘜皮鞋,相等於五個女工的薪水。「賀歲盃分別有中西人混合的港聯、海軍陸軍組成的西聯,呢兩隊輸唔緊要,香港人清一色支持華聯,全部華人球員,一定唔輸得。」

韋翁猶記得1958年東京亞運會,決賽時中華民國對南韓,完場時打成平手要加時,「香港人打開70分鐘,亞運全場90分鐘,還要加時,」人人心裏都揣測雙方實力,「當時諗,死啦,南韓食高麗參㗎喎,實好氣啲,大家打定輸數。」但全場觀眾都坐直身子,屏住呼吸,緊握拳頭,「林尚義忍唔住氣,踢人一腳被趕出場。由南華的黃志強補上,飛身廿幾碼外頂頭槌射入,贏咗!」全場人彈起來,無論香港人還是台灣人,「我哋都喊晒。」然而,又是1966年,政治左右兩派與足總會商議,香港球員不再代表中華民國。

港隊南遊搵快錢

有韋少帥之稱的韋基舜,1958年出任東華體育會的主席,「當年一年班費20,000元。一場球賽全場滿座都已賺到一年班費了。」球員風光年代有幾值錢?「1957年陳南昌挖走南華五位前鋒,以十萬元組班,其『十萬大軍』更是天天上報。」他說,即使球隊季尾解散,依然可以南遊搵快錢,「當年南洋華僑非常擁戴香港球隊,覺得為佢哋爭面子,不但買飛捧場,仲會宴客通宵打麻雀,球員一定贏九條街,你就知咩事啦!」此外,全隊南遊的另一目的,是保持團隊精神。

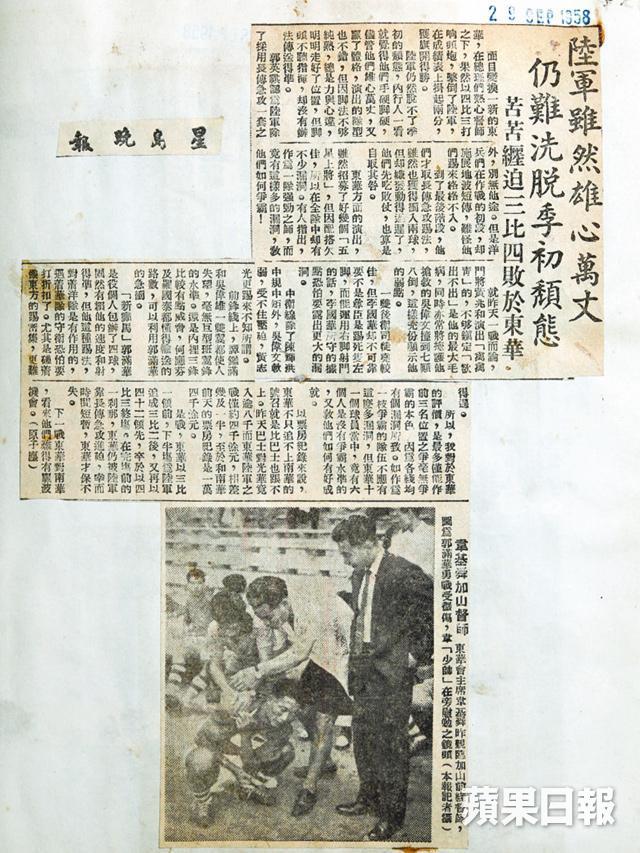

韋基舜在04年受香港足總會邀請擔任港隊領隊,這亦是他最後一次任領隊一職,「港隊要預備08年北京奧運會的比賽。球員第一次練習就分組比賽,缺乏基本功練習。球員體重高度又不理想。」他好心在英國購買英超特訓影碟給教練們參考,誰知「佢哋話我老喇!」他心灰意冷之下辭任。如今他對足球比賽熱情不再,我們請他選一件球衣拍照,他無甚要求,「跟死一隊最儍,冇所謂,你哋揀啦!」但他依然心繫當年的本地足球隊。他翻開舊剪報,當年的威水史一張張地整齊貼好,內文依然清晰可見:「東華會主席韋基舜親臨加山前綫督師,郭滿華勇戰受傷,韋少帥在旁慰勉之。」