第九屆亞洲國際藝術古董展至明日結束,天價古董遙不可及;土瓜灣沙中線工程下的宋朝遺址,財團發展之下不可望也不可即。但在澳門關前後街一棟舊唐樓的窄梯間,六十年代的花磚牆、昏黃的燈光,把朱紅色的樓梯把手照得顯眼。我們踏上旋轉梯,腳步聲傳到五樓,花窗鐵門吱啞的推開,「呢度呀!」穿着舊T恤,腳踩膠拖,白髮斑斑的潘國雄喊話。光線從房間透出,在這簡陋的走廊,平凡白頭佬守着的,是東南亞歷史學家們藉以了解絲路歷史的時空門。

記者:陳慧敏

攝影:陳永威(部份圖片由受訪者提供)

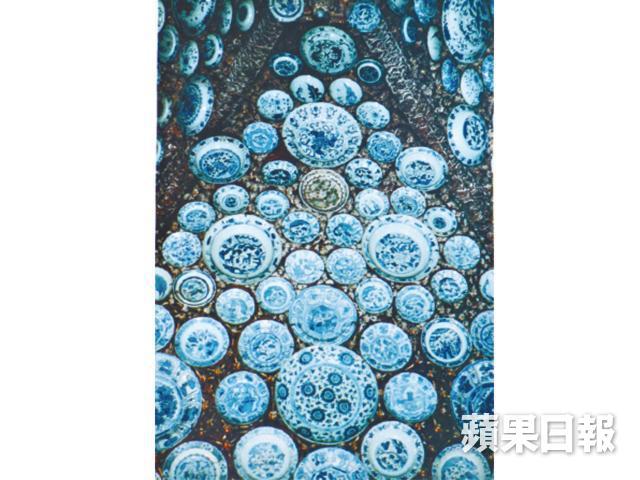

「明朝的盤子,上面會有放射式的跳刀紋呀。是工匠們用腳踩轉盤製作所致。」、「明朝嘉靖、隆慶、萬曆年間的瓷片混了沙,不沾油,摸起來較粗。」「嗱,這個來自明末官窰。那時國運不濟,皇室器物跟平民的東西一起燒。清朝卻守得嚴,只有皇室能用五爪龍圖案,高官四爪、平民三爪,用錯了要殺頭呀。」去年拍了2013紐約國際電視電影節「銀獎紀錄片」《瓷魂》的黃英飛,說潘伯伯住在瓷片中。我看普通一間屋,雜物多,沒特別。誰知他從騎樓椅子、櫃子下抽出紙箱、膠桶、鐵罐、背心膠袋,隨便打開一個,統統是碎瓷片,潘伯伯:「我二樓、媽媽家及天台都還有。」執起「嚿嚿一樣」的碎瓷片,點算着它們的身世。

圍牆倒塌文物見天

萬大事始於1994年一場颱風,聖奧斯定堂前的花園圍牆倒塌,土裏有400年歷史的白瓷終於見光。當年做計程車司機的潘伯伯,聽朋友說那是清朝的碎瓷片,執起膠袋與螺絲批,與行家走到爛牆掘寶去。「隔天倒牆的黃泥被送到林茂堂填海,我們追過去掘,卻被當做偷渡客差點抓上差館。然後地盤被封,就冇得掘了。」後來百利寶花園、關閘等地也填海,他們也去掘。1996年將掘出來的千件明清古瓷送給籌備中的澳門博物館,館長開心得親自跑到潘伯伯家了解詳情,連澳門藝術博物館中國陶瓷館館長盧大成、北京故宮博物院研究員王光堯、日本有田町歷史民俗資料館的野上建紀都跑來找隱世潘伯伯。事後行家們都不掘了,20年後的今日,伯伯仍堅持走遍澳門大小工地執瓷片至今,打開時空之門。

其實整個珠江三角洲都是沖積平原,幾百年來海岸線一直往後移,近年金沙城、觀音廟、澳門藝術博物館都是填海得來的。整個澳門,腳底六至八呎之處,都踩着瓷:「沿關前後街與草堆街的這分叉位算起,我們腳下可找到明末的瓷片,沿街往海邊走去就可找到早、中、晚清的瓷片。明末清初時,新馬路一帶是海關,出土的瓷片最美麗。」九十年代的蘇州,瓷片十元廿塊已有一件,近年大家重視古物,好多人開價七、八百元向潘伯伯買底部圖案完整的瓷片;他也見過完整寫着「大明宣德年製」六字的瓷片,叫價一千一百元,但他統統不賣:「有特別的,我就送給澳門博物館,或借給研究員研究。這是澳門的歷史嘛。」

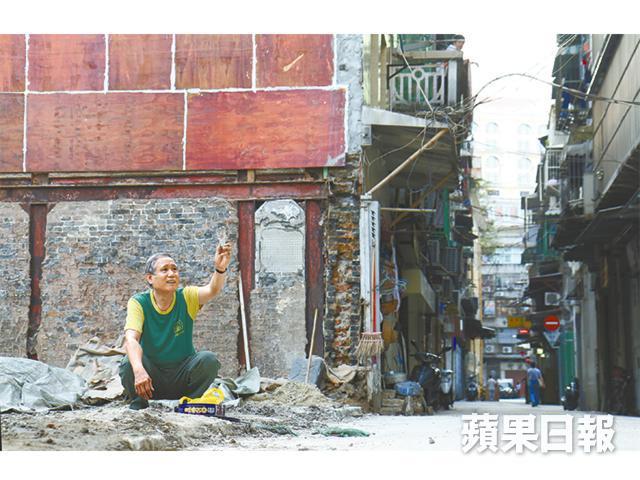

雨後,抱着執瓷片用的餅乾罐,這位平凡、行路快過我同攝影師的潘伯伯帶我們去小巷尋寶。危危乎地在深十多呎的大坑洞旁,低着頭找尋碎片;地盤被鐵板圍着,他就透過小鐵窗窺看地盤風景,佻皮道:「晚上我會偷偷搬開圍板跑進去。」爆門已是小兒科,九十年代澳門地盤處處,清晨六點,潘伯伯趁地盤工人未開工就去掘瓷片,掘到八點,洗個澡、喝杯咖啡就開工;午休時間、六點地盤工人收工,他把計程車丟在路邊又去掘:「一日掘五、六個鐘,勤力過揸的士呀!哈哈哈!」

雨後踢拖掘寶去

潘伯伯像迎雨的青蛙,拿拿臨尋寶去。望見坑下隱約伸出的五隻藍爪子:「是官窰啊!」就跳下六、七呎深的坑洞去撿;工商銀行地基的泥坑深達20呎,潘伯伯執塊木板做踏腳點就往下跳!我說你這個年紀仲咁博?他擺個「講呢啲」的表情:「危險、損傷一定有啦!爬得返上來就得啦!」你着雨靴?爬山鞋?「唏!我穿拖鞋!」啡色膠拖在地上踏兩踏:「水鞋、爬山鞋仲跣呀!有時我除鞋更穩健。」澳門博物館館長陳迎憲曾抱怨為何自己找不到瓷片,潘伯伯:「梗係啦!佢哋咁斯文打呔着皮鞋,不會踩到泥裏,點搵?」

出力以外,最重要的還是眼明手快。試過有金舖做地腳時掘出大量彩瓷,錯過了的他心痛了幾晚;街市修渠也掘出大量彩色的碎瓷,打算晚上再撿,誰知傍晚回來工程已完, 彩瓷又回歸故土:「早該付一百塊讓工人幫我撿就好了!他停了機器,瓷片保存得更好呀!」當時潘伯伯月入約七、八千,每月花兩、三千讓地盤工幫忙撿瓷片,出錢又出力。他還教地盤工友分辨不同朝代的瓷片,早前有工人撿到大明嘉靖年製的雙鹿白瓷並據為己有:「就算你們撿到了拿去賣也是好事,這些都是祖先留下來的東西,是澳門很重要的歷史,怎樣都比拿去填海好。」從古董角度看,一條裂紋可令一件瓷器跌價百倍,潘伯伯的收藏只是一堆爛缸瓦,但在歷史角度看,每一片都填補了歷史的缺口。潘伯伯說:「香港真好,有文物保護法,泥土裏發現甚麼都歸政府所有,一有發現可以下緊急禁令停工考古,澳門沒有,你不能阻地產界開工,政府賠不起。」3月1日,澳門「終於」通過《澳門特別行政區基本法》第七十一條《文化遺產保護法》;但想起香港土瓜灣生死未卜的宋代遺蹟,想起潘伯伯的那句「香港真好」,實在欲語無言。

商旅頻繁 港澳瓷器緣

十五世紀前,葡萄牙人已到澳門經商,到十六世紀中更入居澳門,令澳門成為當年歐亞間重要的轉口港。當年葡萄牙人愛陶瓷,景德鎮的瓷器品都經澳門運到荷蘭及葡萄牙,是為西方貴族身份的象徵。運貨的遠洋三桅帆船叫Carraca或Kraak,音譯加櫓,所以那些有葡萄牙風格的瓷器也叫做加櫓瓷。而香港在開埠初期也是陶瓷轉口港,有不少瓷器廠,像大埔的碗窰及坪洲,都能找到不少當年製作碗窰的遺蹟。