李浩然,自嘲天生逃亡命。祖父是孫中山英文秘書,為避黨爭逃到香港;六七暴動,時任高級公務員的李父,由香港逃到新加坡。到他這一代,他說不想再逃:「倡議保育,只因視香港為家。」回流香港,為港大建築文物保護課程開荒,卻見證一幢幢歷史建築倒下,「連西營盤最後一幢戰前唐樓,上周都已開工清拆」。年少時從軍反恐,連子彈都不怕,棄武從文,卻慨嘆擋不住無形之手,一臉無奈。

記者:呂麗嬋

位於西半山的興漢道,與般咸道連接,對面是港大馮平山樓,是昔日貧富家庭的分水嶺。短短一條私家路,周啟邦的父親,周錫年爵士也曾居於此。小街是很多港大師生必經之路,位於路口的興漢道2號,是同區碩果僅存的戰前建築,港大建築文物保護課程主任李浩然說:「我未辭任古諮會前,呢幢建於1916年嘅民居,早擬列作二級歷史建築,拱形窗花,具英國喬治亞復興風格,好有特色。」

憤慨三級歷史建築變豪宅

只是,僅餘的歷史建築,還是敵不過發展。李浩然帶記者走過小街,沙塵滾滾,工人鑿穿了外牆,只見到歐陸式的拱形門窗,隱沒在沙泥與紅色鐵架之中;記者拍照,路過的洋人苦笑做出拭淚手勢。這條小街,見證了西港島綫動工以來的社區變化,因毗鄰港大及英皇書院應運而生的影印舖消失了,取而代之的是專營豪宅的地產代理舖;同街被列作三級建築的興漢道19號,變了豪宅高士台。

「拆咗原有建築,換回一幢冇人買得起嘅物業,入場費2,000萬,原有社區變咗巨廈,遮天閉日,冇晒熟悉嘅舖頭,如果你喺呢區長大,點會唔憤怒?」新建的豪宅庭園深深,大閘外就掛了個小牌,介紹原建築的歷史,又保留重新上色的百年窗花,李浩然苦笑謂如此「保育」只感眼冤!「就好似你殺咗一個人,只保留佢啲指甲嚟憑弔,又有乜嘢意思?」他反問。

「香港建築物嘅壽命越來越短,以前40年先拆,𠵱家廿年就玩完,中環市中心只剩最高租值嘅甲級寫字樓,唔好話民居,回報率唔夠高嘅酒店都容不下」。八十年代到處建高樓;九十年代面對回歸大限,人人趕尾班車賺到盡,當年人人嚷移民,在新加坡做了幾年建築師的李浩然,卻選擇回流香港,為當時方興未艾的殖民地建築把脈,成為港大首批研究保育的建築系學者。

「好多嘢破壞咗 無可挽救」

「我喺香港出世,呢度有我好多美好嘅回憶」。大陸文化大革命,引發香港左派六七暴動,拔萃畢業、考上港大的李爸爸,是當年少有的華人高級公務員。「嗰時我仲好細,聽番阿爸講,原來當時有風聲傳出,話英國隨時棄守香港,所以唔走唔得」。他笑言三代逃亡,原本在台山種田的曾祖父,飄洋過海在加拿大建鐵路;祖父曾任孫中山英文繙譯,因為黨爭逃來香港;到阿爸一代,又因為在殖民地政府工作,逃到新加坡,「我成日同人講笑,話一定係祖墳風水唔好,搞到代代人都要走難保命」。

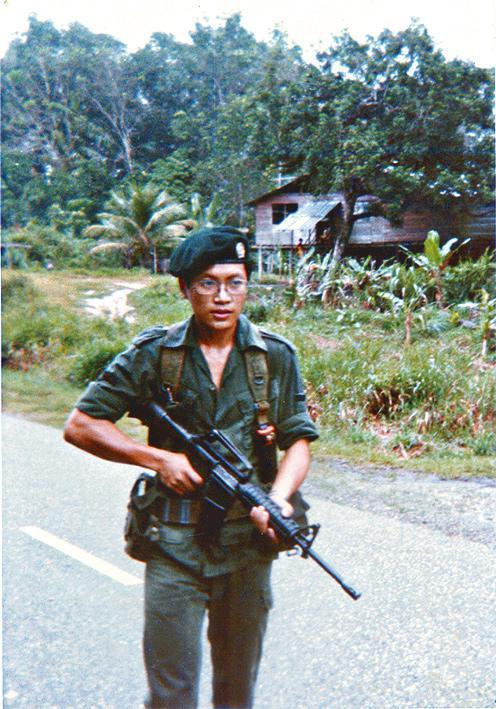

到他這一代,這個番書仔說不想再走;今年10月,52歲的他仲做埋「老襯」娶老婆,落葉歸根以香港為家,「喺新加坡生活多年,但我一直以做香港人自豪,香港人以搏殺靈活見稱,以前喺新加坡,人哋話你似香港人,係讚美」。自小特立獨行,當年隨父移民並無入籍,新加坡人要服兵役,他原可豁免,但好動的他卻自薦當兵,成為當年首個、也是唯一的入伍港人。

「嗰時年輕,對軍旅生活好奇,想試吓」,出生富裕,李浩然就是任性,沒理雙親反對,堅決加入軍隊,由使用AK47步槍學起,「當年加入咗追蹤隊,係反恐特種部隊嘅前身,又派駐當年仍未獨立的汶萊」。軍旅生活刻板,閒時研究軍事建築,成為他退役後棄武從文,選讀建築系埋下種子,「戰火無情,好多嘢破壞咗,無可挽救」。就如他重視的歷史建築、社區人情,「若有朝一日,只剩豪宅,香港就不再是香港。」他說。