人人望前莫後退,不是要世事永垂不朽,懶感性講懷舊,只是不想做鼠圈裏的倉鼠,抗拒被倒模追趕的生活。

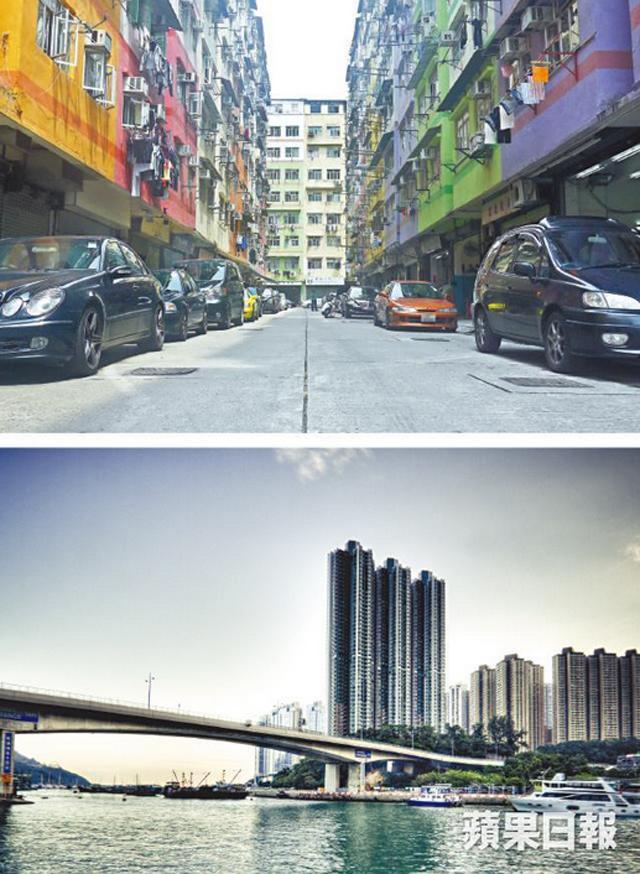

地鐵的到來,意味着變遷。西環變味前車可鑑,搭建中的還有沙中線綫及南港島綫,讓總是「落後大市」的土瓜灣與鴨脷洲,都跟上時代步伐。變化之下,土瓜灣有由年輕人主持的「土家故事館」,建立起有如灣仔藍屋的多元「社區中心」,記錄及維繫消失中的鄰里文化;鴨脷洲則有網民自覺發起「鴨脷洲變形記」與「鴨脷洲綠色地圖」群組,人人周時影相,既然無法拉住時代的尾巴,惟有在將消失的街角裏,用相片記錄老區的街坊故事。

記者:陳慧敏

攝影:陳國良、劉永發、陳永威、陳慧敏

部份圖片由受訪者提供

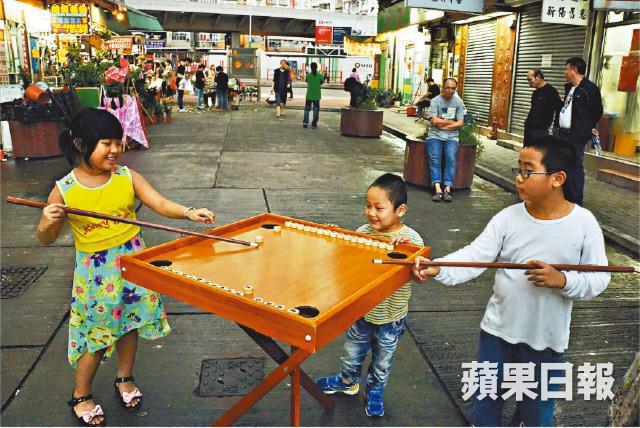

位於鴻福街的土家故事館,打鐵之聲此起彼落,嘈得街坊都來八卦探個究竟。故事館預計月底才開幕,但近來已活動多多,一時搞大街運動會,又召來義工自製白鐵信箱,最近更派出義工給老舖拍照,做成photomo立體拼貼畫,打算在開幕日送給鄰近街坊做見面禮,同時採集街坊們的回憶故事。黎嘉駿(小田):「以前這一帶多工廠與唐樓,有好多上舖下居或前舖後居的商舖,工業與生活很接近。鴻福街、啟明街、育成街等的馬路,車子駛得很慢,孩子都在大路上玩,生活很慢很優游。」港鐵沙中綫建成後,這區將翻天覆地。消失中的鄰里文化,民間歷史,卻少有被記載到史書裏。計劃負責人王永棠表示:「時代變,區內住了好多南亞裔人及新移民,七十二家房客式的鄰里關係,在遷出遷入間已然淡薄,希望藉着我們的活動,可以將大家再融合在一起。」

土家故事館

簡稱「土家」,就是要在變化中的社區裏,善用大家的公共空間,讓大家重新感受備受忽略的人文生活。同時搜集區內的民間故事,為社區發展留下紀錄。

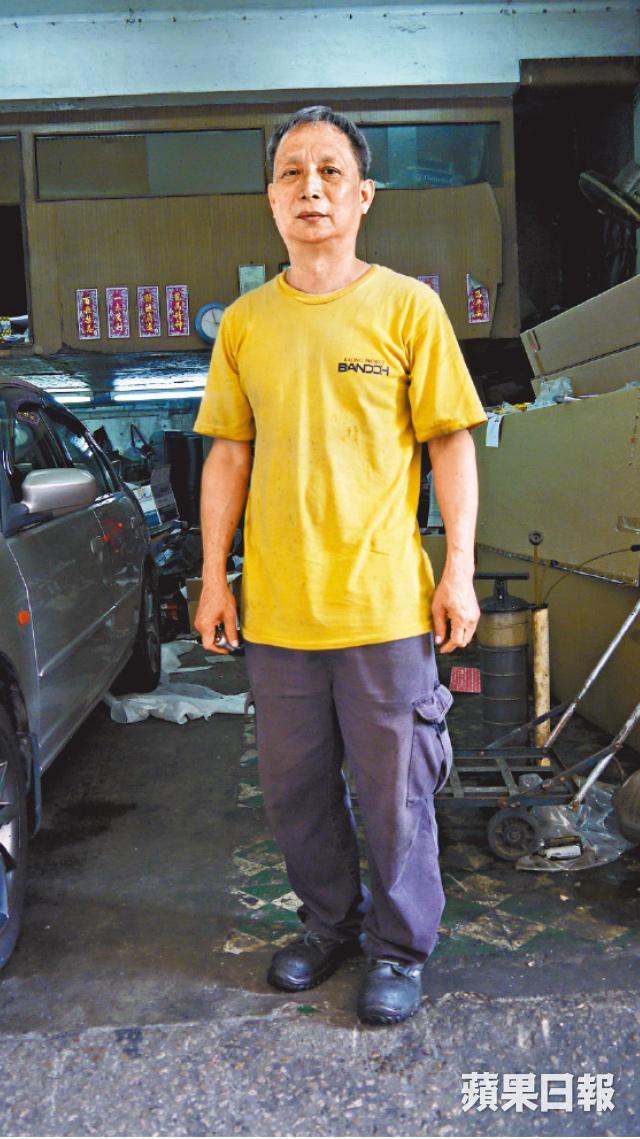

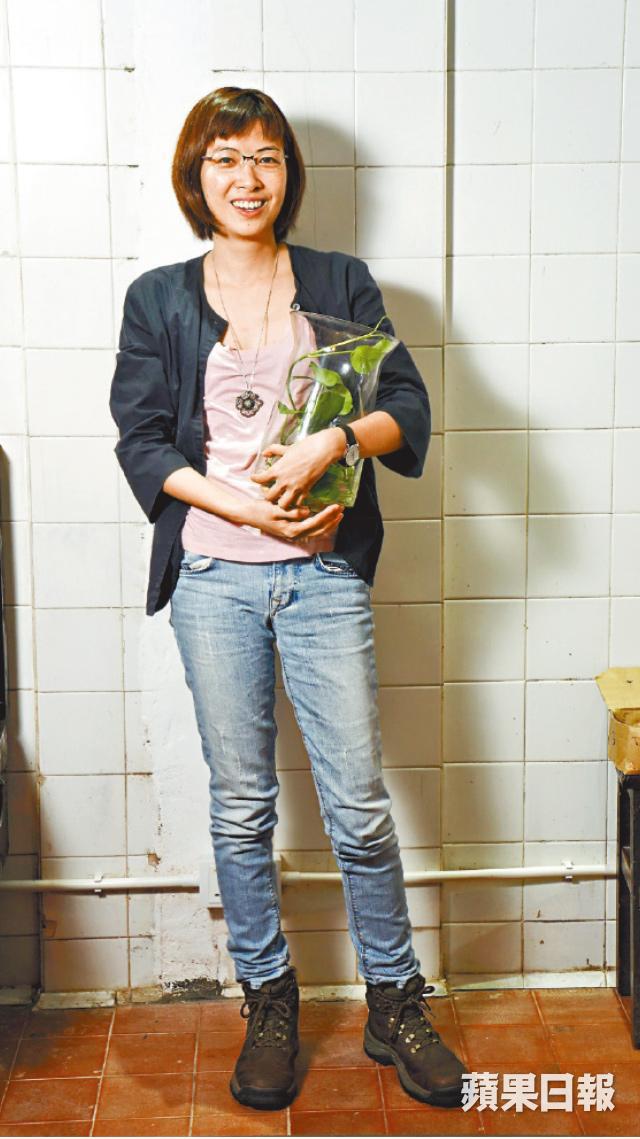

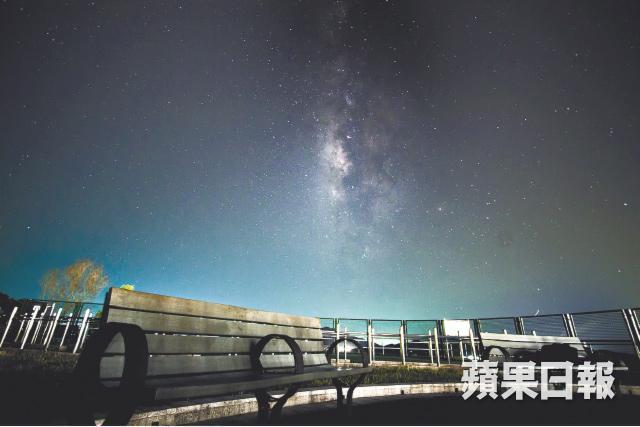

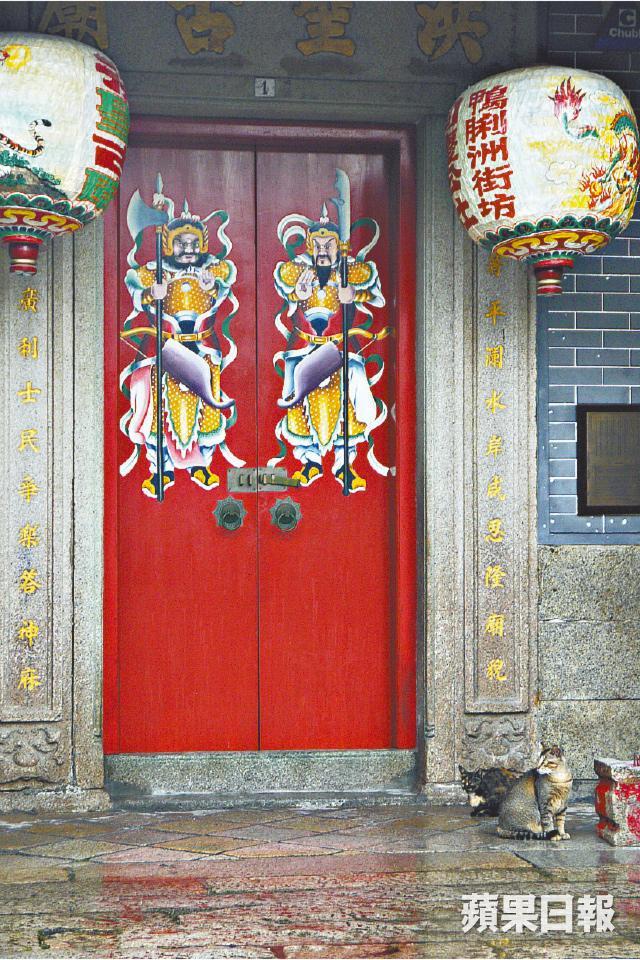

自從八十年代鴨脷洲大橋通車,巴士、循環專線小巴遊走東西邨與海怡半島,交通更便利,時有外人開車前來買海鮮,但鴨脷洲感覺仍像遺世獨立的小島。於2009年住進鴨脷洲的陳宇輝(Edward),無視塞車,愛上這小島的清幽環境及淳樸街坊人情。無奈見外人只識海怡半島名牌outlet,島上船廠、海鮮、古廟、歷史等卻無人提及;又見有高鐵超支爭議,更覺香港發展問題多多,估計地鐵到來都「冇好嘢」,於是在facebook成立「鴨脷洲變形記」群組,竟召來不少島上同好,由黑白照年代,到今日海灣上的銀河,自發性以攝影,文字,記錄着島上的點滴變化。

杜韻芝(Michelle)是鴨脷洲原居民,街坊老店都是世叔伯熟朋友,應Edward所召利用社區網絡在「全港分區綠色生活地圖——鴨脷洲版」,記錄街坊小店老故事,Michelle:「區內來了好多旅行團自由行,常有旅遊巴堆積引致塞車。本來老人家聚集的公園都紛紛變成地盤。多年來大家倚賴巴士出入,但好多巴士路線將被削減,街坊都反對的。幸好許多老店都是自置物業,變化沒想像中快。」Edward又道:「要發展也沒法子,但早前巴士總站原本四間「頹飯」茶餐廳,先後變成三間來自同一集團的連鎖餐廳;大街上的老人院突然轉成24小時麥記,傍着旁邊的古老紙紮舖,街坊感覺如看見UFO降臨。加上早前發生海怡商場變身outlet事件,令居民覺得居住環境被入侵得太過份了。」

鴨脷洲變形記

群組裏的攝影師李恒基(PaPaJason),住遍港九新界,愛上鴨脷洲的寧靜純樸,以及唾手可得的漂亮海景,搬入幾十年樓齡大街舊唐樓。五年來拍下鴨脷洲的變遷,現在地鐵地盤遮擋了許多天然美景,而將來還是未知數。他的感覺就是:「我都避到入來偏遠的鴨脷洲啦!你都唔放過我?」

十個消失中的風景

舊區街巷,睇慣睇熟,大家習以為常不以為意。兩幫有心人,就是要在一切變成千篇一律的商場商舖之前,盡力追趕及記錄這些陪伴已久的風景。

土瓜灣:

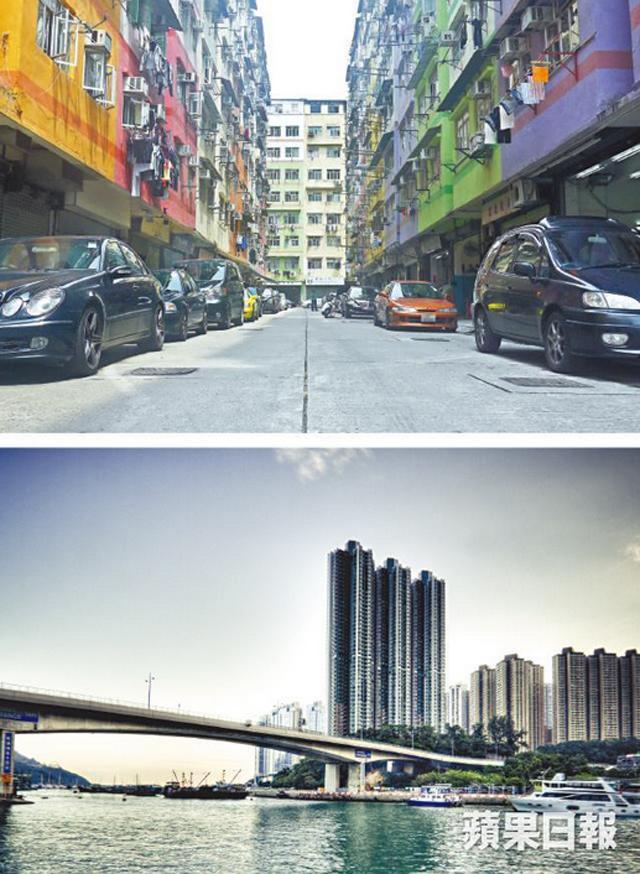

十三街叠馬車房

昔日土瓜灣,牛棚後七彩繽紛的十三條街,是滿滿的山寨廠。膠花膠公仔隨工業北移消失,15呎超高樓底在七十年代起吸引車房進駐。高峯期十三條街共有二、三百間車房,每家店有師傅六、七人,非常叠馬。做了三、四十年車房的阮振榮剛來時,街上還有三個水井,抽水到樓上去沖廁。阮振榮:「只有唐樓才有這麼高的樓底。以前加路連山、大坑蓮花宮及藍屋一帶都好多車房,現在好多都轉型變做酒吧食肆。今日一定是土瓜灣最多(車房)啦!」 97年搬機場時這裏已被劃為優先重建區,業主為了獨佔全部賠償金(收購時三分一賠償金會留給租戶作安置之用),寧願瘋狂加租逼走租客,將單位空置十年、廿年。地鐵動工,加租風聲更緊,四年來房價由50多萬升至300多萬;劏房床位一個都要$1,980,屬史上最高。地面車房的租金兩倍、三倍地加,還得協議收樓之日放棄租戶賠償。數年前索性結業退休的車房東主陳家駒道:「你一係唔好做囉。都是政府漏洞,有錢人話事。」今年鄰街有五、六家車房結業,近兩年區內車房少了五分之一,每家都只得老闆一人獨撐。有行家搬到東北古洞開業,客人嫌遠生意淡薄。阮振榮說:「我在這裏三十年了,來找我的都是熟客,樓上樓下都是相處多年的老人家,你說有沒有感情?」車房將會消失,以後或者要跑去九龍灣維修中心修理了吧。

站在碌架床之巔

廿一世紀的城市風景,是人人住豪宅嘆會所,越買越貴越住越細,市民生活環境越加「進步」也。五十至八十年代,香港還流行公務員建屋合作社,又稱公務員樓。當年政府以地價三分之一的優惠價,批地給公務員合作社建屋,同時有政府貸款讓公務員付地價及建築費,價錢隨時是市價的一半。蘇樂怡(Sarah)在這樣的合作社長大:「合作社的房子闊落,中房都有900平方呎,個走馬騎樓可擺兩圍枱,最少13呎高樓底,在碌架床上層都可以站直身子,有同學還可在家裏打羽毛球!」她家樓下還有個私家花園,種了木瓜樹、芒果樹、龍眼樹,夏天時花園飄着水果香,我也聽得直垂涎。不過98年她家被地產商收購,最後部份土地還遭超低價強拍。雖有搬遷賠償,金額卻不足以讓你重塑昔日的生活方式。原區新樓買不起,大屋搬細屋也是必然。Sarah:「舊區的房子日久失修確是危險,但像炮仗街收樓,市建局以實用面積給你計算賠款,你買樓卻是以建築面積計算。美其名改善社區及居民生活,但原居民卻享受不了重建成果,到底這是為誰服務呢?」

人貓互動文具店

華新洋紙文具在永耀街一條窄巷裏,落大雨時要用木板堵住門口防漏水,散賣香燭與文具,街坊以「噏耷」名之。但四十年來所賣文具平絕土瓜灣,是學生的最愛。問黃太為何賣得如此便宜,她揚手:「我點知出面賣幾錢啫!」黃海琳從小光顧至今:「買開有感情嘛!黃太前舖後居,開到晚上9點!」轉身就去逗玩駐舖貓兒叮噹。她最享受帶狗散步的時光,並繞路給老舖的狗貓拍照:「土瓜灣沒天橋沒隧道,出街就得經過一堆舖頭一堆人,大家經常相遇。購物早已不止於買賣,而是居民互動的好機會。」社區共融好簡單,一間老店一隻貓,已足夠。

來去過客千把匙

舊區、重建區多劏房。住客來來去去,房間的記憶,以一把新鎖匙格式化重來。土瓜灣的梯口轉角,開着大大小小的鎖匙舖,短短一條上鄉道已有四間。十多年前奇力鎖匙店的黃老闆駐紮深水埗,因加租而搬到土瓜灣。店裏有鎖匙已有四十年歷史,有些鎖頭與鎖匙雖已停產,他還留着以備不時之需:「這裏連佐丹奴都冇,冇連鎖店,只得小店食肆。有地鐵後一定加租!一發展就想把我們趕走。還好我們在小街,應該可多捱一陣。」

小店堅持平靚正

連鎖食店貴價又不足料,區內永香冰室的窩蛋多士只收$10,源興餅店$3個菠蘿包、$2個蛋撻,都真材實料。老闆娘說區內窮人多,賣貴5毫子都少人買。住在九龍城碼頭的鄒叡喬(Vin):「當年我覺得重建唔關我事。」可是近十年鄰近工廠大廈與唐樓開始變質,家樓下開始多錶行與藥店,又有旅遊巴阻路:「我住九樓,8點已被樓下的遊客吵醒。沒規管就影響到生活環境。以前這裏有街坊小食店,有貴記豆腐,$3個麵包,$10個擔擔麵。雖然今日貴記舊址仍是平民茶餐廳,但變成一餐三、四十元的消費,走向中價。就感到問題嚴重了。」

鴨脷洲:

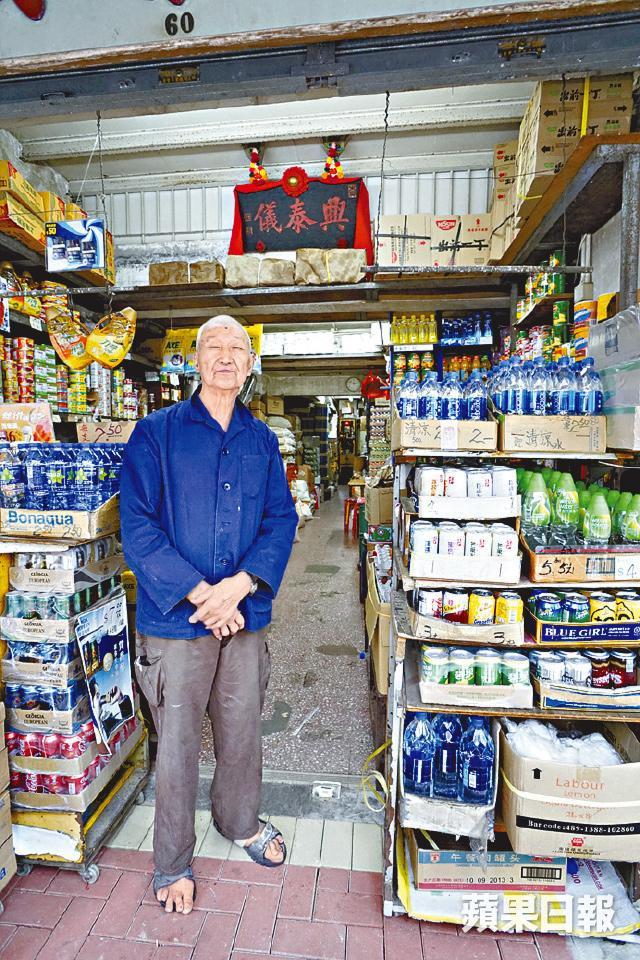

托米上樓糧油舖

鴨脷洲最著名的老糧油店興泰儀,在香港鼠疫時搬來大街,數數手指已有120年歷史!是今日少見的還有得托米上樓的糧油雜貨舖。街坊還大讚必到這裏買炭,定好過超市的濕炭。對於地鐵來到,社區轉型,第四代話事人盧先生很看得開:「我十六歲就幫忙糧油舖,現在年紀大,做夠了。潮流不能不變,慈禧太后夠不想滅亡啦!變化沒所謂,最緊要別撈過界。李嘉誠都係,我哋執笠,就冇錢幫襯你啦,真係百思不得其解。」鄰座大廈已被收購重建中,但盧先生卻不肯賣舖令重建範圍止於興泰儀:「我好喜歡鴨脷洲的,我同阿仔講若我死後,骨灰要撒到海裏。」

手製圍裙六十載

由大街進入小巷的一角,會見到家小小的帆布店。黃德根是祥棧的第二代傳人,店裏兩部勝家衣車超過100年歷史,由爸爸那代起為區內漁民訂做圍裙雨衣60年,由PVC到纖維,高矮肥瘦,連工作口袋統統手工訂製。黃德根:「以前連雨褸都分男女裝,女裝的左邊大襟,六十年代都要上百元一套,你見過未?」近年大家都跑去買平價量產型雨衣,小店轉為經營尼龍帆布。地鐵通車後會帶動人流,帶來生意第二春,還是舊樓重建趕收工?黃德根只能見步行步。

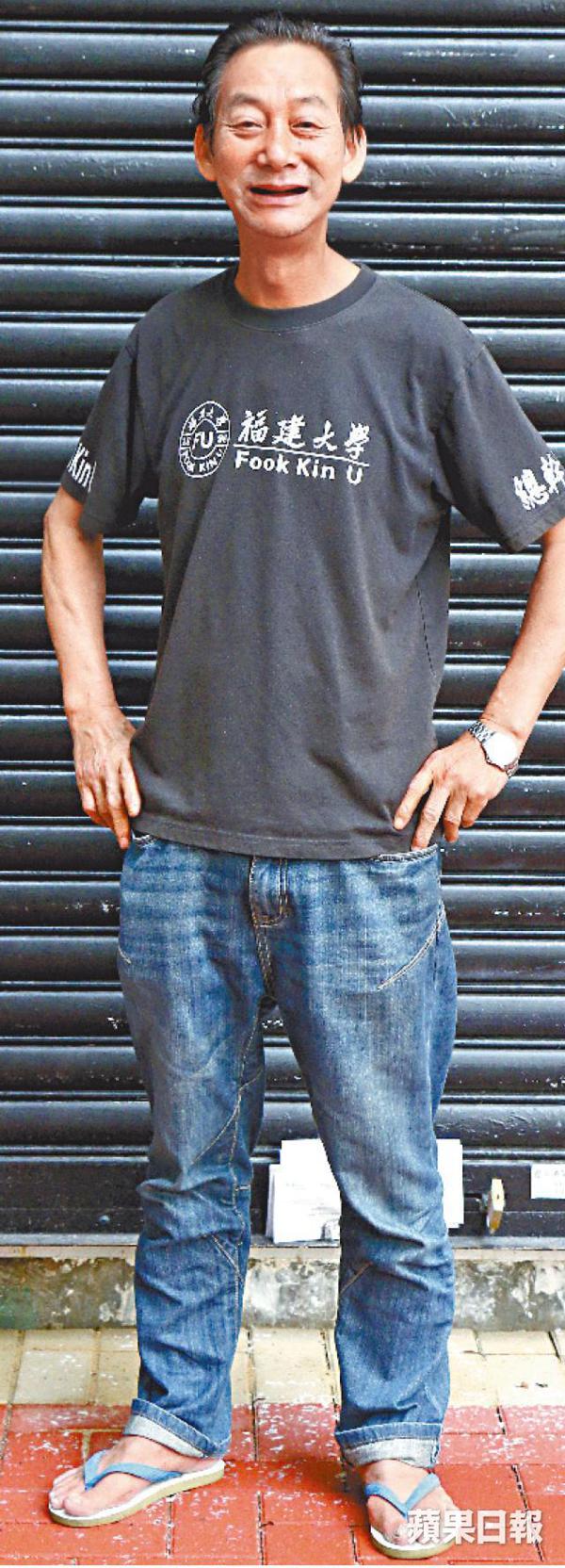

隨時紙紮麥當勞

海上居民為保平安,岸邊廟宇特別多。李堃成的紙紮舖由爺爺那輩開始經營,以前同一條巷子有五家紙紮舖,統統都是海邊高腳小屋,潮漲時海水會湧到腳底。他從未搬遷,海岸線卻不停往外推,不經不覺變成內陸小店:「幾年前我們在轉角處有三個舖位,衣紙紙紮打齋出殯一條龍㗎!近年大家都幫襯大酒店啦!」舊址現變了貴價茶餐廳,李堃成的主要業務都轉到殯儀館去,有空回店志在閒坐飲啤酒,給街坊賣元寶香燭,大時大節繼續紮花炮。對於老行家阿王旁邊開了24小時麥當勞,他們一於少理:「我都開到麥當勞啦,豬柳包菠蘿批都有呀!就算你在我旁邊開藥房,你要我咪紮畀你囉!你想食乜吖?」嗯……花多眼亂,想到再找你。

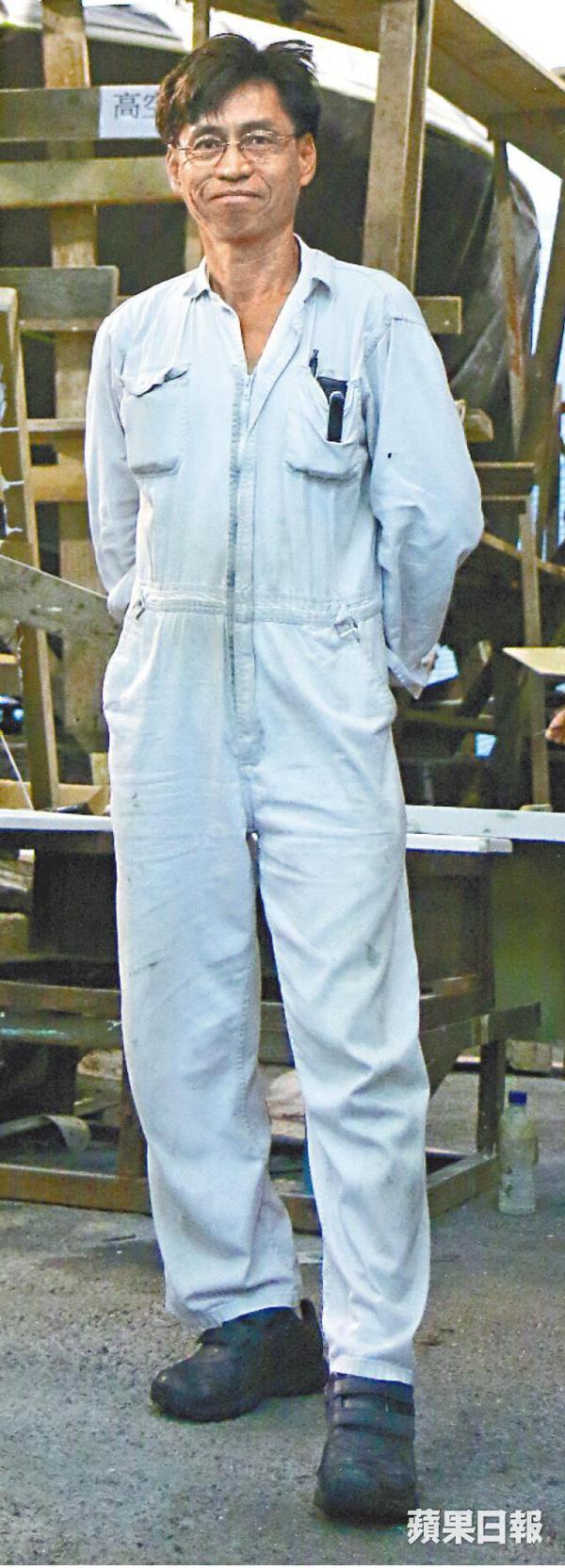

暫保不失修船廠

六十至九十年代這裏漁業興盛,三、四十家船廠聚集在今日風之塔公園沿岸。廿年前政府以發展漁港旅遊為由,將船廠搬到鴨脷洲海傍道,今日剩下約十間。萬峰遊艇廠的李先生說以往鴨脷洲大街上有上百間賣漁船零件的店,現在五金舖都只剩三間。漁船、拖艇減少,他們就維修遊艇,現在海上還有基建工程,小輪來來往往,修船業就沒可能消失,更沒可能再遷移到工人難以上班、材料難買的離島:「地鐵發展倒方便了工人返工。」反而後面的南灣虎視眈眈,船廠不時遭投訴周日開工太嘈,污染海灣阻擋美麗景觀。發展商去年申請將船廠改建為遊艇中心,但遭規劃署以船廠有實際用途而駁回:「就好似紅磡的豪宅都想附近的殯儀館搬走!但城市不可能沒有殯儀業囉!」

許留山都怕的涼茶舖

周家園涼茶早在六十年代已落戶荃灣,堅持以藥方製作,連茶葉蛋的那煲藥汁都煮上12至14小時,連邱德根都光顧。據說當年許留山為避開它才跑到元朗開店。地鐵荃灣線82年通車,九十年代隨着千色店、英皇娛樂廣場等在荃灣插旗越見興旺之時,舖租由82年的8,000元加到92年的4萬元。周家園索性搬到當時月租8,000元的鴨脷洲大街,周剛強:「客人係少好多㗎啦!這裏本就人口老化,像條小圍村,撞口撞面都是熟街坊,我都數得出每天哪位街坊會路經這裏。」安定廿年,今天自置物業不怕加租,但也不見樂觀:「地鐵開通後人們應都往外跑吧!這裏不同彌敦道,有乜好行?」