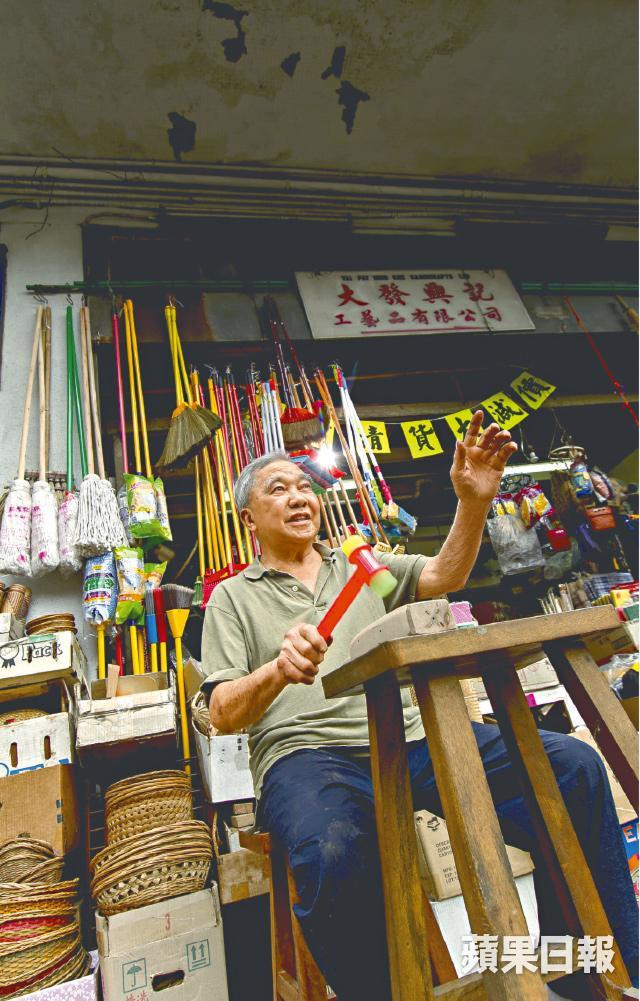

已有七十多年歷史,西環的老店大發興記營業至本月三十號,並打算於二十四號舉行簡單的山貨拍賣會。而這幾天,店裏來了很多尋寶之人。

八十二歲的陸輝,扶着竹梯子往二樓貨倉喊:「山東玉米皮籃有嗎?上海草袋有嗎?」女兒將兩包塵封的草編袋從二樓飛下來;「讓路!危險呀!」大碌以麻布紮着的陝西幼竹蓆也轟一聲着地,揚起滿室灰塵。陸伯伯笑:「不摷也不知還有這麼多。這裏的山貨品,大部份都過五、六十年歷史!老過晒你哋呀!」然後開心地逐件拆包,細數手中物的當年今日,眼裏卻像與老友重逢。

記者:陳慧敏

攝影:林栢鈞

(部份圖片由受訪者提供)

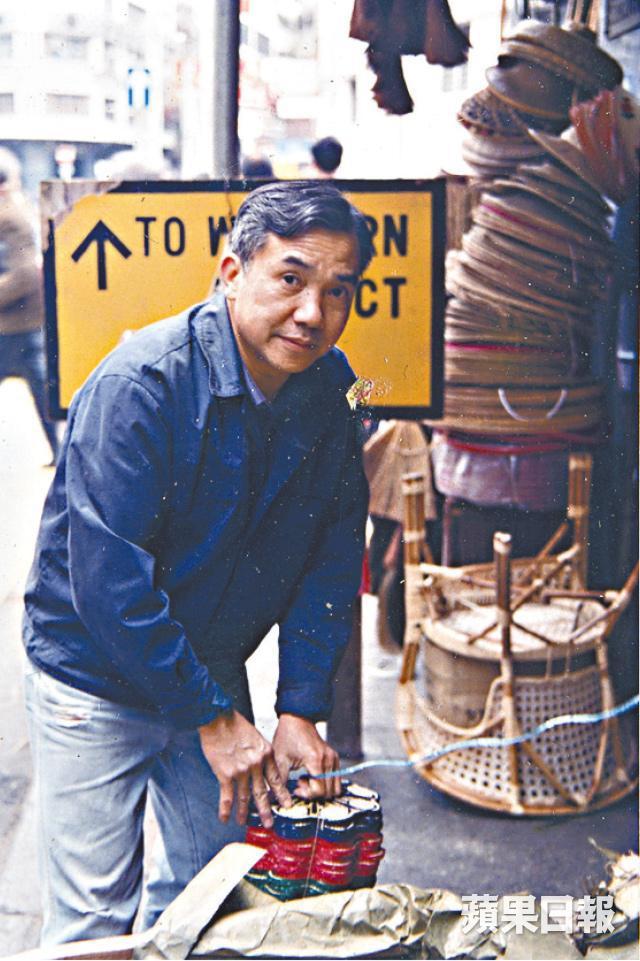

大發興記,於1930年由第一代老闆霍先生創立。1946年,13歲的陸輝跟爸爸由江門來港,在文咸東街133號跟霍老闆打工。那時候,店子純做山貨生意,手作竹籮、竹鏟等東西賣給農民、漁民及鑿石工:「現在都不用這些東西了!」六十年代文化大革命,大陸封港,大江南北的手工製品,都經香港出口到歐美、東南亞等地。那時候竹掃把、草蓆、油紙傘、草帽、葵扇跟蒸籠最好賣。陸伯伯回望半年前仍填得滿滿的倉庫:「嘩!當年出貨量真是無可估計的多!」未有貨櫃,貨量是以一卡卡火車來計算。油紙傘每次是萬多二萬把的數量出口;葵扇一包有4,800支,每次船運兩、三包:「都是人手做的,最怕不夠貨!」除出口外,國貨公司都向他取貨,高峯期店裏有16名員工,陸伯伯睡在三層高7,000呎的瓦頂倉庫裏。八十年代接手老店,1992年文咸東街的老舖結業,街坊洶湧而至搶貨尾,一天可以賣得三、四萬元:「跟現在差100倍!」那年代,家家戶戶都飄着一點竹草香。舊區重建,文咸東街133號已消失,1992年搬到石塘嘴西安里,一年後落戶西環域多利道現址。

走遍大江南北 入貨順道旅遊

當日連同我們,店裏塞了近七、八個客人。陸伯伯走出走入,山寨貓「細佬」緊跟其後咪咪叫,陸伯伯:「佢投訴人多呀!」左手摷出六十年代上海牛角煙嘴,回頭又搬出大叠60年前的山東龍牙草草帽,按壓後仍然軟熟有彈性,開價5蚊:「攞啦攞啦!都費事計了!」哪裏的山貨最受歡迎?「全國都有!我都走遍大江南北了!最開心到內地參加交易會,順便旅遊,我差青島沒去呀!」各地山貨各有特色,六十年代韓國、日本都愛陝西的玉米皮坐墊,放汽車上涼爽又防蟲;走難時,草編的網袋輕身又堅軔,包着大水煲掛上擔挑就走;七十年代引入一批上海草編袋,掀起一陣草袋時尚,連台灣船員都跑到文咸東街入貨。但九十年代塑膠製品普及、內地開放,近15年來,國貨公司如中僑、大華(華潤前身)、裕華,不是結束就轉型,不再來取山貨了。早陣子陸伯伯跌倒,記憶力大減,索性退休。時代運轉,老店走入歷史:「但我還記得它們的貨號呀!這個五十年代上海木珠簾是4450、那個有核桃裝飾的是1160……」努力看,努力記,大部份貨品他都記得原料來歷與優點,並打算在拍賣會上細數山貨故事。回憶之外,更像要為這些山上器物,留下存在明證。

來自遠山 手工藝品

「山貨」就是「來自山上」的意思。開埠時港人不是務農就是捕魚,山貨舖「梗有一間喺左近」。店裏專賣以竹、草或粟米皮等製作的竹籮、竹竿、竹帽、盤子、桌椅等的日常手工藝品,記錄着一代客家人和水上人的生活面。