在這個現代化城市的某些角落,我們不難找到昔日漁港殘留的痕迹。

一磚蝦膏散發的清鮮鹹香,記載了馬灣上一輩居民的回憶;一碟真材實料龍躉炒河,訴說着一個兒子,一位母親,一家人互相扶持、相親相愛的故事。

漁港漸漸褪色,有人仍然留戀家傳手藝,有人難忘昔日漁家生活,不經意都傳承着一種難以取締的味道。

記者:何嘉茵、蘇朗智

攝影:伍慶泉、劉永發

馬灣蝦膏 鹹香倒數

這些年,華記茶餐廳都在賣蝦膏。一座三層高的房子,地下是四百多呎的茶餐廳,一貫街坊小店的格局。每到午市時間,廚房總會傳來一陣鹹蝦香味,是那伴隨着老街坊成長的味道。「四姨,給我切一塊蝦膏!今晚朋友遠道而來,要給他們試試我們的馬灣地道名產。」甫進門,已聽見一個外表黑黑實實的男人說。我沒聽錯吧!馬灣仍有蝦膏?這個男人叫樊炳根,是馬灣原居民,世代為漁民,外區人都找不着蝦膏,只有老街坊知情,「現在馬灣沒有人再曬蝦膏,停產前,剩下的貨差不多都被華記買了,我們馬灣人要食蝦膏,便自然識窿路找她,現在都是情商她讓給我。」不知從何年何月起,蝦膏成了華記的招牌。

客家女人 看家手藝

那是很久以前的事了。朱淑賢,荃灣客家人,嫁給馬灣原居民、同是客家人陳華,婚後落腳這個小漁村,生了三子五女,一家人務農為生,為了幫補家計,周末便在沙灘附近賣汽水、出租水泡給泳客,儲了筆錢湊合在沙灘附近買地起屋,開餐廳取名為華記,最初只賣茶啡三文治等輕食,時值1989年,當時馬灣仍是平靜遺世的漁村小島,光顧的大多是老街坊。「我們餐廳以前只開六七小時,下午四時收舖,每日賺百多元。媽媽愛和老街坊吹水,他們一坐便坐上大半天,生活很優閒。」四姨一開腔,聲如洪鐘,嗓子爽朗得很。

四姨本名叫陳玉蓮,今年60歲,是朱淑賢的女兒,家中排行第四,所以老街坊都愛稱呼她為四姨。她坦言,兒時沒怎樣捱過苦,不過童年的回憶,卻少有媽媽的份兒,長大後才知道媽媽的辛勞。「媽媽很有生意頭腦,以前她耕田賣菜,賺錢養起成頭家,爸爸反而留在家做家務。客家人重男輕女,我婆婆經常說女人不用讀太多書,但我媽性格很倔強,份人唔衰得,她在德貞女子中學畢業,在那個時代很不簡單。」據說,每個客家女人至少有一門手藝。「我媽最叻做客家炆豬肉,我們是馬灣人,舊店旁正是做蝦膏的地方,日日聞到那些蝦香,已習慣不過,我媽做的炆豬肉是蝦膏版,以前一家人可以食足成個星期。」原以為這門廚藝母傳女承,她卻說:「後生時我是飛女,喜歡周街去,不過都是拍拖、睇戲,好少留在家,阿媽都無我符。」說罷,她笑不攏嘴。

最後百斤 賣完退休

四姨平日總是坐在樓梯下的收銀處,像媽媽一樣愛和客人風花雪月,但廚房缺人時,一收到外賣要求,便九秒九衝入廚房,不知不覺間練就一身廚藝。「小時候我沒有專登去學煮東西,長大後煮得多,有時問吓媽媽的秘訣,很自然做出近似媽媽的味道。」九十年代政府宣佈發展馬灣,一條大橋從島頭頂劃過,這個漁村從此變得不一樣,華記亦不例外。「那時有好多地盤,午飯時有好多工人來食飯,見蝦膏馳名,便加入用蝦膏做的小菜來吸客,夠飽肚嘛!」當年是華記的黃金時間,賺到第一桶金後,朱淑賢便隨子女移民往美國,全家只留下四姨和其三家姐留守,後來連四姨的女兒也跟隨去升學,最後更落地生根,現在四姨膝下已有三名孫兒。家人在美國,為甚麼不索性在那處定居?「既然媽媽將店舖留給我,都是想我繼續做。做飲食業很困身,我小時候沒怎樣捱過苦,反而現在才開始苦呢!」她笑一笑再說:「我有三件事最叻,一是煮食,二是織冷衫,三是打麻雀,我在香港有好多朋友,去到美國無人陪我打麻雀,會好悶的。」在訪問中,她說得最多便是怕悶,不折不扣是一名老頑童。

說起來,馬灣老街坊應該記得這畫面,在舊村天后古廟前的空地是曬蝦膏的地方,但自從銀蝦產量減少,加上政府禁止拖網捕魚。從此,蝦膏在馬灣成為一個傳說。隨四姨行上天台,在層架上取出一磚磚淡紅色的蝦膏,她珍而重之看着,用手拍一下說,「馬灣蝦膏有獨特的蝦香,其他地方取代不了,我媽媽在美國便最記掛這種味道,喜歡用來撈麵撈飯,簡簡單單一餐,每年我都要帶一磚過去美國。」數一數,只餘下眼前的十多磚蝦膏。「這是我在三年前買入的,那時一次過買了千多斤,現在都用到七七八八,只剩百多斤,可能兩年後待蝦膏賣完,我便退休回美國吧!」

馬灣蝦膏靚過長洲大澳?

和馬灣原居民一樣,四姊經常掛在口邊的是:「馬灣的蝦膏靚過長洲大澳。」馬灣海床水急沙多,不像大澳泥較多,所以銀蝦沒帶泥腥味,做出來的蝦膏也特別清香。馬灣原居民、漁民樊炳根說:「我以前經常出海捕蝦交給其他漁民曬蝦膏,馬灣蝦膏要用銀蝦做先得,這隻蝦外表好易認,眼細細,曬出來不像其他般瘀黑,有淡淡的粉紅色,乾身味淡,其他地方做不出這種味道。」四姨附和說:「對呀!馬灣蝦膏炒起來特別香,可以用來炒飯、炒菜,但我最喜歡是爆魷魚,一落鑊香味屋外都聞到,惹味得很。」

華記茶餐廳

地址:馬灣田寮新村23號地下

東大街上 龍躉炒河

採訪當天,正值佛誕。筲箕灣東大街鑼鼓喧天,舞龍舞獅慶祝譚公誕,隱隱透露筲箕灣東大街的身世。「以前東大街天后廟背後山坡(阿公岩)是木屋區,不少漁民就住在那裏。廟東街是一列鐵皮魚蛋檔,『安利』也就在那裏起家。」吳太以地頭蟲口脗道。昔日,東大街可不是現在的食街模樣,更多的是海鮮地攤。「漁民返回筲箕灣避風塘落貨,當天有甚麼魚穫便席地而賣,吳太也是其中一家。」吳太名叫王水女,漁民家庭長大,家有九兄弟姊妹,她排行第二,五歲起跟父母打魚,後來轉行賣魚,半輩子都是與魚為伍。她爸有一隻釣艇。「釣艇其實是在延繩放上一列魚釣,在淺水處專釣石斑,淺水的石斑味道最好。我可說是吃石斑長大。」吳太笑咪咪地說。時為七十年代,吳太的爸爸就是靠着這一條釣船,養大九個兒女;同樣地,吳太也就是靠打魚賣魚,養大四個兒女……

兒子:一直錯怪了母親

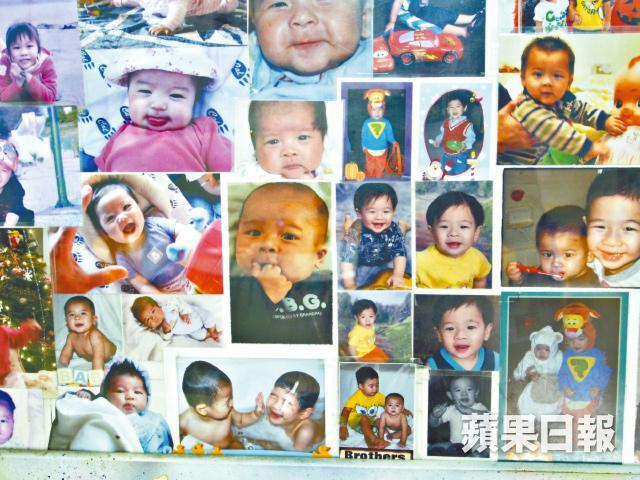

吳啟榮是金城茶餐廳的經理,是王水女的兒子。他是家中長子,也是獨子。父親在他年少時已過身,媽媽一個人獨力含辛茹苦湊大四個黃口雛兒。「媽媽早晚都待在茶餐廳,早出晚歸顧着店舖,也不顧一顧這頭家,有花過多少時間教我?」吳啟榮有所不知。他出生於漁民家庭,卻從沒有想過幫媽媽打理魚檔。「打魚很危險,天知道老天爺幾時發火?打魚亦很辛苦,有時一個月也不能上一次岸。」所以,他寧可出外闖一闖,結果卻是碰了一鼻子灰。媽媽說:「不如來金城幫手?」

事實上,媽媽在背後默默支持。來到金城,方發覺媽媽辛勞實是有苦衷:每天早上七時,吳太便會找相熟的艇家或魚檔買魚,莫以為是相熟便可,每一條魚吳太都要親手㩒過揀過。「你估買魚好容易?」不能說的秘密:在街市每一間海鮮檔都說自己有一條漁船,保證是海魚,但吳太深知那只是促銷伎倆。哪有這麼多的海魚?眾所周知,近年漁民的魚穫越來越少,大石斑可遇不可求。另一個鮮為人知的「致命」事實是:漁民捉到靚魚,早已被大陸的收魚船買走了,還剩多少來到香港?「大陸土豪更願意花錢。」所以,要買靚貨除了懂得門路,也要早一點去買貨,從來早起的鳥兒有蟲吃。

不說不知,劏魚才是吳太的獨門本領!身高不過五呎,曾經試過劏比自己身高還要長的五百多斤大龍躉。「我膽敢說全筲箕灣懂得劏的人並不多。」吳太拿着兩斤多重的大刀,手起刀落,先把內臟洗淨,割開碩大的魚頭,再起出主骨切出每一塊斑片。且別看輕,魚肉有不少細骨,吳太會細心剔出,更難的是魚的每個部位質感都不同,切法又有不同。金城茶餐廳就試過因為吳太放假,索性不賣斑片,以免打爛招牌。

九妹:一直好尊敬家姐

說起來,吳太的九妹和妹夫泰哥才是金城茶餐廳的老闆。「記得姐夫臨走前叮囑要好好照顧姐姐和小孩。」雖然九妹也是漁民出身,但從未捕過魚,一直是二家姐照料。「二家姐知道當漁民辛苦,不想讓弟妹辛苦。所以,我一直好尊敬我家姐。」自從九十年代起香港漁業式微,難以維生,不少人轉行賣魚,吳太也曾在興華邨開檔。及後賣魚的漁民也越來越多,競爭漸大,賣魚也不是一門好生意。湊巧東大街有餐廳招人頂手,兩姐妹便膽粗粗創辦金城茶餐廳。「水上人最叻食乜?食魚。那個漁民不是吃魚長大?我自己有乜叻?咪賣石斑囉。」之前說過,東大街一帶做的大多是漁民生意,九妹知道漁民要不吃自家捕的雜魚,外出吃飯一定是吃石斑和龍躉。果然,其時金城茶餐廳頓時成為筲箕灣的漁民飯堂。當然,捕魚會遇上風浪,做生意也會有高低潮,茶餐廳也同樣經歷香港的經濟盛衰,九七金融風暴、○三沙士,差點兒結業,那時要縮減人手,吳啟榮回來了金城幫手。

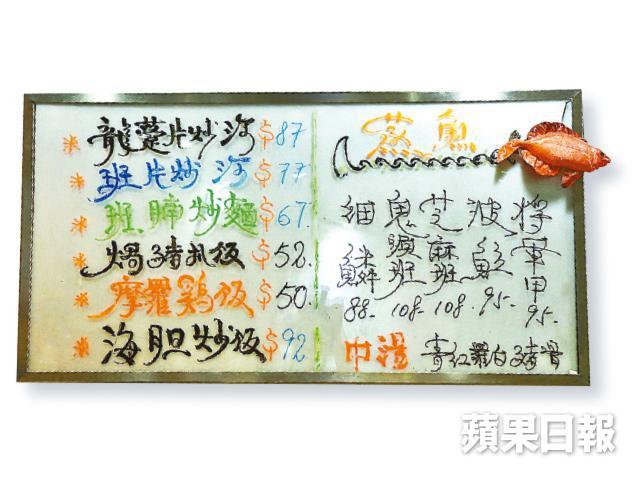

吳啟榮來到也帶來新思維,推出多款海鮮炒粉麵飯,正是茶餐廳的強項,亦引入焗豬扒飯,帶來多一點新意。三年前,他更大膽建議大事裝修,要讓金城的招牌更光更亮。

那麼,母親節怎麼過?當天,金城茶餐廳仍照常營業,甚至知道又會是忙碌的一天,吳太一家人也就是胼手胝足在店子幹活。「其實,每年母親節也不怎麼過,只要一家人開開心心齊齊整整食飯便可。」況且在母親眼中兒子早已送了一份大禮給自己:她有一個小孫女。

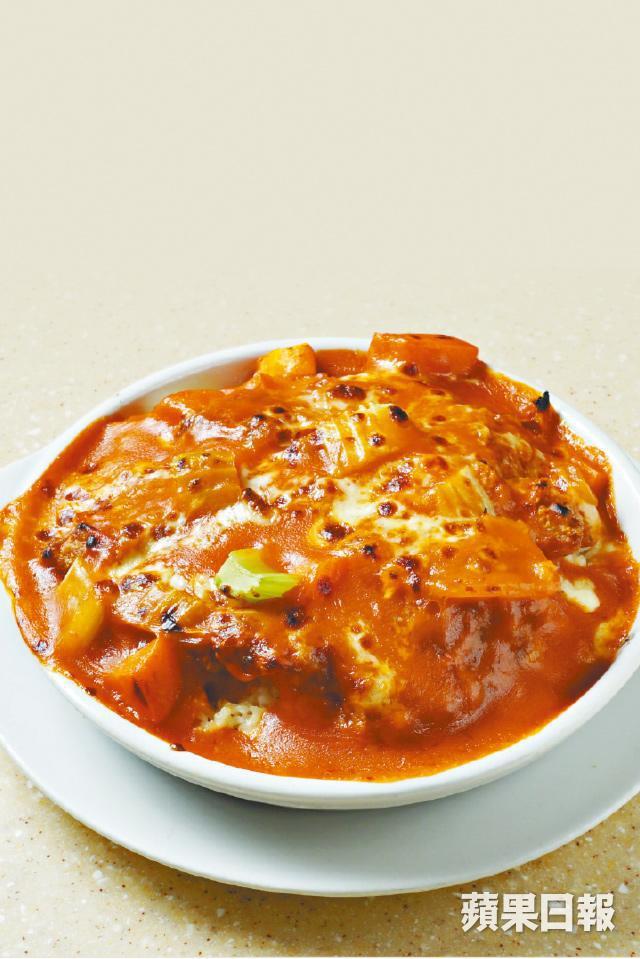

後記:最賠本的招牌菜

雪藏冰鮮青衣魚柳,味道神仙難救,巧婦難為無米炊。金城只採用新鮮海南龍躉,質素有保證。龍躉切得像乒乓球大小,否則火候不對肉質容易老。先以粗鹽輕醃,泊上薄薄的粉漿,猛火先炸,再淋上芡汁快炒,禮成。一試,龍躉皮層香脆而肉質軟滑,魚肉鮮甜多汁帶點腥鮮,那是龍躉應有的味道。一碟龍躉片炒河索價八十七元,驟眼看像是很貴,但當你知道一條十多斤的龍躉來貨價八百,起肉才可做到十多二十碟,每碟成本已四、五十元,還未計人工燈油火蠟。「那是金城最抵食、最賠本的一碟菜式。」吳太沒好氣地說。

金城茶餐廳

地址:筲箕灣東大街123號