香港巴塞爾藝術展(Art Basel)即將舉行,屆時全球畫廊、收藏家、藝術家雲集於此,整個藝術界的人際網絡又不斷擴張。由08年Art HK至今年第二屆Art Basel,這六年來香港藝術界撥開陰霾,發展一時無兩,同時間亦帶動了一批本地活躍的收藏家。不過一樣米養百樣人,在這個國際性的藝博會,有人堅持支持本土藝術,一批又一批的新血,既價錢相宜,又考考自己的眼光;亦有人主攻國際當代藝術家,豪花80萬購買「非常概念」的藝術品,挑戰自己接受藝術的尺度。不過,天下愛藝術的男人都是不理性的,家裏藝術玩意才會堆積如山,也許如此,成為藝展最愛的收藏家,他們究竟是誰?

記者:陳芷慧、鄭天儀

攝影:楊錦文、林栢鈞、梁志永

80萬 挑戰接受藝術程度

羅揚傑(Alan)08年開始收藏藝術品,同年Art HK開始在香港舉辦,兩者就像孖胎般成長,正如他說:「剛好見證香港藝術圈蛻變的一刻。」

這位富二代,收藏年資尚淺,未正式收藏經已被Art HK總裁呼召任命為顧問團,現在他亦為Art Basel Global Patrons Council委員,他說:「其實冇乜嘢做。」為何藝展總裁Magnus Renfrew會看中他?他笑說Magnus太太曾在他餐廳當甜品廚師而結緣,「他知道我爸羅仲榮也是著名收藏家,同時亦知我在設計界上一直活躍。」如Alan跟好友為推廣設計藝術而成立的慈善組織「香港設計大使」。

人在香港,畫廊早向Alan招手,要買畫不用親自入場,不過他仍是喜歡去感受那種藝術的熱鬧,「之前到香港Art Basel碰到熟朋友停下來聊天,心頭好都給買了。所以我決定今年頭半小時先跑一轉,遇到熟人扮看不見,找到幾件心頭好叫畫廊留起再慢慢用一小時考慮。」

這幾年香港畫廊如雨後春筍般進駐,前景前所有未有般晴朗,「過往畫廊會讓留起作品,容許客人考慮數天,但現在他們會叫你半小時就好給答覆。」他家大廳掛着一幅紙皮攤開成畫的作品,類似Hans-Peter Feldmann以隨手拿來的物件創作,展現創作過程,不過實際所指甚麼他也看不懂,「我就在邁阿密Basel Miami那種畫廊壓力下買的,考慮了兩、三天終於成交,其實當時沒有認真計算。不但朋友,自己都問『藝術嚟㗎?』我就是想挑戰自己接受藝術程度而買。」而這幅畫市值約80萬港元。或許能嫁給會買畫的男人是幸福的,哪他們就沒藉口投訴我們幾萬元買一個Chanel袋了。「我成日都說要買這作品,老婆都寸我一句,你有錢咩?」每年花過百萬買藝術,主力收藏市值60至80萬元、稍有名氣的藝術家作品,「但我是褲袋有3元,買5元貨,先使未來錢分期供款呢!」

幼從趙少昂 愛革命派

白牆上餘下幾口螺絲釘出賣了Alan,他說:「我不是很有錢,收藏一段日子,發現某些作品與其他收藏品不夾就會賣出去。」

雖然收藏年資只有短短六年,但Alan說收藏的系列要「有性格,講故事」,反映其對當代藝術的看法。他15歲就出國留學,有人笑他是崇洋富二代,他自辯說: 「日子久了,發覺自己特別鍾情於在外國生活過的華人藝術家,如Paul Chen和Martin Wong。我很喜歡觀察他們在洪流中如何絕處逢生。」

「以劉煒為例,他雖非留洋藝術家,但他所探討的城市化問題具國際視野,即使金融風暴令不少藝術家沉底,他依然能衝破亞洲。當代藝術就應是一種全球化討論。」他走到客廳,彎腰側頭欣賞劉煒畫作,「畫都要從外面運入來。樓底不高,原本直度畫都要橫放,惟有側頭欣賞。」

在Alan家中隨處可看到他心愛的玩物,攝影師一句「可以拿開這個鐵罐嗎?」他即緊張地搶回來說:「這不是一個鐵罐,而是Yamazaki Tsuruko的藝術品。」Alan有他的執着,尤其對一些生活艱苦的藝術家,他說時振振有詞,像是自己經歷一樣,「嘩!我很佩服日本戰後Gutai前衞革命運動的女藝術家,咁多嘢唔做做藝術家?如田中敦子,真的膽識過人!又如越南藝術家Danh Vo,4歲就跟隨父親走難到丹麥,一直探討殖民身份的議題……」喋喋不休都是充滿革命思想的藝術家,尊敬之情溢於言表。

「父母照顧太周到,以前爸爸說我就照做,生命欠缺歷練,冇跳出框框。」Alan 15歲前跟名師趙少昂學習國畫兩年,留洋期間改習油畫,修讀建築又自覺沒天份,最辛苦的歲月可能是在倫敦文華東方酒店洗碗倒垃圾,「我一直覺得自己要創造一些東西。」幸好父親沒有強迫他接手「金山」,新金山就是他的餐飲集團,「明明數口差,跟幾位好友把酒當歌,隨口說說,卻膽粗粗開設都爹利會館,我其實是都是一個risk taker呢!哈哈哈!」他又大笑一番。

羅揚傑Alan

背景:金山工業集團主席羅仲榮之子、畢業於普林斯頓大學建築系

收藏年資:6年

收藏品數量:約60件

職業:餐飲集團Press Room Group和Duddell's創辦人

買賣原則:喜歡收藏留洋的華裔藝術家作品

每年買畫預算:秘密,但超過

100萬

老婆立場:喜歡設計,但常反問「你有錢咩?」

100萬 收藏年輕藝術家作品

無論以前的Art HK,還是去年第一屆Art Basel都找林偉而來站台。他說:「達拉斯有兩位朋友每年都到Art Basel Miami朝聖。我亦帶着好奇去湊熱鬧。十年來都沒有斬獲。但令我最深刻的是當地收藏家的家居。某些收藏家家裏放着畢加索的作品,令我羨慕。」今日不少團體都會報名參觀William的工作室。他卻說:「這個工作室原本留來退休後養老之用……卻成為了景點。」他語罷儍笑。他當年在邁阿密看過一幅畫作,後來又在Art HK重遇,在博覽會關門大吉前通常都執到筍貨,「不過現在我不會這樣做了,否則心頭好都被掃走。」William只是抱着參與的心態參觀Art Basel,沒有目標,沒有策略,他說:「總會碰到一兩件自己喜歡的作品,預算花費不多,都是機緣巧合吧。」眾所周知,他鍾情於本地藝術,專收藏年輕藝術家的系列來考自己眼光,因此他將先會參觀本地藝術區。每年他平均投資100萬元收藏藝術品,而且今年預算還未用盡,各大畫廊屆時就要「加多幾錢肉緊」。

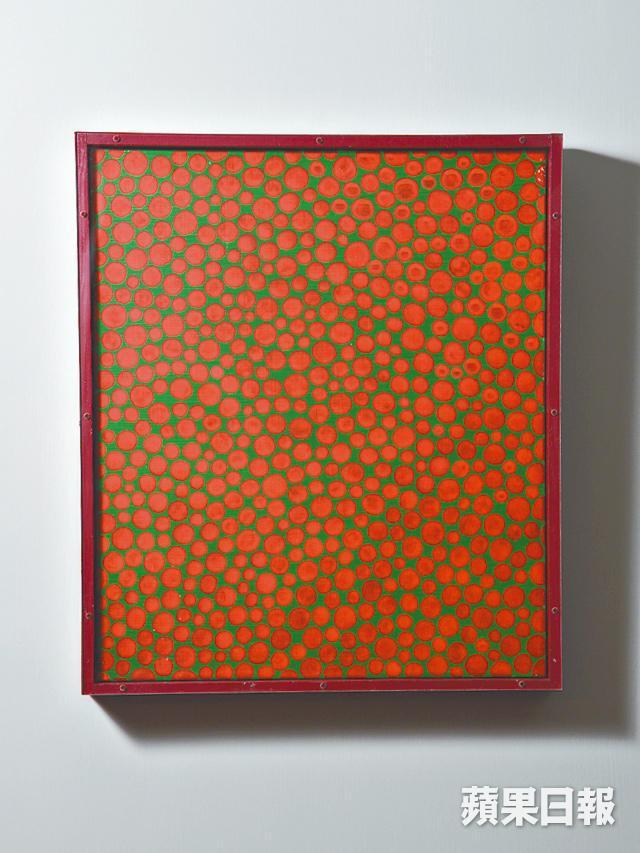

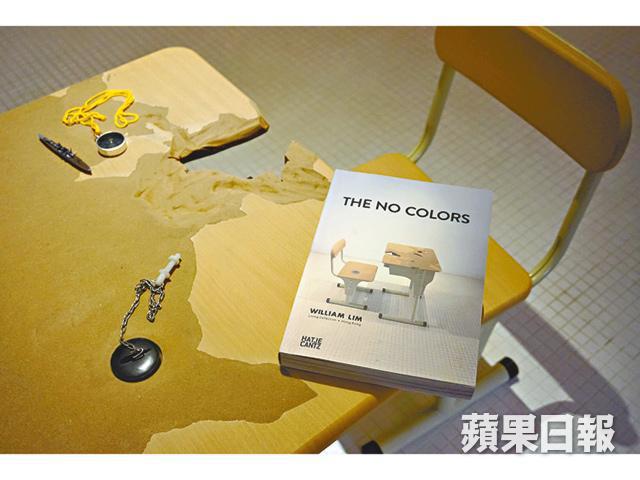

「中國藝術家都變富二代」

普羅大眾或會一家大小逛超市,林家卻是一家四口逛Art Basel享受家庭樂,幸好全家都鍾愛藝術,否則William這位會買不會賣的男人,早就被老婆吵至耳痛了。他強調:「藝術不像股票,很難賣出去。」所以大兒子剛開始收藏藝術,「我都不會資助他,因為這是個人興趣。」兒子收藏數千至一萬元價位的作品,八十年代William起步就收藏古玩,「八十年代末,畫廊帶我參觀中國藝術家的工作室,令我愛上藝術,放棄古玩。」他原本不明白本地藝術家的創作,對丁乙、曹斐、王廣義這些中國藝術家更有興趣,當年收藏他們的作品都只是3至4萬元。「我特別欣賞藝術家在困境中堅持藝術的態度,不過很多中國藝術家現在都變成富二代,太商業化,我就會賣掉他們的作品。」Art HK就是香港藝術的轉捩點,在這之前都是拍賣主導藝術,就像何兆南這年輕藝術家,在香港藝術最不爭氣的年代,日捱幾個菠蘿包依然堅持創作,所以William對本土藝術家由衷佩服。就像他工作室裏掛着白雙全的作品《Page 22》,就是他成名前的作品,今日就證明了自己的眼光。林東鵬、李傑亦是他「錫到濃」的藝術家,在其新書《The No Colors》就紀錄他們的奮鬥故事。

「作為一位收藏家,就是給予藝術家一個認可。即使不買,也可以給評語。」不過,收藏一系列林東鵬的作品,準備全部賣給M+賺一大筆嗎?「都說藝術不是投資咯!你信我啦。」William除了是商人、建築師,亦是藝術家,2011年中秋節他在維園展覽的魚形花燈藝術裝置「動感之娛」就深入民心。「幾年前我極為苦惱,我希望自己成為一位藝術家,卻在商業和藝術間徘徊, 幸得一位朋友提醒,不是畫畫才是藝術家,現在終摸索到如何將藝術與空間結合。」不過,他成為藝博會最愛的收藏家,或許因其有藝術家的儍勁,「我試過買下沈少文的盆栽卻種死了,沈又送來新一盤,結果我要請一個園丁看護它,都種歪了。」

林偉而William

背景:大馬拿督之子、

畢業於康奈爾大學建築系

收藏年資:將近30年

收藏品數量:約300件

職業:香港思聯建築設計有限公司董事

總經理

買賣原則:喜歡收藏本地新晉藝術家作品

每年買畫預算:約100萬

老婆立場:支持

Art Basel Hong Kong 2014

日期:5月15至18日

地點:會議展覽中心