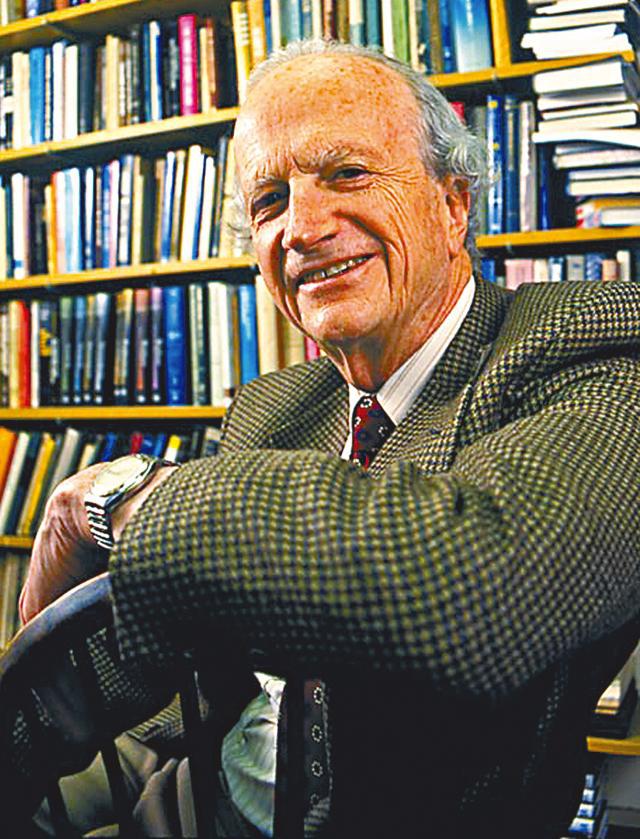

經濟學家研究甚麼?從前絕大多數人都會說還用問嗎,當然是經濟!但在貝克(Gary Becker)之後,無論是歧視、犯罪、結婚成家和教育,經濟學家都有話說。這位以83歲之齡逝世的美國芝加哥學派經濟學大師,將經濟學分析引入其他人類行為研究,被譽為是20世紀最重要經濟學家和社會科學家之一。

芝加哥大學和貝克的家人前天(周日)表示,貝克因長期患病的併發症,上周六在芝加哥西北醫院逝世。芝大另一諾貝爾經濟學獎得主漢森(Lars Peter Hanson)表示:「人們將會記得他很有創意地擴大經濟分析的範疇,亦是20世紀最佳經濟學家之一。」

師承佛利民 論文引入歧視研究

貝克在芝加哥大學做研究生和任教,師承經濟學巨匠佛利民(Milton Friedman),在博士論文就將經濟分析引入種族和性別歧視研究,指歧視不能用人唯才、人盡其用,就像一種對歧視者和被歧視者都造成損失的稅項。

在貝克1950年代發表其洞見之前,社會科學各學科門戶分明,經濟學研究經濟、心理學研究心理、社會學研究社會。經濟學家的理性選擇分析,局限於研究買賣和生產等經濟活動,其他學科學者多數認為,犯罪和生育等人類行為,是由習慣和情緒等非理性因素驅動。

貝克打破門戶之見,認為只要假設人們會理性行事但不一定只為私利,人們是會作出計算、平衡各種動機和分析成本效益,然後作出選擇,經濟學的分析就可為這些行為帶來深刻洞見。

貝克將這套分析用於犯罪學,指一個人會否犯罪,是會對成功犯罪所得利益,跟被捉到的風險和懲罰代價作比較,利益高於代價就會犯罪,相反就不會。同樣分析亦可用於父母為子女供書教學的問題,令「人力資本」的概念普及。

在1981年的《家庭論》,貝克對生兒育女和家庭內分工等問題作出經濟學分析,指職業女性傾向生少些孩子,是因為打工賺錢令她們的時間變得寶貴,又指政府向未婚媽媽提供福利援助,是會令人少了結婚和鼓勵貧窮婦女當單親媽媽多生育。

影響社會學犯罪學人口學

貝克的創見最初兩邊不討好。他在諾貝爾基金會的自傳寫道:「我那種研究在很長時間都被多數重要經濟學家忽視,或者非常不喜歡,甚至認為我不是真正的經濟學家。」其他學者認為他的犯罪成本效益分析,漠視道德對錯問題,教育學家更大罵把讀書當成投資的人力資本理論銅臭味濃,沾污教育理想。行為經濟學派反過來引入羊群效應等心理學現象,挑戰他的理性選擇假設,爭辯亦沒完沒了。

但貝克的分析最終亦得到認同,1992年獲諾貝爾經濟學獎,並對社會學、犯罪學和人口學等學科帶來深遠影響,不再忽視有關問題的經濟分析層面。密歇根大學經濟與公共政策教授沃爾弗斯(Justin Wolfers)說:「他的影響遠遠超越經濟學。我個人認為,他是20世紀下半葉最重要的社會科學家。」

美聯社/彭博社/美國《華爾街日報》