走進巴黎奧賽美術館欣賞名為「梵高,社會造成的自殺者」回顧展,場內有人坐在小板凳上臨摹梵高大作,巴黎就是有種令你隨時想創作的衝動,歷久不衰。兩次大戰期間,巴黎便成了孕育偉大學者與藝術家的搖籃,1910至20年代,蒙帕納斯(Montparnasse)因一股崇尚自由的風氣而成為藝術家的巢窟,這股風氣也激勵了一班旅法中國藝術家盡情表達自己。林風眠、徐悲鴻、潘玉良、常玉、趙無極和朱德群等中國藝術家紛紛赴法國取經,後來張大千更往巴黎面會畢加索。這群藝術家透過追尋現代主義風格及融合中、西方藝術文化,展現出嶄新的繪畫技巧,對後世影響極深。

為慶祝中法建交五十年,在法國有不少相關的畫展,其中一個有趣的是在著名香波堡(Chateau de Chambord)舉辦的「從戴高樂到范冰冰──法中藝術交流50年」特別展。香港藝術館閉館進行翻新工程前的壓軸展覽,正是今年法國五月的重頭戲、與巴黎賽努奇博物館(Museum Cernuschi)聯手舉辦的「巴黎。丹青──二十世紀中國畫家展」。

歐遊開眼界 各自各精采

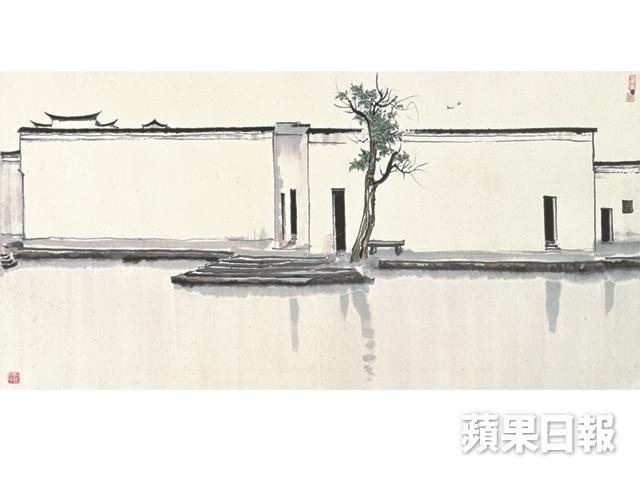

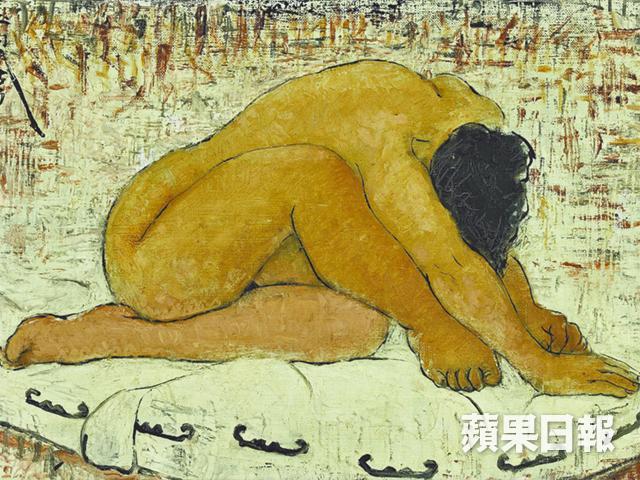

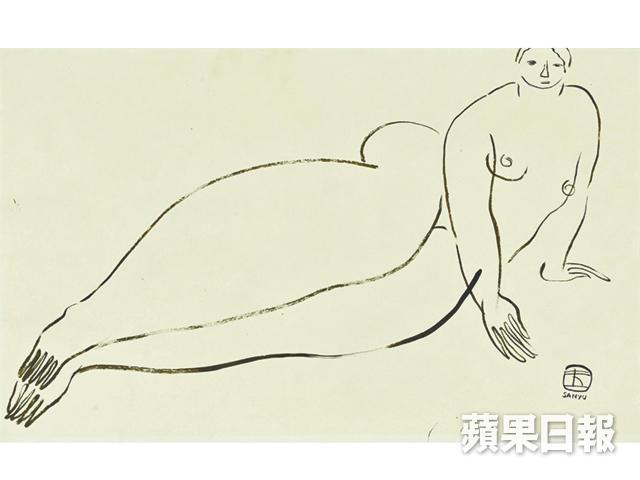

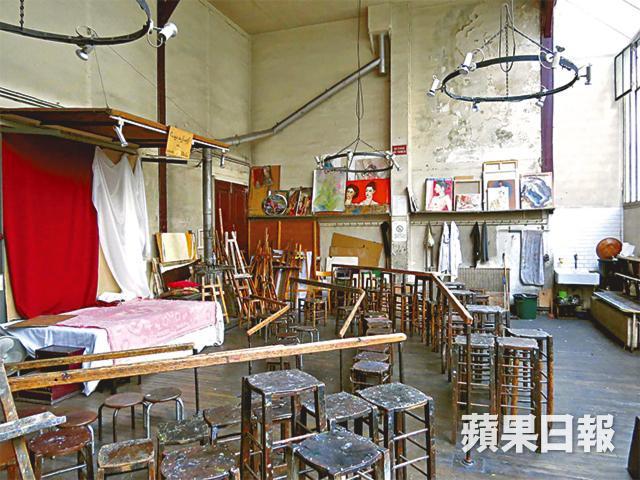

是次展覽將展出約100件中國藝術家於二十世紀創作的中國畫作,不少滲有法國風和展現了旅法經驗對中國藝術家的影響。藏品由幾家法國重要藝術機構借出,包括吉美國立亞洲藝術博物館、巴黎現代藝術博物館以及龐比度藝術中心,藝術家包括徐悲鴻、林風眠、潘玉良、常玉、龎薰琹等,當然還有被喻為「留法三劍客」的朱德群、吳冠中和趙無極。林風眠和徐悲鴻都是這樣在巴黎踏上學藝之路,梁壠超更是最早寫歐遊錄的中國人,著名的《歐遊心影錄》對後世影響很大,常玉最喜歡在蒙巴納斯的咖啡廳流連和在著名的大茅屋學院(Académie de la Grande Chaumière)繪畫,是二十世紀初期對嚴謹「美術學院」(École des Beaux-Arts)的反動,開啟獨立藝術的可能性。

法國吉美國立亞洲藝術博物館館長Eric Lefebvre在巴黎接受訪問時便說,「中國藝術家可謂各自各精采,他們走遍美術館看作品,流連咖啡廳展開藝術沙龍,畫人體寫生等等大解放,這些經驗影響他們的畫風和日後的藝術路向。1950年有好多外國藝術家想從中國藝術家身上學書法,是黃金時代作藝術交流,1979年林風眠應法國政府邀請到巴黎辦畫展非常成功,吳冠中八十年代到法國進行創作,後來更有張大千到巴黎結識畢加索。」早陣子剛過身的朱德群,當年到巴黎的第一件事,就是直奔羅浮宮看名畫,結果1955年定居法國一住近60年,最後更長埋巴黎黃土下。「在法國展示第一個中國當代藝術重要展覽,1937年由徐悲鴻策劃。當時他剛畢業數年,便策展了如此有標誌性的展覽,讓外界看到中國畫家受法國的影響,以及中國抽象風格的形成。」

提到中法的藝術建交,不能不提主張中西文化「融和」的蔡元培。1915 年,時任教育總長的蔡元培在巴黎組織了「勤工儉學會」號召青年去法國半工半讀。從1919年3月至1920年底,先後有超過1,600人赴法,包括林風眠、徐悲鴻等。他同時以北京大學校長、中央研究院院長等身份,邀請和接待羅素、杜威、泰戈爾、蕭伯納等世界文化大師訪問中國,也曾當面邀約愛因斯坦、居里夫人等來華,他與法國前總理、著名學者班樂衛(Paul Painlevé)是好友。在法國「遊學」的中國畫家,嘗試從幾千年的傳統文化解放出來,在巴黎做裸體習作、街道素描,作品帶着實驗味和張力。畫家也為很多中國傳統藝術題材樹立新典範,包括徐悲鴻畫的馬匹、常玉和潘玉良畫的裸女等。

留法盪思潮 回國啟發大

老家在夏威夷旁邊的小島的Eric,本身也是個中法交流的最佳個案。在小島長大的他受到島上中國社群的薰陶醉心中國文化,後來更到中國美術學院及北京大學深造,特別喜歡研究中國收藏家,畢業論文寫的是清朝經學家和收藏家阮元,對留法的中國藝術家也特別關注。「這群年輕的藝術家回國後,銳意引進美術思潮、推動藝術發展和改革傳統畫風功不可沒,他們又在國內興辦美術學校,鼓勵藝術家到外國開眼界。」二戰後來法國的藝術家,很多都是他們的學生,例如朱德群、趙無極、吳冠中。「趙無極本是一位具象畫家,來到巴黎之後接觸到新的思潮才漸轉入抽象樣式,常有記號似的東西在畫面出現,復成為他的特徵了。」他說。

留法經驗影響中國藝術家的畫風,對藝壇也有新啟發。「從他們的藝術評論中看到世界觀,因當時的巴黎吸納許多異鄉畫家,中國藝術學生所反映出來的巴黎體驗是獨特的,特別在作品反映中西合璧味道。」這次展覽大家便能追蹤一班大師在法國受到的思想衝擊。

「巴黎.丹青」部份展品

後 記:對巴黎的執着

到老人院探望曾旅居法國的香港藝術家崔自清,他不時記掛着巴黎,聊到昔日住在聖母院附近的小賓館,偶爾聽到古老教堂的鐘聲。他說那時除了買畫具便沒多餘錢,悶極帶些霧水女友過夜,與另一位藝術家分享半條法式麵包,窮愁潦倒但充實。每次歐遊老人都着我要拍張聖母院的照片給他,讓他看看這地的轉變,我看到他對巴黎街道和氣味不可回轉的執着。這班留法的華人藝術家,接觸歐洲現代派文藝思潮和流派,沒有捲入這漩渦中,而是吸收養份保持自己的藝術性,再深深影響下一代人。他們在巴黎不同的角落各自修煉,各自把法國回憶藏於一片天。

「巴黎.丹青──二十世紀中國畫家展」

日期:6月20日至9月21日 地點:香港藝術館

紀念中法建交五十周年「法國經典名畫特展」

日期:6月27日至9月7日 地點:澳門藝術博物館

當中國戲劇遇上 意大利即興喜劇

「法國五月」今年在兩個月內舉行逾120項文化活動,不少滲透着中法建交主題,包括藝術表演。在法國除了在巴黎,我還抽空到里昂拜訪阿福花劇團(Theatredes Asphodeles),導演Luca Franceschi是一名搞笑非常的法國人,透過皮製長鼻面具即席逗笑,談由意大利傳入的即興喜劇。高個子的劇團聯合導演和音樂總監Stephane Lam本身也是個中法混血兒,父親是活躍於歐洲和古巴的藝術家Wilfredo Lam,他自學結他之餘近年也學習彈奏琵琶和二胡。

他說劇目《鏡子》的四名雜技歌唱演員將在連續不斷的場景中,帶領觀眾進入原創故事之中,反映中國戲劇表演形式與西方的同異,一名詩喃(French Slam)詩人,吟着有點像rap的即興押韻詩。最重要是投入故事情節的核心之中,揭示我們對自己真實本質的反思。透過互動式的影像表現與詩喃演出,《鏡子》反轉了時間的順序,並結合了意大利與中國的傳統和文化,進而創造出新的現代形式。阿福花劇團2008年曾來香港,希望是次會帶出貼合中法藝術交流的淋漓盡致創作。

阿福花劇團《Mirror》(鏡子)

日期:6月6日至6月7日

時間:8:00pm

地點:香港文化中心劇場

繼續法國熱

尼斯歌劇院芭蕾舞團《馬可孛羅》

日期:5月16日至5月17日

地點:香港文化中心大劇院

卡爾維諾在《看不見的城市》中,借用意大利商人馬可孛羅把「世界」帶給元朝君王忽必烈這段未曾被證實的歷史,糅合虛構的構築,織成55個城市的多采文字圖。尼斯歌劇院芭蕾舞團用舞蹈,重新詮釋小說故事。整個芭蕾將東方古典神秘的色彩融入其中,並透過舞蹈及人物角色的動作,傳達欲征服全世界的忽必烈皇帝,與威尼斯探險家馬可孛羅之間的文化碰撞。

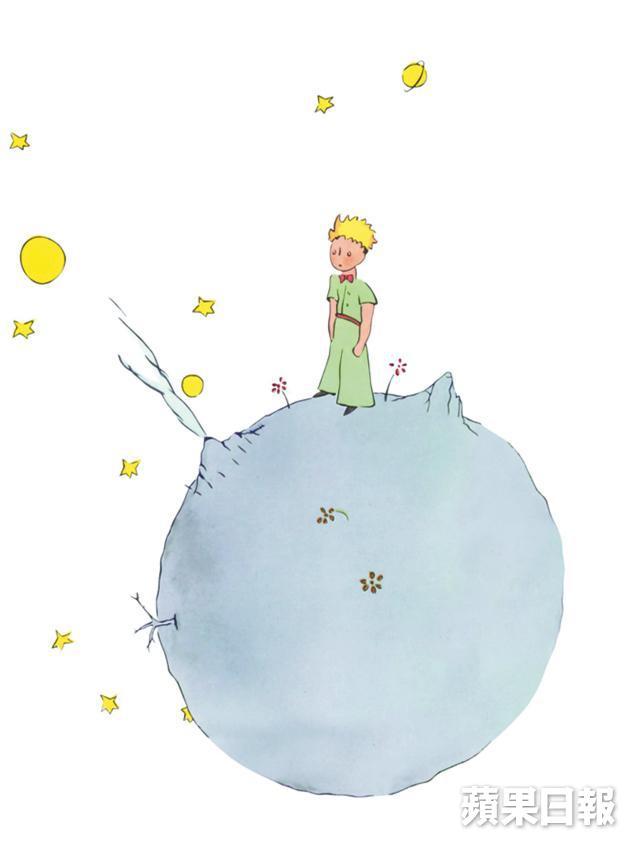

《小王子》展覽

日期:5月2日至6月2日

地點:奧海城

《小王子》可能是香港人最熟悉的法國文學作品。是次展覽將以聖艾修伯里繪畫插圖的書中世界為藍本,以雕塑藝術建構出故事中的關鍵場景,猶如置身沙漠當飛行員與小王子相遇,同時有作者的親筆手稿,其中更有部份未收錄在書中的插畫、小王子與狐狸在「B612星球」的雕像等。

法國五月2014活動

網址: http://www.frenchmay.com/tc/programmes