古時五月掛菖蒲故又稱「蒲月」,自從「法國五月」(Le French May)22年前佔領香港,5月的香城也變成藝術「蒲月」,穿上little black dress駕着雪鐵龍蒲展覽、蒲音樂會、蒲里昂小餐館,連空氣都沾上法式悠閒與牛角包的馥香。近日得聞法國勞資雙方協議6點放工後可以漠視老闆「奪命追魂call」,打工仔誰不想嘆句「來生想做法國人」?

適逢中法建交五十年,今年法國五月的節目也刻意滲進中法fusion。巴黎瀟灑走一回,預先拜會即將來港獻藝的嘉賓,嚴選了幾項真心推介,先來一場文字預展。在裊裊視覺藝術歷史煙雲中,中法曾互相迷戀、欣羨、仿效,此行感受最深,是感受中法文化間的互相影響。文化「輸出」個案要數三十多年前獨自跑到中國拜師學書法的法比恩維迪爾(Fabienne Verdier),她的重彩幾十年來召喚中法靈魂;法國文化「輸入」的威力,則可以透過「巴黎.丹青」展覽的過百幅作品,看出當年往法國取經後的林風眠、趙無極、朱德群等中國畫家改變了藝術生命,留下文化思潮衝擊下的點點痕迹。

記者、攝影:鄭天儀

部份圖片由「法國五月」提供

巴黎女人四川習丹青

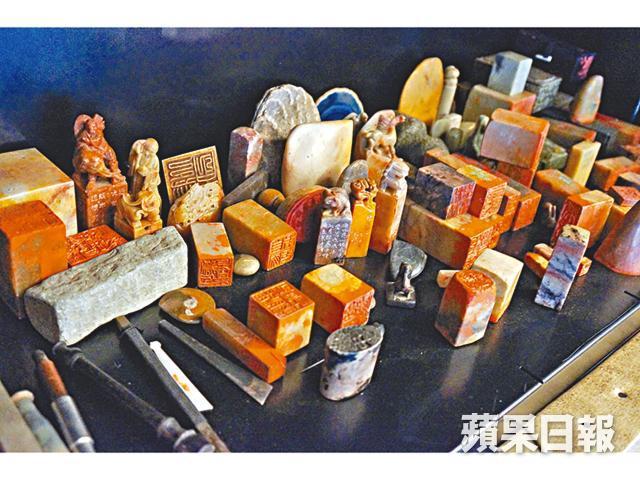

踏過幾級佈滿小野菊的磚路,來到法比恩隱蔽於巴黎郊區的陽光宅園,聽說法國印象派代表人物莫奈也曾在附近住過,微風吹過帶草香。30多年前孤身往中國學習書法已成為她生命最難忘歲月,此際法比恩看見黑髮黃皮膚的來客即按捺不住以普通話打招呼,並帶我們遊走她的工作室兼遊樂場。偏廳一幅鎮關大作是她寫的中國「一」字,如溫室裝滿落地玻璃的書房窗台鋪滿她幾十年收藏的中國記憶,動物骨頭、木化石、大大小小的毛筆,玻璃盒鑲起的鳥巢明顯無生命,卻出奇地散發活力以及神秘的東方主義。

從法比恩的作品與她自家研製的創作工具,足證她受中國影響之深。難得一見那支有成年人般高大的巨型毛筆和比浴缸還大的原石筆洗,我感覺自己變了小人國的國民,法比恩示範「駕駛」巨筆在帆布上自由行走,如像跳探戈。的確,每次創作,這位優雅的法國女人都像跟中國先賢進行思想探戈。

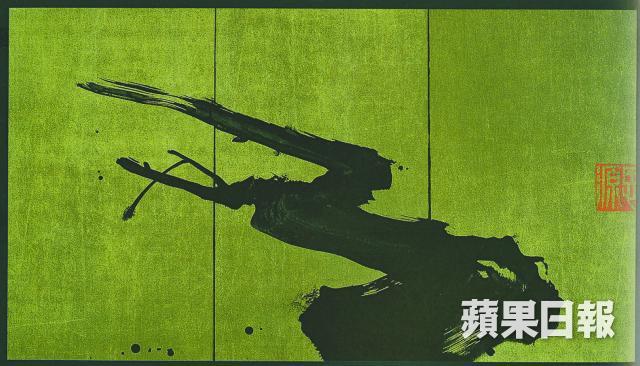

「所謂『空虛即滿足』(emptiness is fullness),是我感覺最深刻並希望實踐的意念。」法比恩說。多年來她對中國毛筆不離不棄,敢將35條馬尾集成巨筆,浸墨60升,以懸空吊筆系統洋洋灑灑在畫布上創作法比恩式狂草和藝術語言。「巨筆以鋼索懸吊空中,創作時似受掣肘,我卻感覺帷幄無比自由,在喜愛的音樂下,享受汗流浹背的激情抒發。」

「文革引發我心靈的文革」

她對中國哲學趨之若鶩,與此同時,又不忘透過作品向西方大師致敬。例如她把法國油畫經常出現的跪地祈禱女人形態,以書法的粗線條展現;另外一張抽象作品的底色啡濛啡濛的,原來是她特意在畫布上營造「宋紙復刻」的感覺。她的藝術手段與中國相連,發軔於中國,進而演化為西方當代藝術,以作品向大師致敬也經歷一段很漫長的思考過程,透過重新創作具抽象意象的神韻,演繹含蓄和不能自拔的中西合璧。

1983年,以第一名在圖盧茲美術學院畢業的法比恩,拋下一句「在老家再學不到甚麼,又缺乏衝擊」,便遠走中國。到了四川她拜師受難於文革而倖存的書法家黃原,也開始學習中文,經常與一批在四川美院出身的當代藝術家為伍,包括中國當代「四大天王」之一的張曉剛。在中國書法的嚴格訓練中走出來,她不甘於描摹古人,決定以古人的眼光重審西方當代繪畫,尤其酷愛鑽研法國與美國抽象大師的意象。「那時外國人要入中國是很困難的,尤其是女人。」她遇到都是經歷過文革洗禮的人,思想扭曲。「文革也引發我心靈一場文化大革命。」她說,迄今都沒有再踏足內地,也無意再回去。

我見她的自傳僅以法文發行,好奇問她可考慮繙譯為中文?她卻一口斷絕。「是裏面太多敏感內容?」我狐疑。「可以這樣說。」法比恩壓低了嗓門,眼神閃出一絲無奈。我知道她的東遊記一定發生了一些故事,這些故事最後變成了藝術家的陰霾還是財產,就只有她知道了。

法比恩說近年再讀彿蘭芒(Flemish)大師的畫作,從不同文化交錯中她又讀出了壯麗而無先例的意象。她此番「意象」曾於比利時布魯日博物館展出,引來關注。廿年前,緣於法國五月,法比恩首次在香港舉辦畫展,今年她再度回歸香港舉行展覽「走過意象」(Crossing Signs),作品加重了哲學思維,靜待大家發掘與分享。

Fabienne Verdier部份作品

港法結緣152年

今年是中法建交五十年,事實上早在十七世紀末,即清朝康熙時期和法國路易十四時期,就開始了最早的中法學術交流與合作,香港其實早於1862年便與法國結緣,足足有152年歷史,當中更有許多被忽略的文化交流故事,就讓大家回顧一下。

1862年

第一位來自法國的年輕領事抵達香港。

1888年

法國神父Jean-Marie Delavay在薄扶林發現並首次辨識洋紫荊(Bauhinia blakeana),並以插枝方式移植至伯大尼修道院。1965年,洋紫荊正式被定為香港市花。

1897年

Maurice Charvet從舊金山帶來香港首台電影放映機,在大會堂試映,播出幾套法國無聲紀錄片。

1928年

法國領事Georges Dufaure de la Prade在港提倡學習法語。

1953年

法國電影節雛形在皇后戲院舉行,法國文化協會在港成立。

60年代

父親於法國領事官邸當大廚的成龍,小時在領事館區與外國小朋友打架並開始學功夫。

1993年

「法國五月」(Le French May)首度舉行。

2003年

非典肆虐中國,不少外國領導取消或推遲訪華計劃,但法國總理拉法蘭依然堅持按計劃4月25日訪問中國,給世界留下深刻印象。

2006年

法國民眾學習漢語的熱情上升,3月法國教育部任命了首位漢語總督。

2013年

「法國五月」慶祝20周年。

走過意象藝術展(Crossing Signs)

日期:5月13日至6月8日 地點:香港大會堂展覽廳