「鋤禾日當午,汗滴禾下土。誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。」字句淺白的《憫農詩》,相信無人不懂其意,但箇中滋味只有親身耕種插秧才能領略。為了一口本地米飯的感動,趁着四月春耕,走入二澳,踏進泥漿滿滿的水田中,彎着腰,半蹲着,將秧苗插入泥中,簡單的動作夾雜着汗水,呼喚着那口米飯背後的滋味,緬懷起本地米業曾經光輝的歲月。回味過後,不妨趁機往大澳走走,吃一口誠意滿分的小食,並感受這個水鄉的純樸氣氛,着實清新可人!

記者:區佩嫦

攝影:劉永發

曾幾何時,香港擁有自產的白米,當時種出的元朗絲苗曾是朝廷貢品,更聞名海外,這段光輝的歲月隨着六、七十年代香港經濟起飛令農業轉營,稻米田變菜田,元朗絲苗消失了,本地米業的光輝歲月不復再。沒想過今時今日,本地米竟然於二澳重現,為了一睹稻田的風貌,一嘗插秧的滋味,我特意走入二澳,做半日春耕農夫。

二澳,位處大嶼山的西南方,據當地村民表示,二澳比大澳村更早成立,原稱義澳,因繙譯所誤才由「義」變「二」,二澳偏遠無車可至,故早十幾年前被大澳取代後已然荒廢,要往該處只能由大澳經鳳凰徑步行45分鐘,或視乎潮汐而乘坐街渡前往。作為城市人,我自然捨難取易輕輕鬆鬆乘船去,上年約10時坐上小船駛出大澳的防波堤,十分鐘的船程看着一望無際的海景,耳邊雖然聽着隆隆的引擎聲,腦裏卻幻想着翠綠的秧田。踏上了二澳那個簡陋的碼頭,跟着二澳農作社營運經理李立航沿着石灘旁的小徑步行,經過了海神古廟、荒廢的村屋、一列列的蘆葦田,原來我已身處農莊之中,為甚麼沒有農莊必見的拱形門?為甚麼沒有農莊門牌?「現在只不過開墾了二澳村三分之一的土地,算是農莊雛形,農田現還在不斷擴展,希望有水稻田外,再增設香草園、荷花池、螢火蟲園,以生態發展為主,屆時還會興建涼亭等設施,門牌到時豎立還不遲!」李立航表示。

元朗絲苗絕迹 改種象牙香粘

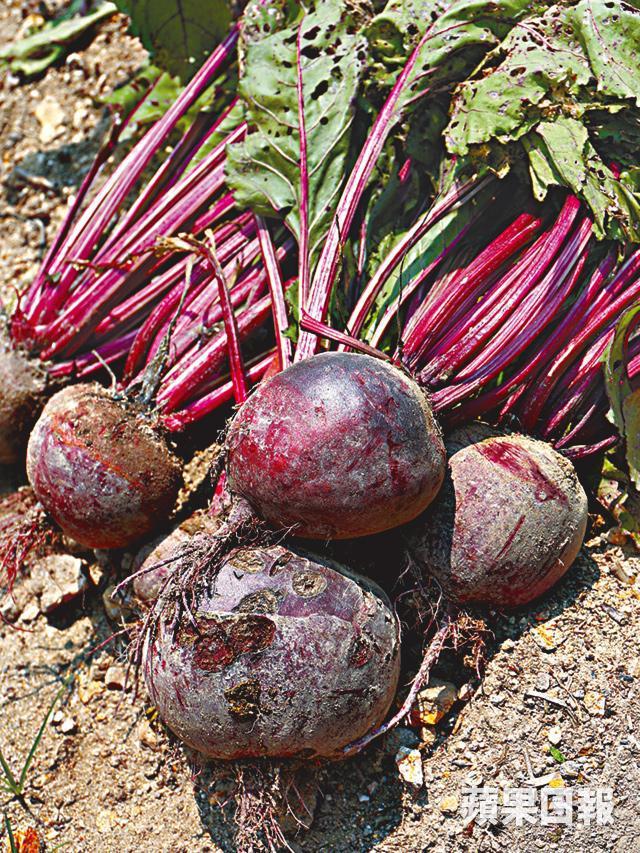

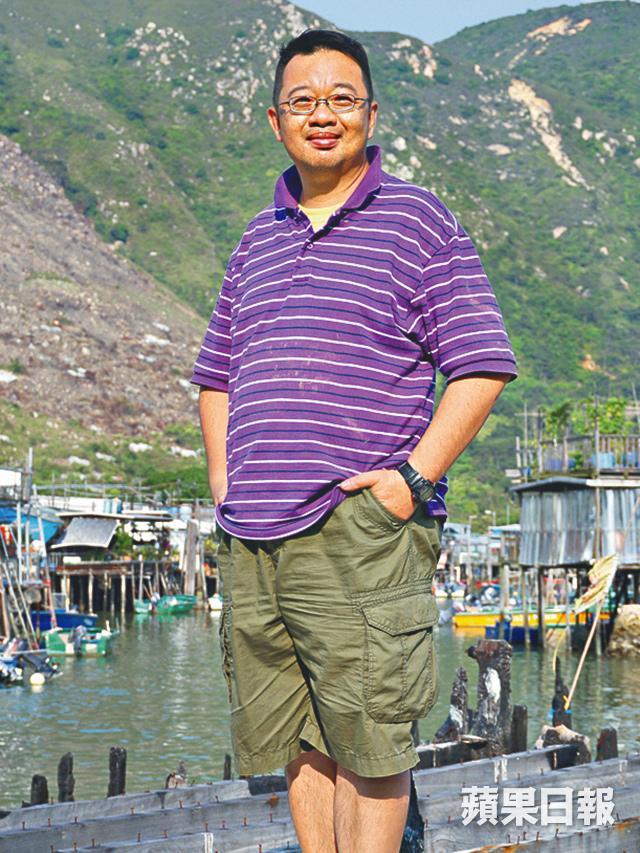

抵達稻田,只見一片泥濘水,另一邊則是綠油油、排列整齊的綠草,「這是象牙香粘米的秧苗,是廣東常見的品種,上年第一造嘗試了種植象牙香粘、五山絲苗、恆豐優及美香粘這四種米種,無論是產量、形狀、色澤和口感,象牙香粘都是最好的。」李立航指着秧苗說。不是元朗絲苗嗎?「元朗絲苗已經消失,穀種子亦找不到!」雖然我沒有吃過上年收成的二澳米,但聽聞米香味濃,黏糯中帶甘甜,真的希望秧苗快點長成稻米,有機會一試真正的本地米。要吃米,還須多待三個多月,以師奶角度而言的確不合乎經濟效益,像去年二澳的首造米,只有100公斤收成,第二造米更失收,難怪很多農夫也放棄種米,「種菜只不過45日,做農夫梗係種菜好過種米,種米邊搵到食!」皮膚黝黑的農業主任余建新(新哥)笑言。

午後無船須步行歸返

千里迢迢來到二澳,當然要跟新哥落田插秧,換上水鞋,雙腳踏入泥濘中,這時新哥遞上一盆秧苗,「每次將四至六棵秧苗插入泥中,約一吋半深,每束秧相距約一呎便可。」看似手板眼見功夫,但落手做永遠困難重重,加上不知是否太重磅,我不僅舉步為艱,水鞋口還開始慢慢滲入泥水!惟有頂硬上,但插了不過十束八束,背開始痠,半蹲的雙腿開始發抖,一不留神,屁股還坐入泥濘中,汗水與泥濘相互交叠下,我終於明白粒粒皆辛苦之道,難道插秧非要人手不可,「大陸有機器協助插秧,另外還有種叫拋秧法,先將秧苗種植在分成一格格的泥土中,然後連泥直接拋在水稻田中,比傳統插秧法更方便,我們希望下年可以引入此技術。」今年預算種植的10畝稻米,現在只完成三分之一,人手不足,進緩度慢,計計數,1畝田可出產100公斤米,10畝田亦只得1,000公斤,要做到有利可圖,相信還有一段距離。

邊插着秧,邊與新哥談天說地,身旁的李立航問我會否想乘船回大澳,原來中午時分潮水開始退,若趕不及1點前乘船,小船便難以泊岸,我只能徒步走回大澳,辛勞了半晝、曬至頭昏腦脹的我,立時醒神起來,九秒九除下水鞋沖走腳上泥濘,一支箭直飛往碼頭,這一刻我深信自己熱愛塵世間的一切,還是做個可以拍拍屁股就走的假日農夫就好。

齊來學插秧

二澳農作社

網址: http://www.yio.com.hk

*早造插秧由即日起至4月尾,每位$120(已包大澳來回船費)

開墾農地掘出歷史寶貝

「根據資料記載,本地居民在二澳生活已有三百多年歷史,當年村民以務農為生,其出產的絲苗米亦甚有名氣,不過五十年代一場山洪暴發,差不多把全條村淹沒,只有龔家祠堂絲毫無損,加上農業開始式微,即使二澳村在災後重建,村民亦開始搬到大澳,甚至市區。到九十年代中期,二澳村便開始荒廢。」二澳村中輩份最高、現年65歲的龔偉興說。龔偉興於大澳的海味雜貨店裏,擺放着一些汽水樽、碗碟,不說不知,原來年紀全部大過我。「自我懂性、有記憶以來,已知道二澳村曾被埋沒,而這些汽水樽及碗碟,便在農莊復耕開墾土地時發掘出來的,這些寶貝充滿歷史,多多錢也不賣!」