到台灣旅遊,總會發現客家文化在不遠的地方:捷運有客家話廣播,潮店有客家花布袋,精品超巿有客家柑橘醬賣。其實香港也有許多客家人,英人1898年接管新界之時,區內逾半鄉村都是客家村落。早在十七世紀甚至更早以前便來香港的客家人,即使未必個個能講到客家話,可是嘴巴仍舊惦念祖先的老味道,一直讓「靠山吃山,靠海吃海」的飲食文化得以保存。在沙螺洞僅有住人的張屋村,還能吃到柴火炆煮的客家豬肉,值得我們花點腳骨力支持。

記者:郭瑋瑋

攝影:楊錦文

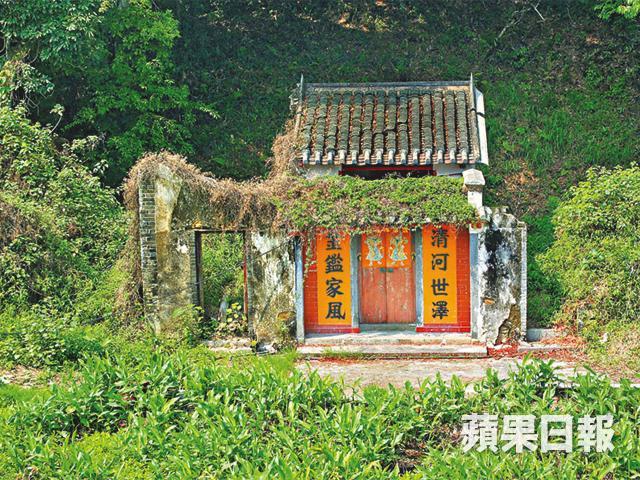

沒有雨紛紛的清明節早上,我們踏上沙螺洞路,出發往張屋村。在緩緩的斜坡上,欣賞在晨光裏金黃剔透的新綠,聽蟬兒鳴唱,之後便見蝶蹤:沙螺洞是生態價值僅次米埔的淡水濕地,孕育了香港逾半蜻蜓品種,蝴蝶種類亦佔全港三成。趕緊用相機「撲蝶」,又猛然想起,別顧着拍蝴蝶忘記今天的目的地是張屋。沙螺洞有多條客家村落,包括張屋、李屋和老圍。建於1700年代的張屋,因為保存完好,2009年獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。沙螺洞自從三十多年前已經有發展商覷覦,想在這裏發展高爾夫球場和住宅;後來又有計劃要建骨灰龕,幸得保育組織力阻,計劃暫未通過。不過張屋和李屋兩條村,早已人去樓空;近年張屋卻成為行山客出沒的熱點,原因很簡單,因為有得吃。

柴火炆豬肉特別香

「我是在這間屋出世的。」剛掃墓回來的私房菜老闆張偉國說。1980年代開始,張家村民陸續因為發展計劃搬走,但終究沒落實;八年前,他跟太太便趁周末來開士多,賣山水豆腐花、茶葉蛋給遊客,之後開始兼做私房菜,兩年前索性搬回來長住。「唔係點打理塊田呀!」張太笑道。在祖屋旁,張偉國不止養山羊、種有機菜,還有芒果、龍眼、柑桔等。「柑桔一年四季都有,一熟便採,一次有三、四百斤收成,我們便用來醃鹹柑桔。」到儲物房參觀,地上放了許多罐醃製中的柑桔,一醃就是三年以上。嚐一口用它沖成的桔仔水,不論桔味或鹹味都比一般鹹柑桔水強得多。張偉國還到屋裏拿出一個八珍甜醋酲:「畀你睇吓醃咗五十年嘅桔!我阿嫲醃的,裝修祖屋時從地下挖出來。」一看,柑桔已醃成深啡色,散發陣陣陳皮香氣。「見行山客久咳未癒,我便讓他嚐一顆。」不只陳年柑桔,他自製來醫風濕關節痛的半楓荷客家藥酒,以至蜈蚣酒……他都不吝嗇。

大部份人來張偉國的店,當然不是為了治咳和風濕,而是為醫肚。他的私房菜一共有六味:客家炆豬肉、涼瓜炆鴨、西芹炒滑雞、客家釀豆腐、秘製煎焗魚和有機油菜。這天他便預備「最招牌」的柴火炆豬肉:把特地由粵北帶來、以多種藥材製成的香粉、南乳、玫瑰露等,放進豬腩肉、冬菇和雲耳,在柴火上炆差不多一小時。「用柴火香啲,遇上打風吹冧龍眼或荔枝樹,便用它們做柴燒,更加香,石油氣冇咁惹味㗎。」還要整個小時坐在爐邊睇火、加柴,控制火候,確保以慢火細煮,絕對不輕鬆。炆好了,一開蓋,香氣四溢,咬下去,皮爽肉香。隔籬枱的行山客見我們吃得滋味,紛紛起哄埋怨隊長為甚麼不早早訂菜。也不打緊,來過這裏吃東西以後,準有第二次。

Check!賞蝶好去處

A.在沙螺洞路往張屋村途中,不時見蜻蜓、蝴蝶花間飛舞,其實這裏亦位近鳳園,有不少蝴蝶品種,也是不少蝴蝶發燒友的秘密花園。沒有特定位置,反正沿途都見蝶蹤,金睛火眼隨時有驚喜。

張屋村客家私房菜

客家菜只在周六、日供應,只接受10人或以上團體預訂,每人收費$120

電話:9854 5156