【本報訊】提起動物醫生,不少人會想起可愛的小貓與小狗,原來除了身形「的骰」動物,高大駿馬也能成為「醫生」,進行復康治療。專家表示,馬術治療是透過騎馬幫助病人復康,本港多用於兒童病人,如大腦麻痹患者。病童騎馬時,馬匹的律動能刺激全身,鍛煉軀幹肌肉兼改善平衡感。與馬匹進行復康遊戲,更能提升病童興趣,自信心增加,對身心健康均有幫助。

記者:嚴敏慧

香港大學運動及潛能發展研究所助理教授兼註冊物理治療師方少萌表示,作為復康治療,騎馬的好處很多,例如患者騎馬時必須用力控制身體搖晃,肌肉力量得以鍛煉。走動時,來自前後、左右、上下三度空間動作感覺的刺激,與走路時的視覺、前庭覺及本體感覺刺激相似,騎馬可改善平衡感。外國研究發現,馬術治療能改善肌肉痙攣情況,對病人坐姿、站姿及步態亦有好處。

馬術治療在外國已發展逾40年,適用於大部份身體殘障人士,本港方面則較多用於兒童患者,並會配合物理治療一併進行。專門提供馬術治術課程的香港傷健策騎協會,營運經埋邱詩敏強調,馬術治療並非要求騎者學習如何駕馭馬匹,反而是透過騎馬讓身體充份郁動,透過復康遊戲達到治療效果。

馬背接球 訓練平衡力

協會營運顧問(屯門及羅湖)王嬿婷指出,治療時基本以六人為一小組,一人一馬外,會再按需要安排拖馬及陪騎義工,在旁輔助病童以保安全。至於治療內容,則由教練按照患者身體狀況設計,但其實由上馬一刻起已經開始治療,因為坐在馬背上須肌肉用力,而張腿上馬背,本身屬拉筋動作,「有啲小朋友去物理治療度拉筋,因為太痛會喊會唔肯再去,坐喺馬背條筋其實仲痛,但下次佢仍然想嚟,因為好玩好多」。

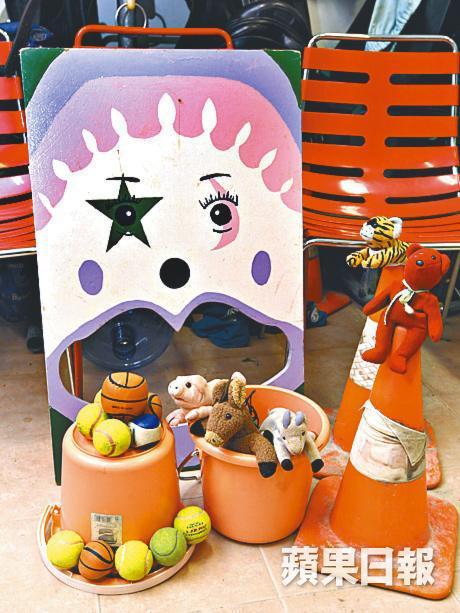

小組又會透過遊戲加強治療效果。王嬿婷舉例,教練會要求在馬背上的病童觸摸馬的耳朵,或要求舉高雙手,其實為伸展練習;又或在馬背上進行拋接球遊戲,訓練病童的平衡力。至於播歌行走,音樂停頓時指令馬停下,則訓練肌肉控制能力。對於有學習障礙或自閉症等騎者,對心理方面亦可作出改善,除了能令他們更有自信心,更能訓練聆聽及跟從指令能力。

免費課程 每季均開班

邱詩敏指出,治療用的馬匹多從外國購入,並經過特別挑選及訓練,其中最重要為性格溫純,身高則由12至15掌不等(一掌約4吋),以配合不同體重及高度的騎者。

馬匹需受訓3個月至1年,到遇有突發事件仍處變不驚,才能讓病童策騎,「因為陪騎會跟喺馬側邊,正常嘅馬會好驚,加上玩遊戲隨時有唔同聲響,如果馬受驚拋開小朋友就太危險」。

協會的馬術治療課程是免費,每季均會開班,招收6歲以上,體重不超過105磅的人士。除了經由學校或相關機構轉介外,亦可以自行報名,但必須本身有殘障,若有心臟病、癲癇症等,需醫生證明身體適合騎馬活動。