復活節穿梭於中環,在一幢幢華麗教堂背後,除了讓人想起英國殖民、日寇侵華等歷史,也憶起這些建築物都伴隨我們一起成長。上星期天經過聖母無原罪主教座堂,原來當天該堂與聖約翰座堂均於受難節前舉行「聖枝主日」,看見教友們高舉棕櫚葉隨主教在教堂外巡遊一周後才返回堂內,還有一系列角色扮演的對白,模仿紀念耶穌進入耶路撒冷城的場景,正如主教座堂的廣播:「這是比較戲劇性的儀式。」從傳統而浮誇的宗教儀式到建築,中環半山就像十八世紀英格蘭開展的一連串哥德式復興潮。在浪漫主義的驅使下,決定於復活節跟掌故Stuart Wolfendale來一個中環版小歐遊,從堅尼地道的佑寧堂,下遊至聖若瑟堂、聖約翰座堂,沿路走至「主教山」聖保羅堂,最後以聖母無原罪主教座堂作結, 重溫華麗建築盛載的一段段難忘歷史。

記者:陳芷慧

攝影:陳永威、伍慶泉

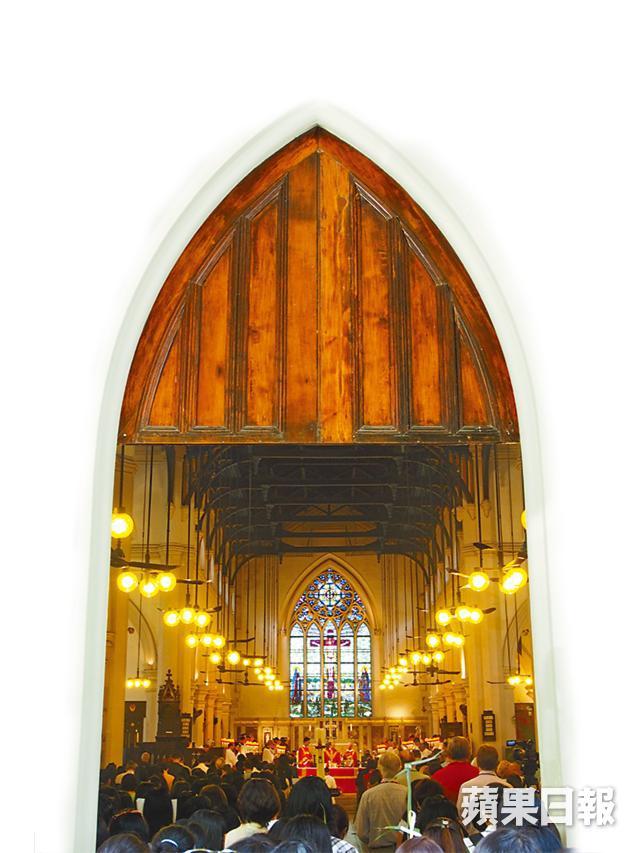

站在聖約翰座堂尖拱頂門外遠眺內觀,就像從匙孔裏窺探十九世紀的另一時空。外面世界急速繁囂,匙孔裏二十年代的老風扇,伴隨昏黃的玻璃球吊燈,徐徐地轉出老爺味道。連陽光落在尖拱窗上的耶穌像彩繪驟眼看也是懶洋洋的。正要踏進靜默的世界之際,「嘭」一聲,我的右腳碰到了豎立在奉獻箱外的告示,上寫「如此美麗的教堂,每天需要$48,000經費來維持。」一言驚醒夢中人。

聖約翰座堂有永久業權

回說當初,無論聖公會或是天主教,分別有英政府和羅馬教廷作資金後盾,他們早於中環一帶遍地開花,能夠屹立在政府山上的,只此聖約翰座堂。Stuart更提醒:「聖約翰這座照顧歐洲社群需要的聖堂,英政府責無旁貸,答應承擔不多於三分之二的建築經費,並把花園道四至八號的地皮贈與聖公會永久使用,是香港唯一一幅屬於永久業權的土地。毗鄰香港總督府、美利兵房、炮台、大小洋行,佔盡商政軍事的地利優勢,英政府、軍官、中環區上流社會都加入聖約翰座堂所屬的教會。」聖約翰座堂於1847年進行擴建工程,共花8,700英鎊,而一半經費竟由本地教友募捐集得。「但今非昔比,聖約翰座堂最嚴重的問題是富有的人都勒緊錢包,因此教會才有此告示。」Stuart說。

離開教堂沿下亞厘畢道步往港中醫院開始,已經步入聖公會「主教山」範圍。1911年,因為華人人口激增,聖公會在此創立聖保羅堂。沿路走上堅道,就到了天主教聖母無原罪主教座堂,以及鄰近的聖心教堂。

雖然聖公會和天主教分別有英政府和羅馬教廷作後盾,但在日佔時期兩者的命運就截然不同。Stuart說:「我一直對日佔時期的香港教會史最感興趣。」香港日治時期,聖約翰座堂和聖保羅堂均被日軍接管,曾被改為日本人的社區會堂,幸而宗教聚會仍能遷往主教住所繼續進行。「因為日本人對英式建築甚感興趣,因此沒有大肆破壞。不過,由於聖約翰座堂鄰近軍營,教堂在戰爭時共中了15枚炮彈。據當時在堂內的會友Alaric Rose憶述,本來後台的地底隧道是方便合唱團於兩邊祭台上落,當時則讓一群可憐的印兵小睡一會。還有,其中一枚炮彈擊中管風琴,幸而那位中國籍樂師避戰沒有回來,否則性命堪虞。」

日軍保建築 惟炮火留痕

或許,當時管風琴比眾人的價值可能更寶貴,因為教徒們身陷囹圄,還需以詩歌滋養心靈。中日戰爭後,聖保羅堂籌款募捐,一半用作賑災華北,另一半就花在維修風琴。Stuart:「當時聖約翰座堂合唱團導師Miss Bicheno在赤柱拘留營中,即使會惹怒日軍,仍繼續帶領詩歌敬拜起來。」

至於佑寧堂(當時為愉寧堂)的命運則比較淒慘,當時原址位於荷李活道的教堂遭拆卸,取用物料用以重建總督府,並加建日式塔樓。由於聖母無原罪主教座堂屬於日本盟友意大利,日本人並沒有摧毀教堂。可惜,仍然殃及池魚, 1941年12月12日,日軍一枚從九龍隔岸發射的炮彈擊中聖母無原罪主教座堂後方的一根石柱,留下一道不能磨滅的歷史疤痕。

亞洲最古老西式建築

聖約翰座堂St.John's Cathedral(地圖1)

聖約翰座堂是由英國人史丹頓(Vincent John Stanton)所開辦,現為亞洲最古老西式建築。史丹頓在1839年到廣東傳道,鴉片戰爭時被拘禁四個月,後獲釋返國,1842年他被聖公會派遣來港開辦教會,成為香港聖公會的創辦人。聖約翰座堂可容納640人,雖然座堂經已由針對英國人,擴大成中、西、菲三大群組的國際性教會,但在教堂仍能找到當時階級主義的殖民色彩。如右邊第一排是香港總督和皇室人員的座位,以英國皇室徵號為記,左面第一排設有英軍總司令的座位。Stuart補充:「當時前方座椅較寬敞,是專為維多利亞時期女性的闊裙擺而設計,亦是中環教會中獨有的特色。」但隨着香港人口增加,座堂的座位短缺問題日益嚴重,甚至有教友上書英國倫敦政府投訴,座堂遂開始擴建。

地址:花園道4-8號

中環半山教堂巡禮

由皇仁書院創辦人建立的佑寧堂,連繫着整個香港基督教教育歷史;從堅尼地道沿纜車線向下走至花園道,經過梅夫人婦女會,來到聖若瑟堂,它承載中環菲律賓人的群體與文化;對面鄰近的是全城最古老的聖約翰座堂,到處掛着盡是英國殖民時期的痕迹;沿山坡經過終審法院走至主教山,看到聖保羅堂,貌似低調,卻是中環第一間華人教會,見證聖公會決心在本地傳教的關鍵時刻;最後一站來到堅道,或許經已入夜,哥德式建築的天主教無原罪主教座堂透着耶穌光,你未必相信復活救世論,但西方教會跟香港社會發展百多年來在同一條脈搏上流動,誰敢肯定與我無關?

最宏偉天主教堂

聖母無原罪主教座堂The Hong Kong Catholic Cathedral of the Immaculate Conception(地圖2)

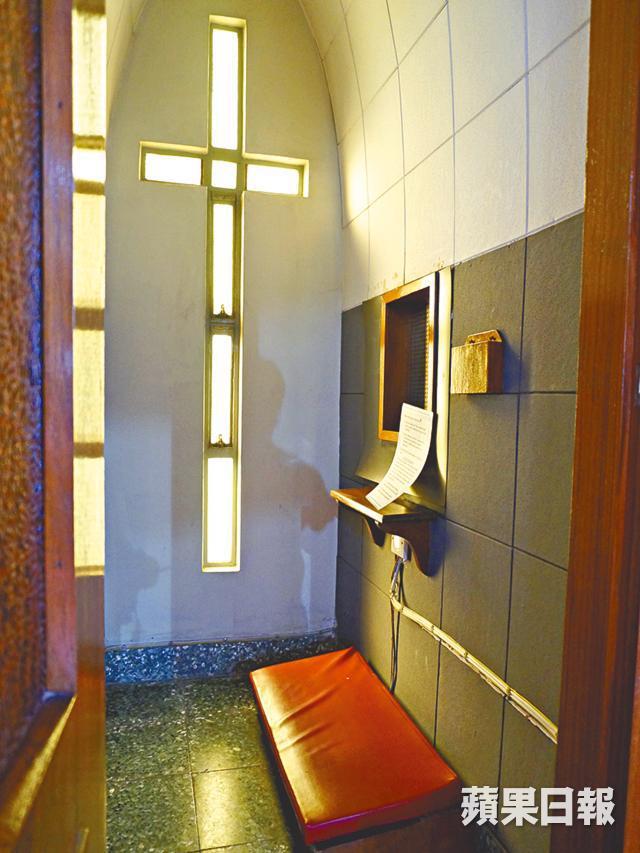

入夜後的教堂比白天更美,黑漆漆看不見四周擠擁的高樓,幾顆射燈就讓聖堂亮起來。悄悄進內,這所高約23.7米的教堂,感覺莊嚴,很難想像在能容納1,000人的會堂上,從前講道者要爬上教堂中央大石柱的講道壇上大聲疾呼。雖然威靈頓街舊教堂經已拆卸,但除了福傳小堂外,其他小堂所使用的祭台,都是由威靈頓街舊教堂搬過來。來這裏參與聚會的菲律賓人都很安靜,跟在聖約瑟堂的高呼跳躍很不同。而告解室外長80多米的長廊,就是教徒們專心默想的苦路。不過,不要亂進亮燈的告解室,因為神父都在內裏等待懺悔的人,在旁觀察一會,主日彌撒人多的時候,「診症」時間都只是五分鐘左右。不過,在教堂內每一步都要靜悄悄,因祭壇後方祭衣房門口的地底,安放着香港天主教首位領袖若瑟神父的遺體。

地址:堅道16號

最繁忙教堂

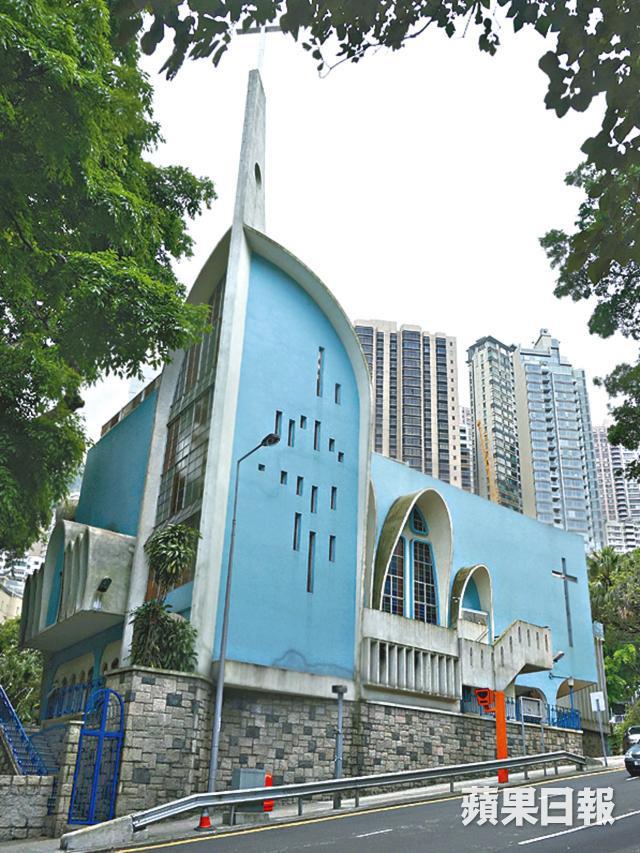

聖若瑟堂St. Joseph's Church(地圖3)

前特首曾蔭權經常於上班前到聖若瑟堂參與早禱。可惜他卸任後鮮有出現,才讓我們重新定睛於教堂本身。原來,聖若瑟堂的建成是一個奇蹟,全靠香港政府、教徒以及猶太團體籌建。可惜,聖堂於1874年被颱風摧毀,現時外貌是於1968年重建而成。要欣賞聖若瑟的建築外貌,要站在對面的美國領事館位置斜望,加點想像力,一艘淺藍色大船就會蕩入眼簾,船頭豎立十字架像旗杆,寄寓普度眾生。Stuart笑言星期天的聖若瑟堂會出現一個奇觀,一日共有十個彌撒,因菲律賓人來往不絕,是全港最繁忙的天主教堂。

地址:花園道37號

最國際化教堂

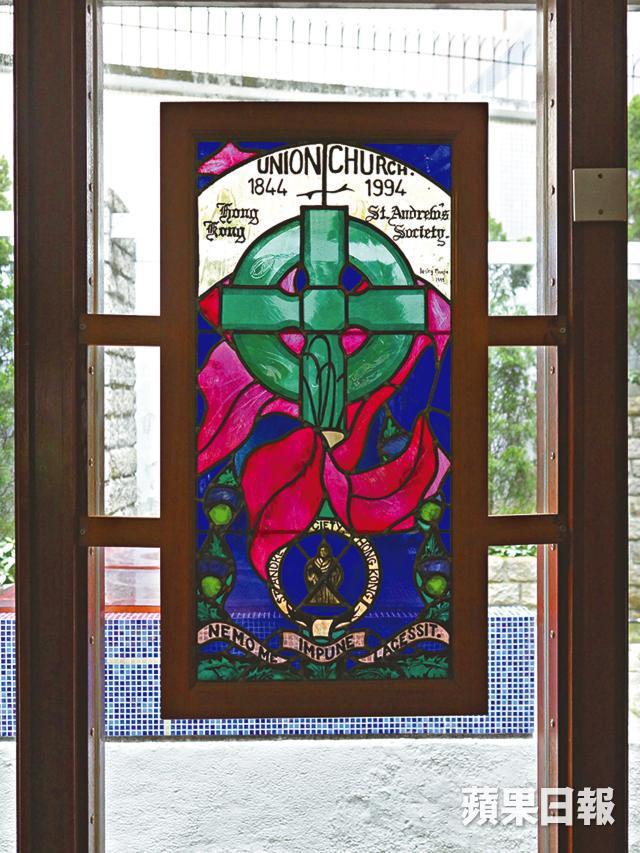

香港佑寧堂Union Church(地圖4)

甫到達香港佑寧堂會堂,人人都先在門口駐足片刻,活埋的歷史似乎已被喚醒。細讀牆上掛着創辦人的紀念詞,原來其人大有來頭。1844年,佑寧堂由英格蘭人理雅各牧師(James Legge)創立,他是倫敦傳教會傳教士,更是香港教會辦學的先驅者。他統整香港中等教育制度,創立第一間政府資助的學校「中央書院」,即現時的皇仁書院。1840年,他接任英華書院校長一職,更帶同英華神學院的學生到英國,被英國維多利亞女皇接見。他成立佑寧堂,旨在聯系不同教派的信徒合一。1856年英華書院停辦,華人信徒改往傳教士的住所舉行聚會。1870年,香港華人信徒日漸增多,借用佑寧堂位於大石柱的新堂,上午舉行英軍及西方商人的聚會,華人信徒則於下午參與崇拜。1997年後,佑寧堂漸漸廣納不同國籍的信徒,成為一大特色。

地址:堅尼地道22號A

中環第一間華人教堂

聖保羅堂St. Paul's Church(地圖5)

即使不認識聖經人物保羅,但香港人對「聖保羅」這個名字絕不會陌生。聖公會第一間在港設立的中學,就是聖保羅書院,新堂下層為課室,上層為禮堂。其創辦人史超域牧師(Arthur Dudley Stewart)更是香港殖民地第一位牧師。有鑒於二十世紀初華人信徒日增,位於薄扶林道的聖士提反堂距離中環華人社區甚遠,當時聖公會正猶疑於專注內地還是香港傳教工作,史超域牧師於1911年武昌起義後18日,與另外三人創立聖保羅堂,成為中環第一間華人教堂。聖保羅堂一直注重女性機會平等,史超域牧師的妹妹為讓清貧教友的女兒能接受教育,成立聖保羅女書院(現為聖保羅男女中學),更是全港第一間規定學生穿校服的學校。而聖公會歷史上第一位女牧師李添嬡,亦是聖保羅堂的女教友。

地址:己連拿利76號