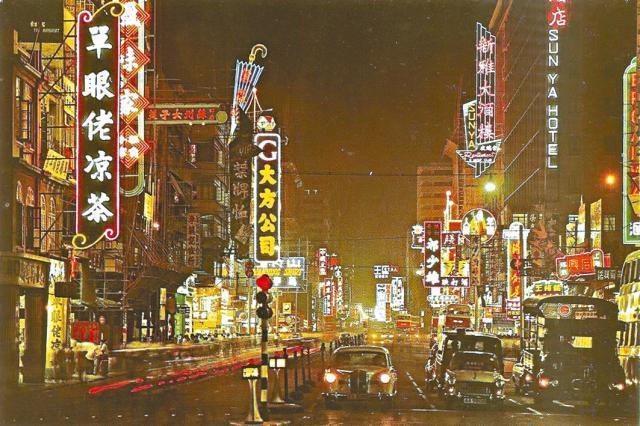

【本報訊】霓虹燈,從來是璀璨都市的象徵,由達明一派的《今夜星光燦爛》,到王家衛的《墮落天使》,層層叠叠、在半空百花齊放的霓虹招牌,是一代人的集體回憶,只是,全手製的霓虹招牌逐漸式微,加上規管招牌安全的法例通過,令明信片上的城市風景漸見褪色,見證行業半世紀興衰的老師傅劉穩最感觸:「彌敦道早今非昔比!」為留住獨一無二的港味,有本土藝術家發起在網上徵集富港味的霓虹照片,又搞另類巴士團,夜遊油尖旺,教新一代欣賞霓虹之城的餘暉!

記者:呂麗嬋

「咩威水史吖,辛酸史就有!」75歲的劉穩說。1953年創立的南華霓虹廠,位於葵涌一座工業大廈,平日閒人免進的千呎工場,只剩兩個師傅,工作枱上放滿粗幼不一的真空光管,火槍閃着藍色的火舌,「焊接光管要好高溫,又要抽真空貫入氣體,一定要好專心,你眼睇以為唔熱,其實有幾百度,好危險」。工作時一言不發,穩叔說因為要高度集中。

歐洲傳入 做地標兼宣傳

13歲隨父親入行,穩叔在行內輩份高,經他之手製作的霓虹招牌遍佈港九,由經典的珍寶海鮮舫龍形霓虹燈,到已清拆的大丸百貨圓形招牌,照耀不同年代,代表作是1973年建成的樂聲牌廣告,由四千支霓虹光管砌成,不僅照亮彌敦道,還被列入健力士世界大全,「有成廿幾層樓高,全東南亞最大。」穩叔自豪的說。

揚名海外的大招牌,由造管到掛上外牆,花近半年才完成,「日日趕工,仲要請外援幫手」。那是香港最朝氣勃勃的年代,也是霓虹工業興旺的年代,「每月至少做兩三個大招牌,七、八十年代,成條彌敦道同上海街都係霓虹招牌,你睇明信片就知」。東方之珠之名,由此而來。

霓虹工業源自歐洲,五十年代傳入香港,在沒有互聯網的年代,霓虹燈招牌既是地標,也是有效的宣傳工具,英國著名攝影師Keith MacGregor,出版相片集《Neon City, Hong Kong at Night》,將鏡頭對準霓虹招牌,是「不一樣的香港夜景」,對招牌上的中國書法尤其着迷。

見證時代變遷的穩叔直言,當年入行,只因為口奔馳,「五十年代搵工好難,叔父介紹我學師,貪包三餐,喺工場瞓,嗰時個個都要學一技之長,唔係邊搵到食?」初入行月薪30元,由幫師傅買燒酒洗衫煮飯做起,「師傅見你聽教,先教你燒吓燈頭同駁管,有時自己偷吓師,用啲爛管練習,練到對手定啲嘞,先學屈管」。要將透明玻璃屈成所需形狀,要800度火力,早年的工場大部份沒安裝冷氣,又熱又焗,恍如煉鋼!

中文字難屈 夏天賞最靚

「要做到靚嘅弧形,除咗火力,仲要靠口吹,幾時停,要幾大火,憑感覺,靠經驗」。製作由維港對岸都看得見的巨型霓虹招牌,起草字樣不可或缺,「以前冇電腦,字樣人手畫,九宮格分成唔同部份,一人負責一格,完成後拼埋一齊」。不過,穩叔指,製作手掌般小的招牌,難度更高。

「管與管之間好易黐埋,計算弧度,一定要準」。此外,要屈好一個中文字,難度又比英文字高,他示範製作像手掌大細的「記」字,就要花逾一小時,反觀一個正階英文字母,15分鐘就敲定。「呢行,除咗經驗,最緊要保持平心靜氣,唔係好易將支光管屈斷」。就如修道,切忌心煩氣躁,看霓虹,原來也大有學問。

「欣賞霓虹燈飾,有季節之分,夏天比冬天璀璨,因為天冷,管入面嘅水銀聚喺一邊,睇落比較啞色」。霓虹燈是傳統工藝製作,由屈管、安裝電極,抽真空到通電,工序繁多,工匠又要因應配色,注入不同氣體,令其產生化學變化,製作出七彩繽紛的霓虹色彩。練就一身好功夫,但對於是否有人繼承衣鉢,穩叔就不表樂觀。

「時代唔同,𠵱家叫啲後生日日留喺工場,悶死都似」。早年收過徒弟都做不長,現時全港只剩約十人,「好多公司轉用LED燈,工作量同以前無得比」。穩叔仍未言休,笑說同期老師傅大都「去咗報到」,「都諗過退休,但老闆叫我留低,佢公子接手,幫吓眼都要」。上一代的手藝、情誼,今不如昔,豈止是霓虹下的城市一景?