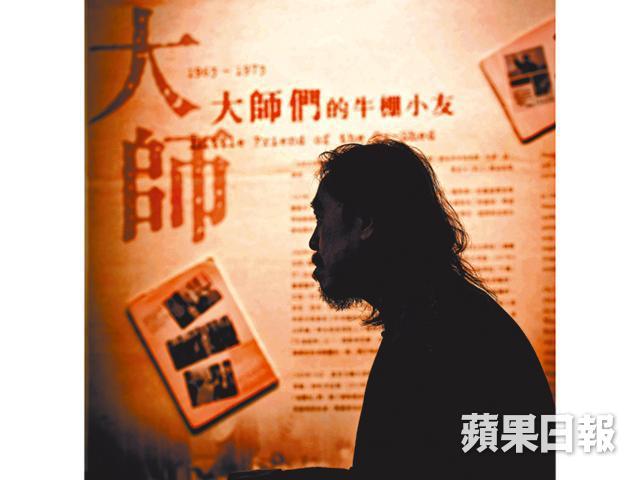

隨着香港藝術館閉館兩、三年進行擴館工程,行將六十的總館長鄧海超也將榮休,揮別多姿多采的藝術館事業。同事年初已為他舉行散水宴,正在休假的他本應在悠閒的gardening period,但他卻似是「陰魄不散」,像個行蹤飄忽的劍客,不時披着那不羈長髮和一身不同層次的紫色衣服穿梭各個展館,偶爾在館外叼着一根香煙,吞雲吐霧的陷入沉思。

流連忘返,除了要像螞蟻搬食物般把藝術館生涯累積三十七年的私人物品分批帶回家,更想帶走或許是那些年與藝術家、藝術品曾經共對的美好回憶。他自誇是少數見證香港藝術館由中環大會堂搬到尖沙嘴,復迎接擴館工程的三朝元老。

「退休最唔捨得?太多唔捨得,唔捨得呂壽琨的裝置《自在》、居廉的《百花圖卷》、石濤的《柳溪放棹圖》,睇到陳福善的《端午節》、夏爺(已故香港藝術家夏碧泉)的作品便想起與他們相處的日子;一隻明晚期的竹刻蟾蜍,都會勾起我很多美好回憶。」與藝術家的相識相知,與古物的默然神交,才是鄧海超最傳奇、可觀的一筆「退休金」。談到退休後的新一頁,他帶着感慨、不捨又躊躇滿志地說:「一直有個心願撰寫香港水墨史。」

記者:鄭天儀

攝影:黃子偉(部份圖片由受訪者提供)

任內八年,鄧海超予外界的感覺是外觀奇獨,性格卻模糊得很。他幾乎沒有接受過專訪,也不熱衷應酬,藝術館網站有介紹專家顧問成員,卻隻字不提一眾管理層。「一直都沒有,公僕嘛。」鄧海超聳聳肩,一臉滿不志在。難怪,他在香港大學畢業後一九七七年便投考藝術館,入職前曾協助警隊建「警察博物館」,是個適應體制的前朝過渡公務員,那時英女皇還是事頭婆,他在大會堂高座頂層返工,遙看未被拆卸的皇后碼頭。

我懷疑鄧海超是當藝術家不成才轉投藝術行政的。他中學開始寫書法,七十年代正式拜師何叔惠,也學過國畫和跟劉楚華短暫習過古琴。當年港大未有藝術系,他因一科「中國藝術史」選了中文系,當時藝術系主任是台灣書法家、故宮博物院前副院長莊嚴的長子莊申。「莊嚴是護送故宮首批文物到台灣的人,他兒子承繼了其研究工作,很有熱誠,感染我更愛藝術。」畢業後,他二話不說便投考藝術館,遇啟蒙老師譚志成,就是去年病逝的香港藝術館首任總館長。「譚Sir做事好認真而且每晚很夜才下班,如果俾佢發現我想走,實俾佢捉住同你傾偈,一傾你便無得走。當時梗係覺得難頂,又覺得佢煩,現在才知經驗可貴,他教曉我在專業中一絲不苟。」慢慢,藝術於他不是生存需要,更似是生理需要。

難忘收藏家割愛

「再瘋狂也不及劉作籌吧。」他開始講自己藝術館生涯經歷的幻海奇情。

劉作籌可以說視藝術如命根。鄧海超憶述,一九七九年劉氏手攜兩本畫冊乘車往港島籌備出版,不幸於紅隧九龍入口遇上嚴重車禍。「他被拋出車外,在生死一瞬間竟只顧拚死緊抱着兩套珍愛的畫冊,其中一套是王翬,另一套是惲壽平的《山水花卉冊》。」一九九二年,劉作籌慷慨地把個人珍藏捐贈藝術館,成就了著名的「虛白齋中國書畫館」。

他又記得石灣陶器收藏的重要捐贈者胡錦超為人謙虛,他在灣仔開餅舖,一九八六年把二百三十七件藏品捐給藝術館。「他捐贈的不乏明、清至二十世紀石灣名家如陳渭岩、黃古珍、潘玉書等作品,有神佛雕塑、歷史人物和小說人物塑像。」

文人周士心二〇〇九年捐贈了三十二件嶺南派重要藏品予藝術館,包括多套大型聯屏水墨畫。「他特意和太太來港做展覽,過幾天周太便離世,彷彿是看過展覽後才捨得走。」鄧海超憶述終生單身的葉義醫生,一九八五年將二百零四件清代竹刻筆筒、香筒、臂擱及圓雕竹器等割愛。「葉醫生家住沙田,當時我要策劃一個大型竹刻的展覽,這是以往藝術館很少觸及的展覽,挑戰很大。我跟着譚館長與葉醫生一起通宵挑選展品,雕工精緻的圓雕器物,有各種蔬果、動物甚至人物雕塑栩栩如生,那些編竹漆盒和單色釉瓷瓶美得很,當中我們還有很深入的討論,這日子相當回味。」

藝術家的熱情最令鄧海超汗顏,印象最深刻是已故雕塑家唐景森。「好amazing,一個虛弱的身體竟然可以做到咁大和咁好的作品,他很偉大。」唐景森自小駝背,終生要用枴杖代步,自小呼吸系統有困難,晚年還天天鼻插氧氣喉管,但他從不視自己為傷殘人士,三十多年來手起刀落與木合一,透過木的紋理訴說內心。二〇〇八年的寒冬,唐景森於第三十五屆年展前突然離世,徒弟把他才割了一刀的「遺作」送去參展。鄧海超記得無數晚上與唐景森在灣仔藝術中心他的工作室偶爾碰面的寒暄。

替吳冠中籌劃最後一次展覽前,鄧海超飛到北京吳家作客,又有一番體會。「一個國際知名的畫家不是住豪宅而是蝸居,他好有自己個性,說話很直,不高興便說出來,沒有像那些圓滑的藝術家很懂得經營自己。」夏碧泉是鄧海超非常欣賞的民間藝術家,經常被他的熱情感染。可惜夏碧泉一生心願是在藝術館開個展,這願望要在他死後二〇一一年才能實現,藝術館不時被批評漠視香港藝術家。

協調商業與藝術

譚志成之後,再經歷曾柱昭和朱錦鸞兩朝,鄧海超於二〇〇六年坐正總館長,面對外人夢寐以求又隨時被批鬥的位置。

好像二〇〇九年藝術館被LV「包」起搞當代藝術展,鄧海超便被罵浪費公帑搞出個「怪胎」。對此,他看得很開,一副「橫眉冷笑千夫指」的姿態回應:「事件令我重新思考策展方向,作為專業人員也讓我很大檢討,但能引發香港人激烈的討論是好事,香港需要持兼容並開放態度。商業機構為包裝自己與美術館立場中間有落差,協調是很富挑戰性的事。」

再選一次你都不悔?「我個人不排除這類展覽,只看藝術的本質。」他指,藝術館二〇一〇年開始加強檢討自身的定位和功能。「藝術館拓館完成後M+也差不多建成,兩館的收藏策略和定位明確,彼此有協調效應。」老外來港,不時慨嘆藝術館裏看不到香港藝術,鄧海超承認這是他任內所做的不足。「盡量強化香港藝術歷史,始終香港咁耐都無香港人寫香港藝術歷史。」這促使他退休後部署撰寫水墨史。「我的畫又畫得核突,字又寫得不大好,又沒有特別收藏,退休後惟有整理一本香港水墨史。」鄧海超笑說。

紫的疑惑

鄧海超,是紫色的。由頭到腳,連Nike波鞋、背包甚至手鐲都是紫色,配上鬍子拉碴和深幽的稜角,外人說「騎呢」,他雍容自得。採訪時驚見,他辦公室都是一片紫海。「為甚麼不索性把頭髮也染紫?」我問。「有,只是甩咗色。」他孤高地回應,我詞窮。不禁問館長紫色魅力?

「紫色好過癮,代表浪漫,在東、西方傳統紫色代表royal(尊貴),正所謂『朱紫無所眩』。」笑言八十年代中期突然喜歡紫的他,忘記受了甚麼刺激。問他當總館長至今最大挑戰是否被品評衣着?他笑着搖頭答:「最難是如何維持美術館的展覽和收藏方向,同處理藝術家關係。」鄧海超自己不也似半個藝術家?尤其是當某同事看到他的專訪照片時,竟誤認是日本音樂巨匠坂本龍一。

「佢好有型啊!」同事說。

「……」