韋藹德懷念從前抽煙的日子,常常讓來家裏抽煙的客人到他的書房裏去,「讓我聞聞味道!」問起過往驚險且浪漫的三十餘年,他手一揮,毫不猶豫道:「全都是浪費。我最後悔的有兩件事,一是讀了牛津的英國文學系,二是去了當記者。」那麼甚麼叫正確的人生呢?「我看過最美的東西——日出的第一道光、落日的餘暉、沙灘上游走的小蛇、追着影子的狗……這些都比較重要。可惜我沒有太多時間放在這些地方。」

韋藹德 (Adam Williams)

小說家、商人、旅行探險家。1953年生於香港,現任英國怡和洋行中國有限公司首席代表,曾為中英商會會長,獲頒發大英帝國騎士勳章(OBE)。已出版的小說包括:《The Emperor's Bones》(乾隆的骨頭)等中國三部曲。以西班牙內戰為背景的《煉金術士之書》,被譯成世界上15種主要語言出版。

韋藹德作為一個地道英國人,卻總是寫中國人,看起來一切與他不那麼相干的人,且把這些人物放諸在歷史的迷霧與交錯中,借他們的愛恨情仇,描述人與時代的故事。「你個老外為甚麼總寫中國人?」常有人這樣問他。在他的名作中國三部曲:《The Emperor's Bones》(乾隆的骨頭)、《The Palace of Heavenly Pleasure》(天樂院)和《The Dragon's Tail》(龍之尾)中,從十九世紀滿清政府下的傳教士、醫生、間諜,寫到軍閥割據、布爾什維克進中國和國共戰爭,接着寫毛澤東時代的冷戰、土改和文革,終結點則在一九八九年的六四事件。他寫那些富於幻想精神和十足野心的外國人與中國人,他們在大時代之下的抉擇,他們如何愛,如何恨,異鄉人與本土人是如何跟熱愛的土地糾纏。

「整個二十世紀是甚麼人的世紀?我認為是中國人的世紀。並且,為甚麼英國人不能寫中國的故事呢?在我的眼裏只有人。」

韋藹德在香港出生,他與中國已有着命中注定的關係。1903年,他的外祖母凱薩琳在天津出生,從此他家族裏的三代人都在中國出生。他有着火燄色頭髮的外祖母是《The Emperor's Bones》女主角凱薩琳的原型,代替他重溫了對外祖母青春時代的想像。那女孩美麗多情又果敢,像小說《飄》裏的亂世佳人,她投身於異鄉的革命中,將自己放逐到東方的土地上。

他透過這樣長篇的書寫試圖摩娑他家族與中國的關聯,他們四代人,每一代都經歷着中國的變革,每一代人在這裏都有希冀和失落。

想像平行世界另一邊

韋藹德對香港的最初記憶是隨父親出海,他有時爬上桅杆,有時躍入海面,他總記得那船上是衣香鬢影觥籌交錯,他遠遠地望向海岸的樓宇。島,是陌生的亦是熟悉的。

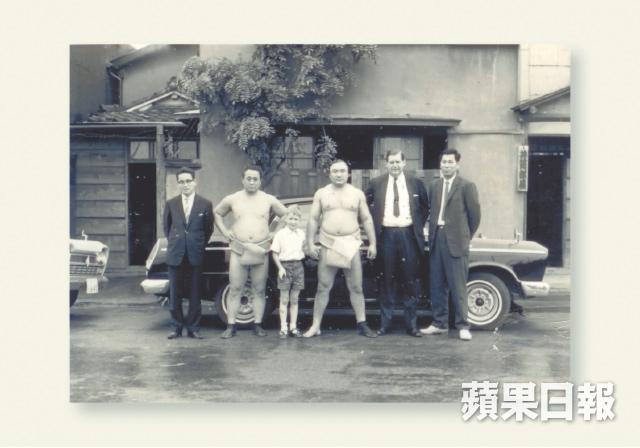

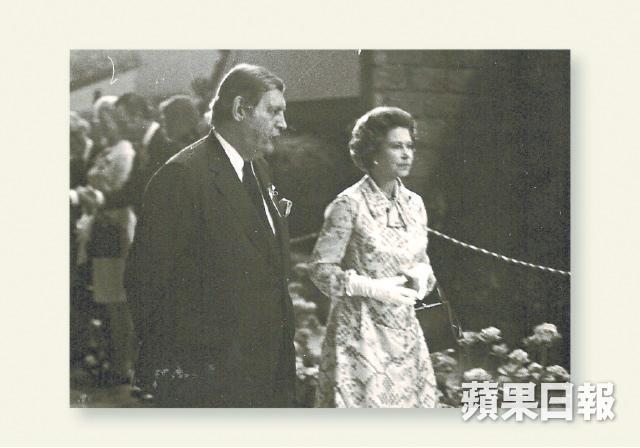

他是典型的富家子弟,父親是遠東貿易公司的代表,也曾擔任香港賽馬會主席,整個家族與英國皇室有着千絲萬縷的關係。他是英國人,但目光所及又是與他看似毫不相關的中國人。

他也曾隨父親到過日本生活,亞洲文化滲透在他最初的記憶裏,世間萬物總與神靈相關,比如太陽和月亮同時出現時,意味着猴子和狐狸正在結婚。小時他相信這個,所以把很多事物都幻象化了。

但那些生活好像總是與海那邊的中國大陸無關。他少年時曾跟夥伴一起去到邊境看對面人頭湧動的紅衞兵,他們好像與自己生活在兩個並列的平行世界裏,他們想影響這邊的土地。他看到人如何偷渡,筋疲力盡後死在海裏。1968年,和其他時髦的學生一樣,他也買了一本毛澤東語錄翻翻看。

他並沒有逼切地想要理解這邊的大陸,而是像他家族裏所有人一樣,先是回到英國接受教育。在牛津大學文學系中學習,讀通了所有偉大的文學之後,他認為是一種傷害:「那我還怎麼寫?」和所有有教養家庭的子弟一樣,他在大學裏也過着清貧的生活,教書的薪水低且勞累,他用賺來的錢去周遊世界。那時他最感興趣的是南美洲,和朋友們一起走遍了那裏的土地,他也曾在威尼斯的商船上當水手。

他沒有存夠去撒哈拉沙漠的錢,呆在倫敦無所事事時,父親寄來一張機票,讓他重新回到香港接受中文教育。他當時寫稿能有每個月四千元的收入,三千五用來付房租,其餘的五百,書和電影佔了全部開支。「年輕時還能想要甚麼?又窮又快樂,酒、性、電影和音樂,就夠了。」

1976年韋藹德去了台灣,為電影公司繙譯字幕,為《南華早報》擔任記者,交了台灣女朋友,日子仍然是窮歡樂。在台北居住三年後,他決定帶着新婚的台灣妻子回到倫敦,「只是為了讓她知道英國是甚麼樣子。」他們特意從北京和廣州轉機,好讓他看清大陸到底是甚麼模樣。那是1979年,所見之處一片荒涼。一到英國,他父親在商界的朋友紛紛為他提供工作,他卻覺得:那樣的工作蠢死了!雖是世代金融家族裏的長子,韋藹德嚮往的生活仍是冒險與寫作。他自己找了份油油漆的工作,幾天後就被炒掉了。

寫作中認清真我

不能逃脫的宿命是他仍踏入了商界,1985年以英國航空電子公司代表的身份到了中國,在上海住了兩年後,搬進了北京的長城飯店。他所拿的英國年薪使他在當時的中國一步登上巨富的階層,他在這個窮國家裏享受到最好的一切。「可是誰知道二十年後中國會是這個樣子?」他本打算只住兩年,以使能像個真正的作家一樣,用旁觀者的身份觀察這個國家的生活。這個英國人,他一生的至愛與回憶都將存留於此。

直到做了英國怡和公司的首席代表,他仍然認為能讓他辨別人心的事情就是寫作。「只有當作家的時候才是真我,只有寫作時我會覺得自己是個神。」

「我也很奇怪為甚麼我賺那麼多錢,我不是一個有野心的人,而是個笨人,並且對財富毫無慾望。但如果時光倒流,我能帶着現在的智慧回去,我仍會在年輕的時候賺最多的錢。富有能讓你更自由。然後,就是冒險和寫作。」

1995年他騎着駱駝穿越新彊塔克拉瑪干沙漠;1999年開車穿越了阿富汗境內的興都庫什山脈;2000年駕着老爺車用40天從倫敦到北京。1997年他啟筆寫以西班牙內戰為背景的《煉金術士之書》,往後十年裏完成中國三部曲。

母親賦予的自由

為甚麼要寫作?這是所有作家的終極問題。韋藹德的答案是:寫作讓他明白,不管人在世上做了多麼可怕的事情,也必須厚待人,必須接受人。

他用細膩的筆觸在《The Emperor's Bones》裏着力刻劃一個美麗果敢的女性,該人物與他母親的形象相似。「原型是外祖母,但我知道我的主人公身上有太多我母親的影子。」他記得小時候當他闖禍而僕人向他母親告狀時,她那淡然的臉:「所以呢?你想讓我怎樣呢?」

「她給我最寶貴的就是自由。」而母親的傷感柔弱也給他對女性的最初印象,「她那麼美,但企圖自殺幾次。別人不明白她為甚麼那麼富有還要想自殺,但是我知道,因為她這一生無法證明自己是誰。」所以韋藹德這一生對女性都有着敬意,「她們遠比我們聰明。」

他在英國出版了第一本長篇後,在一個英國記者的家庭聚會上,認識了一位身材嬌小而有明亮眼睛的中國女人,「我一直在嘗試教她怎樣寫作和找出版社,怎樣當個正牌作家,她耐心地聽了幾個小時後,笑着離開了。」

後來他知道她是虹影,一個得過意大利羅馬文學獎,在二十五個國家出版過三十部作品的小說家。他先是羞愧,然後暗自讚嘆她的聰明和體諒。

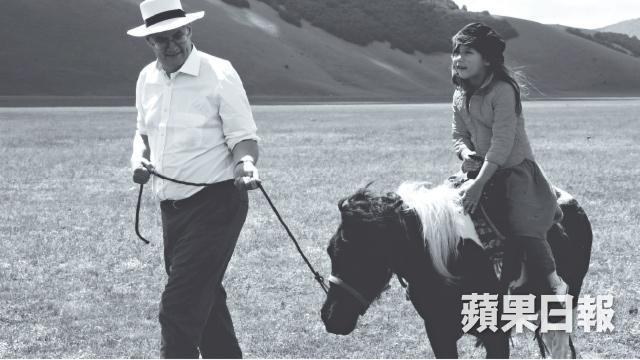

過了許久,他們又在意大利重逢,一場有驚無險的車禍後,他們決定用下半生彼此相愛。2007年他們的女兒瑟柏出世,虹影正式從倫敦回北京生活。他們在北京寓所舉辦美食與文學沙龍,每個假期他們去周遊世界,成就了兩個志趣相投的人以後的文學之旅與探險。

「你問我是個怎樣的作家嗎?我不那麼成功。因為我的書現在已買不到了。我可能是二流作家的第一排。」韋藹德學毛姆的口吻說。

韋藹德名作三部曲

Profile:

編劇、作家、北京滿族人,十年來致力於推介中國當代藝術、詩歌、音樂、獨立電影,訪問超過五百名各藝術領域代表人物。