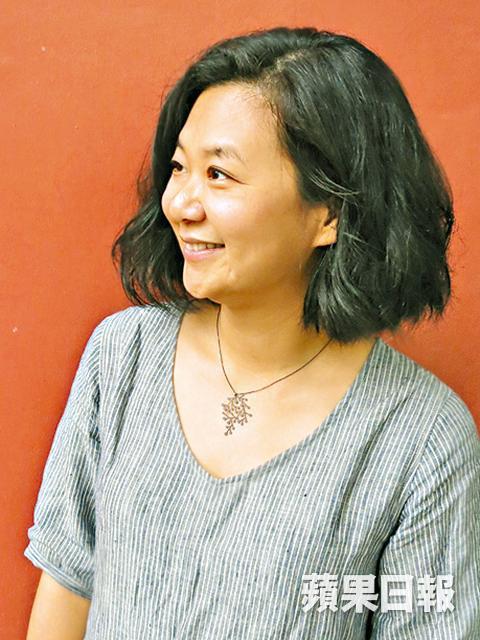

杏容婆婆笑得好甜,還伸出「V」字手勢,這是她準備放在喪禮的遺照。「你滿唔滿意啊?」社工問;她笑着大大聲答:「好靚!」投影機再放出一張張「車頭相」,大家手指指笑得左搖右擺。他們都是智障的長者,年齡全部五十歲以上,年紀最大的伯伯七十四歲。

香港的智障人士平均壽命延長了,面對着家人逝世,自己也漸漸變老。東華三院賽馬會復康中心社工鄭思允感受很深:「有些人以為智障人士不懂生死,其實他們也一樣會不開心。」她很記得有位智障院友四十多歲,爸爸過身已兩年,他還不斷哭鬧,有些職員以為他只是「扭計」。

鄭思允耐心地跟他談了很久,才明白他的痛苦──爸爸自細湊大他,他不能走路,爸爸就揹着他走,雖然他住在院舍,但每個星期都可以跟爸爸回家。後來爸爸病了,他未能到醫院探望,卻突然要到火葬場送別父親。他是獨生子,要按掣送爸爸的遺體火化。

「爸爸無咗啦!爸爸被火燒咗啦!」他不斷重複,因為這畫面不斷在腦海浮現。「你覺得爸爸去了哪裏?」鄭思允解釋,不同人相信人死後會去了不同的地方,他們還是有盼望的。那位院友最後選擇相信:「爸爸上咗天堂。」

豁然看生死

喪親的哀傷情緒可以很長,專業輔導員建議過了一年半仍然沒法正常生活,就要見輔導。換言之,傷心一年半載並不罕見,適逢親人的生日死忌、大時大節更不容易。可是連常人也難以排解的情緒,智障人士可以怎樣?

「如果我們不教,他們只會吸收電視機上的『死亡畫面』,會更不明白呢!」鄭思允說情緒並不可怕,重要是事前做足心理準備,預先做好教育工作:「他們很單純,反應直接,只要其他家人和職員疼愛一點,他們也就不會太傷感。」她為復康中心裏的十位智障長者,設計了一個生死教育的工作坊。去年六月,長者們開始回憶人生,由童年喜歡的明星,談到庇護工場等的工作,慢慢地,有關「死亡」的概念開始出現。

鄭思允用中心編製的繪本《小英的故事》說故事:「小英媽媽去醫院,所有病都會好嗎?」、「媽媽死了,小英會怎樣?」大家很踴躍地回答,還以為一談生死,氣氛就會好沉重。但大家坦白地說出想法,就像平時談生活上的事情,其實,死亡也是生活的一部份。

做戲跳出死亡恐懼

大家還一起做了一場「去醫院」的戲。職員扮病人,大家輪流出來探病。一個婆婆很開心地說:「我叫姑丈帶你飲茶,叫姑丈送好立克畀你吖!」另一個婆婆不懂說話,走上前錫了職員一啖,好溫柔!

「現在的家屬也許會讓智障人士去喪禮,可是一般都不會讓他們去醫院。然而讓智障人士去探病,他們跟家人連繫更緊密,可以一起面對。」鄭思允透過角色扮演,教大家在醫院探病時,可以為病人送上心意卡和幫忙用毛巾抹臉;並且明白,不是所有病,都會好起來。

工作坊持續進行到今年三月,鄭思允帶大家去鑽石山火葬場,選不同款式的棺材,還有職員替大家拍照。其間,大家把已逝世家人的名字一一寫下。有位伯伯寫了爸爸、媽媽、阿叔;有位婆婆寫下妹妹。然後大家一起吹起肥皂泡,把思念送給天上的親人。

即使愛的人離開世界,可是永遠活在我們心中。

Profile:陳曉蕾

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。