「爺爺,人家逃難時連車票也買不到,人人都狂抓牢門頂,你豈能如此霸道,攜着二十個皮篋佔着位置呢?」小時候,黃丹蓉對爺爺黃堯的說話和事情總是不明所以,「祖母經常拿祖父坐牢的事來說笑。」丹蓉憶述。一個書畫家竟然犯錯要坐牢,笑點在哪?丹蓉帶着滿腹疑團成長,直至一九八八年祖母去世,一家人回到兩老家,翻開並點算爺爺的畫作﹐才知爺爺是一位政治漫畫家的代表人物,其筆下的「牛鼻子」漫畫人物,不只是爺爺的自畫像,更是抗日期間,那些為國捐軀的民間英雄。

記者:陳芷慧

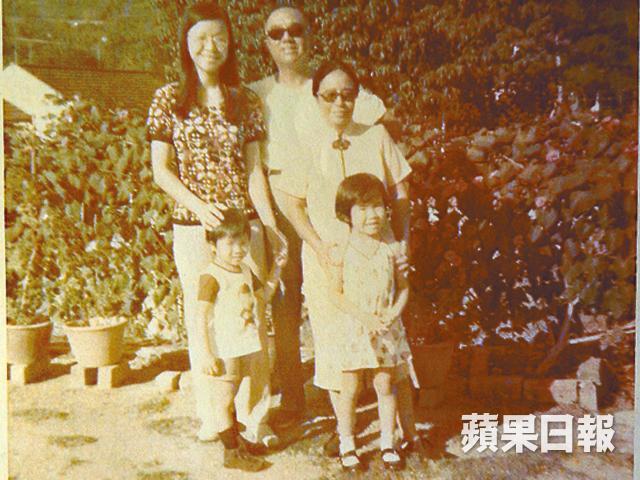

攝影:林栢鈞、楊錦文

「原來那二十個皮篋裏裝的是少年們繪畫的牛鼻子,送贈每個路經的城市,藉其宣揚抗日訊息。又原來他被補,是因為一幅在西安事變前講述國共聯手抗日的漫畫。」點算一幅又一幅的畫作,七十後的黃丹蓉決定放棄高薪厚職,四出尋訪爺爺的好友和遺作,以有限的中文研讀爺爺的詩畫,兩爺孫重新開啟對話。爺爺黃堯那時已在馬來西亞隱居,他筆下的都只是東南亞的山水,偶爾還會看到他在書寫陶淵明的詩。丹蓉當然見過牛鼻子,圓臉、圓鼻、圓耳朵,一眼便認出是爺爺的自畫像,「漫畫裏經常出現的頑皮男孩,就是我爸爸。」丹蓉說。然而,丹蓉比爸爸對牛鼻子和爺爺的往事更感興趣,總是氣惱父親不清楚爺爺的事。每天爺爺就畫好一大堆牛鼻子讓丹蓉填色。總言之,每個下午爺爺便會在床上讀着《唐詩三百首》,她會小睡片刻,醒來的時候,爺爺都在書房裏揮筆畫畫,「我以為天下間的爺爺都是畫畫為生。」

西安事變 身陷囹圄

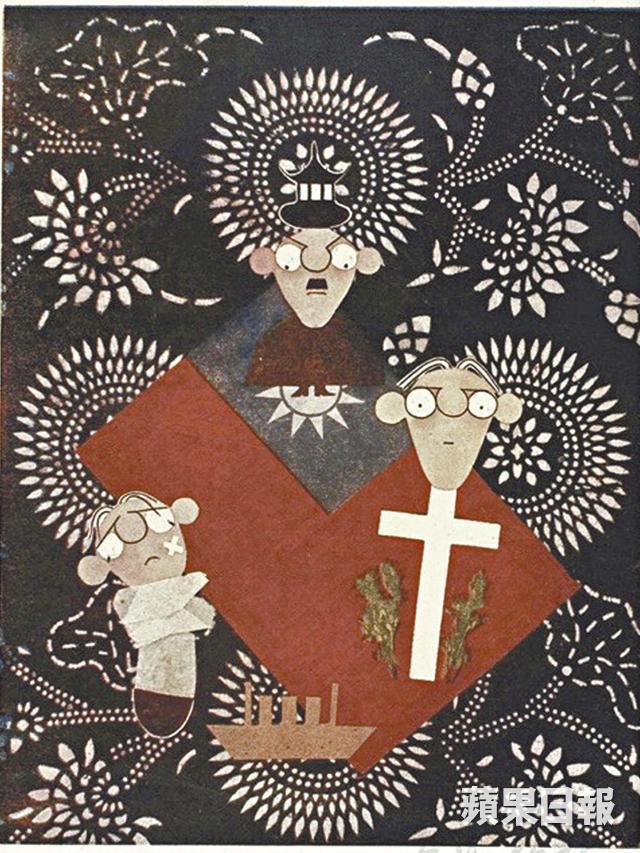

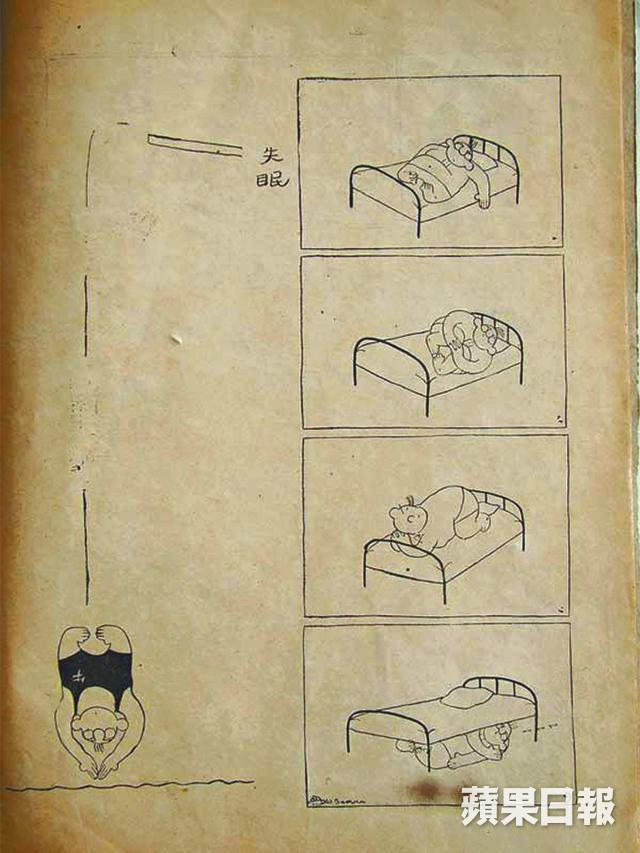

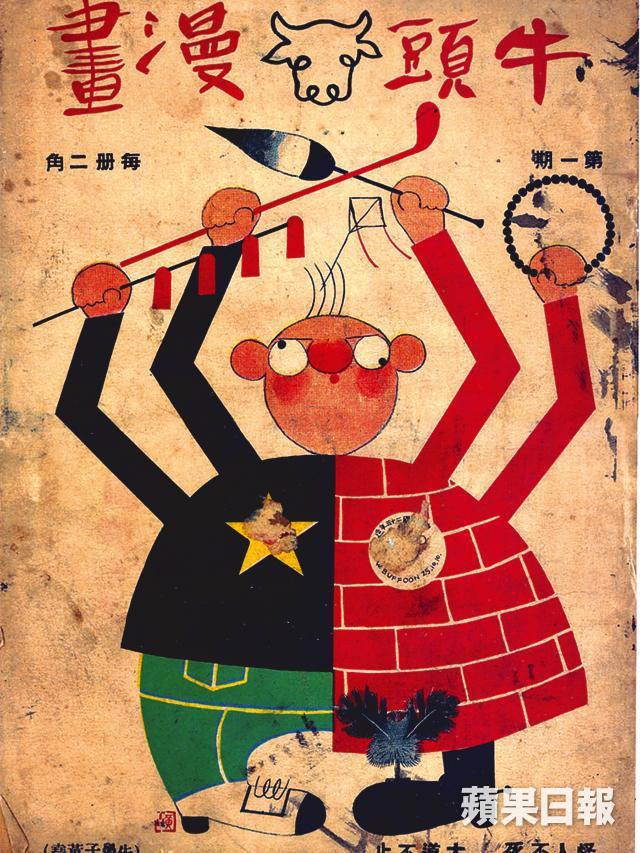

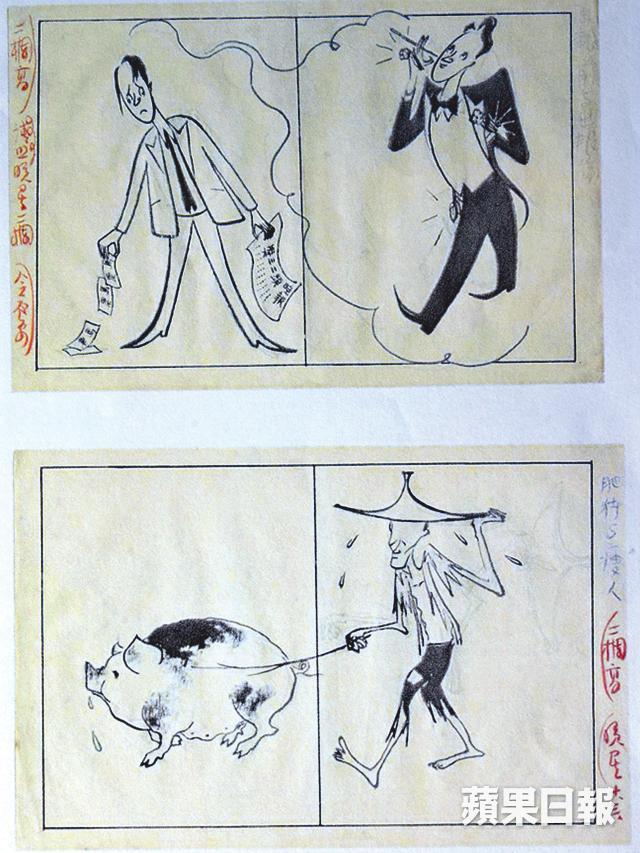

「我們看到的牛鼻子,經已是一位胖大叔,就連嫲嫲也沒看過三十至四十年代的牛鼻子。」黃丹蓉說,「原本我們家對爺爺離開內地前的經歷了解不多。直至一九九九年,發現了他於一九三四至三七年間在上海出版的八冊漫畫書,才驚訝原來早期作品中的牛鼻子還是一個小伙子。」當下,彌補了他們對黃堯早期經歷的空白。一九三三年,十六歲的黃堯在上海最大報社之一的《上海新聞報》從事專欄和時評的編輯工作,一年後開始創作漫畫。牛鼻子無論外形、為人處世的態度、還有幽默感,都具有鮮明的中國特色,希望能打破列強口中「東亞病夫」的形象,如牛鼻子在《假使集》中變成孫悟空,就表現出中國人勇敢的一面。就這樣,牛鼻子成為一位不斷在報章上揭露日寇侵略罪行的人民英雄。一九三七年四月,黃堯號召少年兒童創作大家心目中的牛鼻子,分享他們的夢想。不出三個月,他便收到了二千多件作品,並創辦《牛頭漫畫》雜誌,專門刊登他們的牛鼻子作品,「原來牛鼻子設計簡單是有這樣的考慮。爺爺很疼愛小朋友,他希望戰亂中的青年不要失去夢想。」黃丹蓉說,「他跟從國民黨多年,經常鼓勵青年人加入軍隊抗日。」

牛鼻子是一位仗義執言的勇敢紳士,「在我眼中,爺爺是一位敢作敢言的人。」黃丹蓉說。傳言中黃堯是因為政治迫害而逃離上海,「事實上,爺爺卻在上海淪陷當天才忍痛逃難。」在軍閥割據年代,當一位政治漫畫家注定會惹上麻煩,爺爺幾次坐牢的經驗,後來都成為黃家茶餘飯後的笑話。其中一件事是黃丹蓉翻查資料後才知道:「他畫過一幅漫畫,講述國共兩黨應該合作抗日,不久發生西安事變,國民黨內訌,蔣介石被黨內扣押與共產黨聯同抗日。結果,爺爺被捕問話:『你是否預早知道蔣介石會被扣押的事?』」丹蓉祖母的父親同樣是一位軍人,以前害怕寫信給父親,說自己嫁了一位畫家,當然,她知道自己嫁了一位英雄。

黃堯曾在文中憶述:「貴陽農場中躲警報,又倉皇北走瀘洲避難,所以厭倦戰爭生活,遂生桴浮海之心,遠渡南洋,一直在海外,四十年而迄今仍茫茫不知所知?」因上海貪腐猖獗,黃家轉往河內。可惜戰爭爆發,著作都沒有了,一家人再次逃亡。

馬拉避世 自比陶淵明

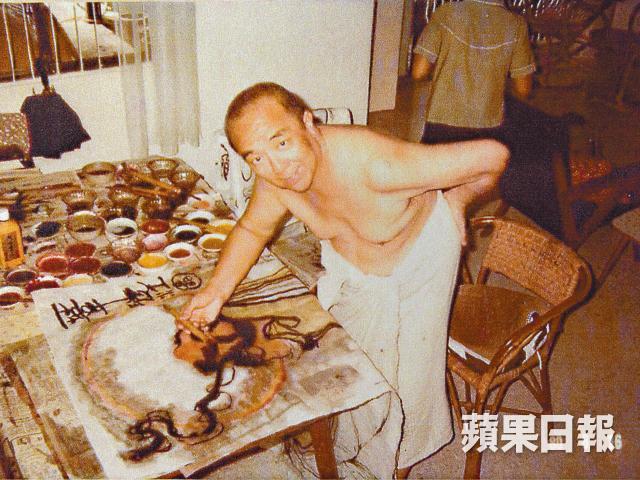

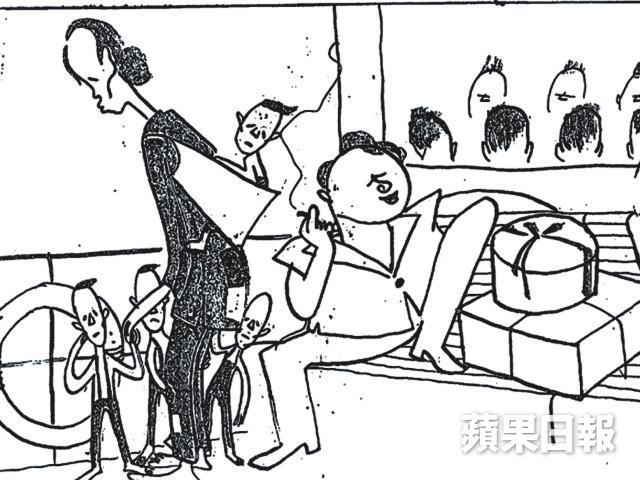

輾轉間黃堯一家於一九四七年來香港,出版《矛盾集》、《香港牛鼻子》,反映殖民地貧富懸殊的矛盾,多關注香港社會問題。然後,一九五一年,南北韓冷戰時期,黃堯厭倦戰爭,離開香港,在泰國居住五年,又再定居於馬來西亞,「八一年及八三年他兩次中風,筆觸不再穩健,畫不了人像,畫山水畫較好。」意思是他晚年不關心政治嗎?「怎會?文革時期雖然對爺爺沒有影響,但他每天都心急如焚,擔心內地好友。」她指着黃堯一幅文字畫解說,爺爺多以陶淵明、王安石等因為在政壇鬱鬱不得志而歸隱田園的詩作聊以自況,既心繫家國,又嚮往太平的生活,「可惜中國八十年代才開放,那時他經已不能再舟車勞頓回國,是他一生的遺憾。」

黃堯一九八七年去世,丹蓉當時只十七歲。爺爺當然捨不得將戰火的殘酷,影響丹蓉的天真爛漫。他把一切情懷藏在字畫裏,卻被孫兒翻倒出來。幸好丹蓉母親是一位數學家,輕易地將其點算分類。弟弟天生色盲,對藝術亦不感興趣,尋找爺爺之謎就是丹蓉的責任,開始十多年來的長征:「我又找曾替他出版漫畫的山東畫報,找到他早期畫作;尋遍他踏足過的地方,才知他四海之內皆兄弟,原來趙少昂是他的鄰居,他們告訴我爺爺是一位俠義的人。」基金會成員每到一個地方,多會到圖書館翻查黃堯資料,從不同學術方向研究。丹蓉還跟我說:「我們還未研究祖父與四人幫等的關係,也許是將來研究方向。」對她來說,回憶,不是淡淡的痛,而像浪花,因為小時候在爺爺身旁磨墨的吱吱聲、那墨水的香氣隨時又會飄出來。

黃堯 畫作人生

1.

1933年,16歲的黃堯在上海最大報社之一的《上海新聞報》從事專欄和時評的編輯工作,一年後開始創作漫畫。

2.

1935年創作 《牛鼻子漫畫》。

3.

1937年,黃堯創辦《牛頭漫畫》雜誌,專門刊登少年們繪畫的牛鼻子作品。

4.

同年8月,「八一三事變」後翌日,黃堯與漫畫家們組織上海漫畫界救亡協會,並創辦《救亡漫畫》五日刊,旨在激發人民的愛國熱情。

5.

1937年離開上海後,從寧波、南京,輾轉間到達重慶,1938年出版《漫畫重慶》,不忘呼籲民眾奮勇抗敵。

6.

1938年3月,他出版了《民族的吼聲》,提及上海租界當局對人民、文藝界的壓制。

7.

1945年到了昆明、越南。

8.

1947年至51年居港期間創作《矛盾集》以及《香港牛鼻子》,諷刺殖民地貧富懸殊。

9.

1951年離開香港到了泰國定居五年。56年定居馬來西亞,後來從事教育工作,研究古漢學,並遊走各地,編撰《馬星華人志》。

10.

1973年踏入繪畫創作時期。

11.

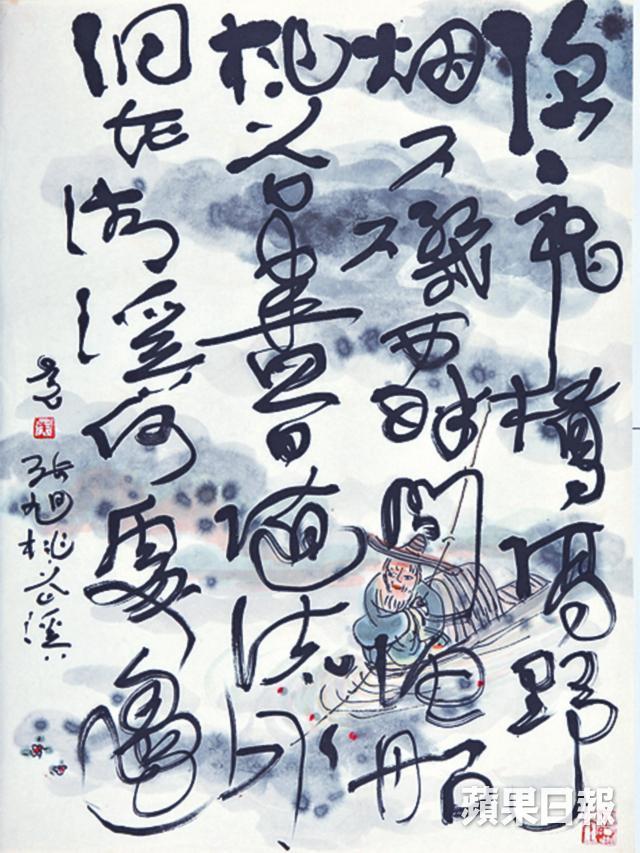

晚年多繪畫東南亞山水畫、文字畫、抽象畫。

12.

《桃花溪》,文字與畫結合是黃堯畫作一大特色。

13.

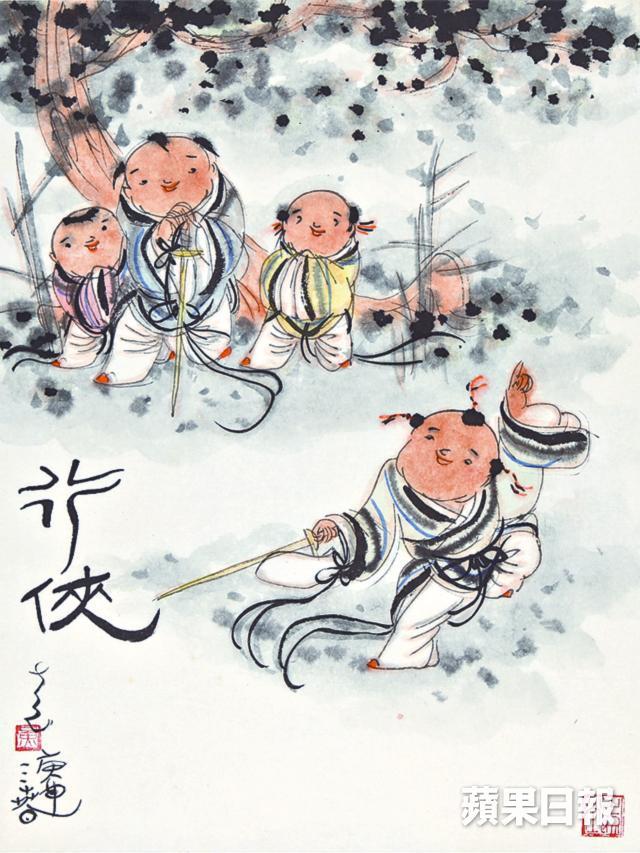

《行俠》,晚年他多畫兒童畫,故意採用「倒書」法題字,令字形滿有童真。

14.

1987年去世,終年70歲。

中國政治漫畫之路

一九○○年代 描繪國家形勢

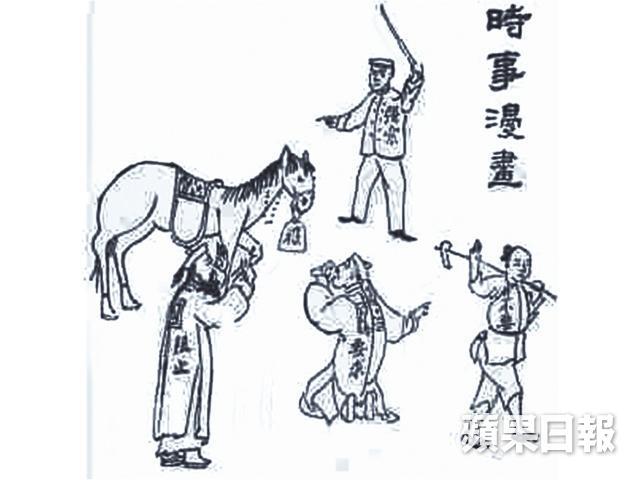

一九○四年,上海《警鐘日報》發表的漫畫被冠以「時事漫畫」的名稱。主要描繪國家形勢危機、俄兵的野蠻暴力與中國人民的悲況。

一九一○年代 革命漫畫

五四運動暴發,漫畫緊密配合着革命運動。

一九二○年代 抨擊帝國主義

二十年代政治漫畫成為政治抨擊主要工具,主要對帝國列強、封建軍閥進行諷刺和抨擊,為三十年代漫畫奠定基礎。

一九三○年代 抗日漫畫

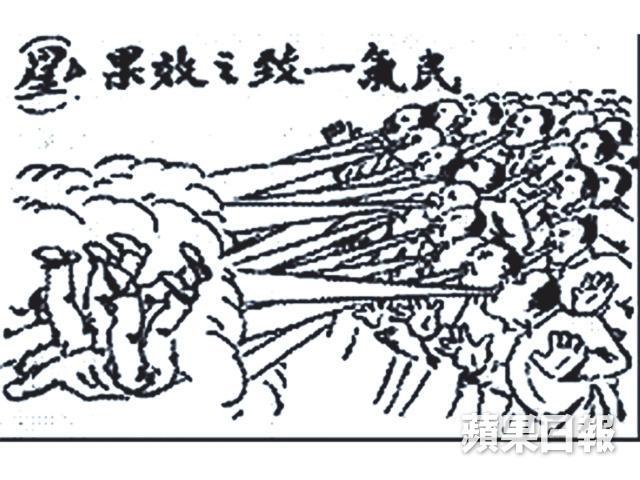

日本侵華,踏入八年抗戰時期,愛國漫畫紛紛湧現。一九三五年,黃堯和其他漫畫家,如葉淺予、黃苗子、丁聰、張樂平等人積極開展中國漫畫運動,以抗日救國為旗幟。抗戰後資源受制,他們以木刻印刷。

一九四○年代 解放戰爭漫畫

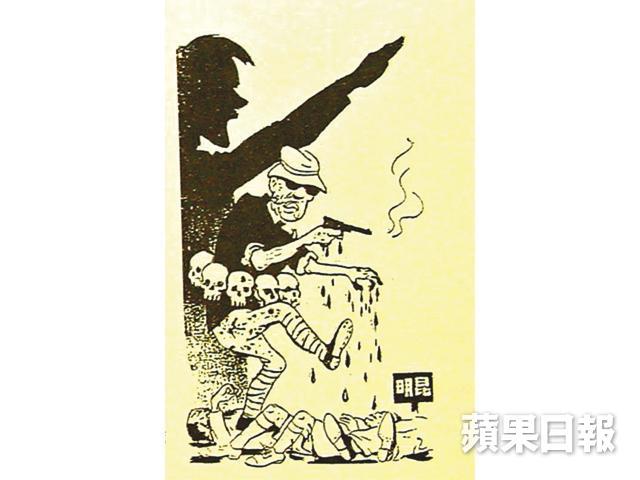

八年抗戰後,開始三年內戰,解放區與國民政府地區漫畫各具特色。如華君武、蔡若虹等書寫解放戰爭的漫畫;國民政府地區,群眾更組織漫畫示威遊行。一九四七年,沈同衡主持的漫畫工學團,聚集一批學生以漫畫抗戰其後被捕。

一九五○至七十年代 諷刺社會矛盾

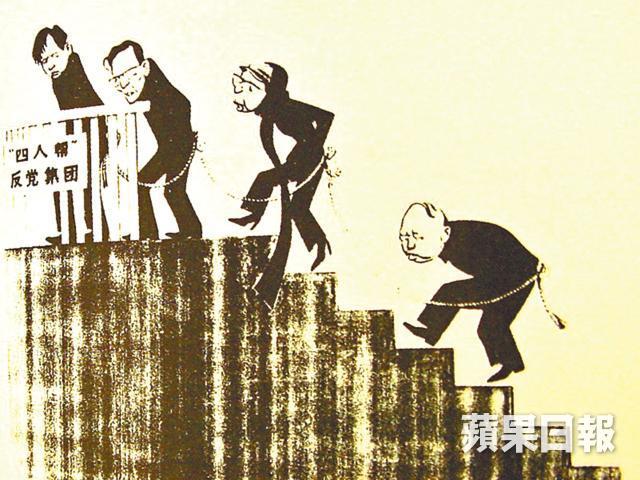

新中國成立初期,人人歡欣鼓舞,但除了歌頌類漫畫的蓬勃發展外,反映人民內部矛盾的漫畫也迅速興起。及後長達十年的文化大革命,漫畫創作無法開展。一九七六年後,在「粉碎四人幫」的鬥爭中,漫畫發揮了重要角色。

一輯漫畫 掀環球風波

嬉笑怒罵的漫畫,一個不小心觸碰敏感議題,會掀起外交風波和示威浪潮。2005年9月丹麥《日爾蘭郵報》(Jyllands Posten)刊登十二幅以伊斯蘭教先知穆罕默德為主角的「炸彈頭」系列諷刺漫畫,回教世界指摘漫畫褻瀆先知,其後挪威、法國、西班牙及德國等歐洲國家報章,以捍衞新聞和言論自由為理由,重刊該輯漫畫,當中法國《法蘭西晚報》最不識趣,翌年2月1日以「沒有宗教教條能向民主世俗的社會施壓」為由,重刊漫畫之餘,封面還大字標題「對,我們有權畫神的諷刺漫畫」,令伊斯蘭教徒怒火升級,多個中東國家先後爆發激烈示威,部份組織更揚言會發動恐怖襲擊報復。

怒潮之後由中東席捲香港,三千多名伊斯蘭教徒由尖沙嘴清真寺遊行至油麻地聯合國難民公署辦事處表達對歐洲報章的憤怒情緒。參與遊行的伊斯蘭教徒,包括巴基斯坦、印度、印尼和斯里蘭卡等不同國籍人士,示威的橫額標語亦分別以中文、英文及阿拉伯文寫成。「沒有雙重標準、我們要公義!」及「勿濫用言論自由!」等,最後就算《法蘭西晚報》炒了總編,還不能平息事件。