2009年金馬獎最佳紀錄片《音樂人生》,追蹤鋼琴神童黃家正自11歲獲邀以獨奏家身份,遠赴捷克灌錄唱片以後六年的成長歷程。片中,記錄了他不屑地訓斥為他伴奏的捷克樂團「慢咗」,真實地展示了他17歲時,當拔萃男書院弦樂團指揮,對同學高呼:「我想啟發你們,豐富你們的人生,只是你們不肯!」的畫面。電影贏盡口碑,每場入座率均逾九成。不少觀眾起初痛斥他不可一世,惟鏡頭定格他談及遭父親強迫練琴作賽而失去童真時,觀眾難免動容。

上年,他完成美國鋼琴深造課程回港,少了氣燄囂張,變得圓滑,全因學懂了尊重。今年23歲的他開辦音樂教室首執教鞭,向記者娓娓道出今天變得懂事,基於他近年在音樂中的領受和成長。

記者:許政

攝影:周旭文

(部份圖片由受訪者提供)

Profile:黃家正 23歲

2013年

完成美國鋼琴深造課程

另獲印第安納大學表演證書

2008、2010年

印第安納大學音樂大賽優勝

2005年

香港音樂節公開組優勝(小提琴)

2002年

赴捷克灌錄唱片

1998-2008年

香港校際音樂節優勝(鋼琴、小提琴及合奏類別)

回想當年自己「拿錦旗擦屁股」、「世界就是不完美,死掉就完美」、「世上最好的鋼琴演奏家是誰?是我!」等無忌童言,今天的他直認自己是個傲慢小混蛋。一切緣於他11歲捷克之旅初綻光芒,被冠上「神童」光環所惹的禍。可是,無論他如何恃才傲物,對兄妹、同學、朋友和學弟調侃為難,大家都一直遷就他。

「我是刻意藐嘴藐舌,宣告信自己多於信神,又稱要教育香港弦樂界何謂室內樂。反正燈光永遠投向我,我縱使再難服侍,也會被看成有早慧天才的特質。」憶起舊事,家正才了解這種無王管、自以為可凌駕所有人的想法,讓他失去很多朋友、知識及快樂。於美國印第安納大學進修音樂期間,拒絕參加通宵派對,獨居時每天花六小時練琴,收看比香港更多更新的國際新聞,和老師、朋友討論宗教歷史、政治人權及音樂美術。「那幾年在待人處事和彈琴造詣上均起了變化。當時我尚在進步中,那是終生的學習。而在琴藝上,我覺自己昔日不過是塊有品質的石頭,有技巧但欠性格。那時孤芳自賞,多麼荒唐。」

窮一生在比賽追着人家屁股跑,是最沒意義的事。

家正的鋼琴路並沒充斥氾濫的獎座和證書,他僅於小六時考過八級琴試。亦因受爸爸強迫參賽一度放棄音樂,父子關係破裂達兩年。「沒錯,那時我被同齡鋼琴好手趕上,氾濫的信心瞬間乾涸。」 2008年,家正赴美修讀鋼琴演奏,參加當地比賽,依然不斷敗仗。能豁達面對舊日憾事,全因看清追求音樂的意義。

「那時常約三五同窗聽演奏會,課餘間又愛隨意在教室內彈琴,討論每首樂章的可塑性。甚至彈奏排山倒海的古典音樂,為它們重注生命氣息。」這位初見世面的男生,終於明白演奏天才多不勝數、各具特色,每分秒在發掘新技法,演奏同一曲子亦可千變萬化。「沉醉於鎂光燈下尋求認同,窮一生在比賽追着人家屁股跑,都是最沒意義的事,我要為自己而活。」最近,家正為今年6月於美國舉辦的國際鋼琴賽備戰,他把比賽淡淡理解為推動練習的工具,評判和勝負均沒佔據其思緒一寸空間。

記者好奇問他和爸爸現在的關係,這大男孩笑言:「好好」。自分隔兩地後,爸爸愛用電郵問候他。除不變的足球話題,還有自己的學習進度和生活碎事,爸爸也有關心他的感情事。「他有到來出席我的畢業禮。」雨過天晴,懂得適時反省和放手,平淡也是美。

名氣不值得自豪,卻容易招惹誤解和中傷。

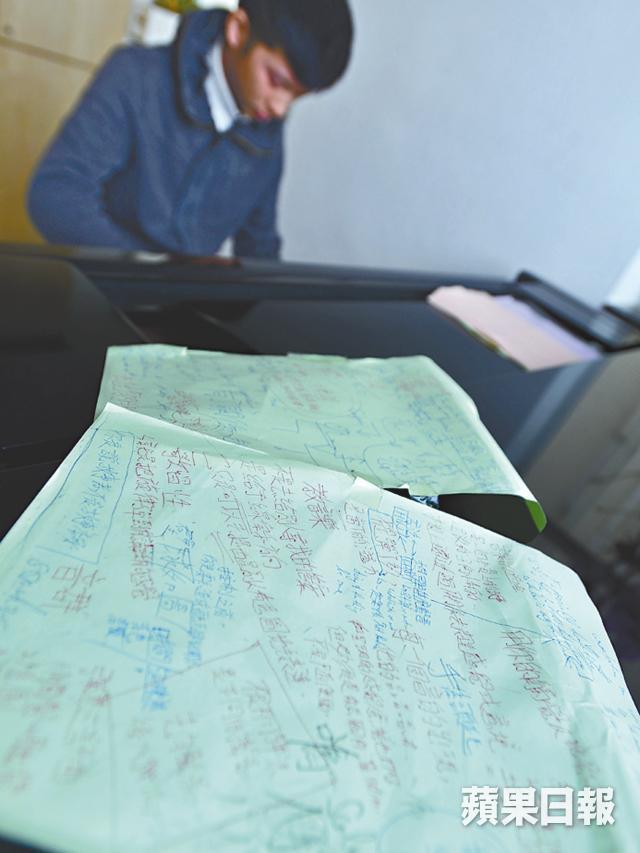

留美歲月中,讓當年在井底的家正看穿自己的渺小,回港後希望讓更多人透過藝術看見生命的變化和色彩。音樂,是他唯一可利用的媒介,便和幾個同路友人在佐敦商業大廈合租一個五百餘呎單位進行教學。裝潢簡單,中間的是家正從家搬來的6呎2吋三角鋼琴。琴腳緊貼沙發,沙發旁僅能容納一張小方桌。教室取名為Music Lab,顯示這裏是他們執行音樂試驗的地方。

不少同行批評他辦學和搞演奏會,指他對名氣和金錢貪得無厭。他難掩激動,認真地訴說自己從沒利用名氣而濫收學費和演出票價,學費和市價看齊,票價最貴不過400元。「我曾倒貼五位數字資金辦演奏會,最讓我感觸的,是香港人缺乏以藝術作樂的意識。那難道我執掌教鞭和演出,向社會分享花上十多年領悟出的音樂之美,也是有錯?」他無奈一笑。除了以個人能力與合夥人支付首期租金,日後還要繼續籌備資金舉辦更多演奏會,他已學懂小心處理鎂光燈。「名氣不值得自豪,卻容易招惹誤解和中傷。」只要讓他展示技能傳送音樂色彩,日子仍是過得有價值。

我不是給別人尋找答案,而是予以線索和方向。

當上老師,他坦言教學比自己彈琴困難。他感激良師Mr. Emile Naoumoff帶領他經歷learn the how, focus on the what的音樂過程。what是音樂旋律予演奏者的感覺,演奏者通過不斷練習,把所思所感融入曲目。「每次上他的課,都先花時間聊天。帶着想法彈琴,每個音都是一個意境,構成連綿畫面。這就是音樂的生命。」他翻開琴蓋,雙手徐徐牽起一首婉轉悠揚如詩的曲。伴隨柔和樂音說:「教音樂不是叫別人尋找老師的答案,而是予以線索和方向,讓學生動用觸覺和聽覺演奏。就如現在我把你看成學生,先奏出樂曲,讓你把感情注入滔滔旋律中。但這非朝夕能培養出的思考模式。」提到「神童」昇華至「名師」,家正說自己一直拒絕頭銜。由始至終,他只想被視為有理想、有道德原則的人。

記者重提電影中他曾誇口說自己是charming leader,現在可還有此自信?「有魅力的領袖能改變人的思維。我非萬人迷,但我絕對有魅力。」他字字鏗鏘,繼續演奏自己的音樂人生。