劉嘉玲上月在微博亮出和關之琳、鍾楚紅的合照,傳媒不客氣,順序就在三大美女的旁邊寫着48歲、51歲、54歲。但再刻薄的記者,也不敢形容她們是「半百老婦」。 2031年香港人口老化,四分一會是65歲以上的「長者」,包括了三人中年紀最輕的劉嘉玲。

不只是香港,全個地球都沒試過這樣多人活到這樣老。人口老化,可以是大問題,目前80歲以上的長者平均三分一會有腦退化(前稱老人癡呆,香港醫學界現改稱認知障礙),有國際報告指出2030年全球會有6,600萬人腦退化,人口繼續老化,患者若再持續地增加,根本不可能有足夠人手照顧!

可是如果大家飲食健康、注重運動,患病機會就會下降,北歐研究便發現當地長者患上認知障礙症的比率下降了。簡單地說,保養得好,老不可怕,看三人中年紀最長的鍾楚紅便知道──我們史無前例地老,可是也能夠老得漂亮,老人可以前所未有地年輕。

65歲不老,甚至很有錢,香港五、六十歲有樓的,肯定多過二、三十歲,未來的長者有錢有力,台灣傳媒稱為「金領銀髮族」。日本已經有大量書籍和雜誌以長者為對象,展示有質素的晚年生活,台灣雜誌像《熟年誌》,也有豐富的專題報道,由科技、健康到理財,讓讀者可更好地準備。

需求越來越大,為何香港少數的長者雜誌《長訊》反而在此時結束?

仍對生活充滿好奇

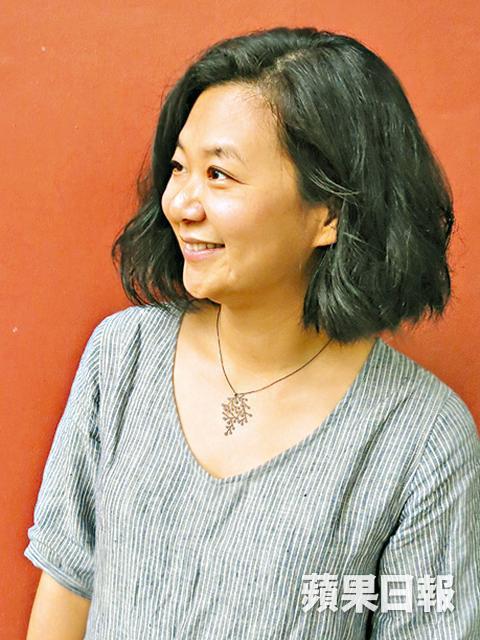

《長訊》在2004年創刊時,還以全港首份商業長者雜誌登上港聞版,創刊封面人物是李鵬飛,出版的長者安居協會對銀髮市場充滿期望。只是商業路難行,轉為免費派發,六年前由《讀書好》總編鄺穎萱接手,目前刊數兩萬。由於長者安居協會沒法再撥款支持,剛宣佈5月結束。鄺穎萱坦言非常可惜:「為何香港連一份為長者提供精神食糧的雜誌,都容不下?」

鄺穎萱起初還以為長者喜歡看電視,多過讀文字,生活也但求溫飽,非常實際,可是雜誌往往兩、三天派光,而且迴響相當多。「《讀書好》的讀者寄電郵,《長訊》則是寫信,幾頁信紙全部手寫,99.9%都是一手漂亮書法。」她很感動,原來長者不是等人「餵」資訊,而是對生活充滿好奇:「他們想知道短期旅行,主動推介茶葉等,不是大家想像中只是關心『棺材山地』。」

3月號的《長訊》,封面是硬錚錚的70年代社運人物侯萬雲,內容有緬甸遊記、手造木船、玻璃回收……14頁的專題報道西環變化,包括租金加幅。「西環不只是鹹魚欄!長者不但有興趣歷史,也想知道新事物,他們是和社會一起呼吸的。」她說。

鄺穎萱深信長者雜誌有需要、有市場,但抗拒商業化。「坊間雜誌全部都是消費,但人的生活不只是消費,尤其長者退休後亦不需要不斷消費。廣告就像毒藥,越來越依賴,終於會被廣告商牽着走。」她很清楚,因為昔日便是任職《壹週刊》市場部。

只剩一份長者刊物

《長訊》結束,香港的長者刊物,只剩一把堅挺的《松柏之聲》。

香港曾經走得很前,聖雅各福群會在1976年創辦《松柏之聲》時,是全球首份同類的中文刊物。社工陳炳麟當了近30年總編:「80年代初我接手,跟報館老總朋友說擔心,他教我三個字:『抄抄抄』!」他鬼馬大笑。他努力選取基層長者需要的社福資訊,不放過任何約稿機會,關心長者的學者、作家、漫畫家,連問他拿被訪者電話號碼的記者,也會被拉去供稿。2002年陳炳麟患上鼻咽癌,放假期間仍然繼續編輯。

相對《長訊》,《松柏之聲》排版較像通訊,但每月出版三萬多份。陳炳麟怕浪費刻意不推廣,甚至定期請讀者寄回條,確定會讀才寄。刊物得到一點公益金,絕大部份靠讀者。「幾年前我還沒退休,一星期總有四日有讀者親自來捐幾十元,收過支票,更有長者把部份遺產捐出來。」他說。

《松柏之聲》是由基層長者撐住的,金領銀髮族會否也合力帶來改變?像美國退休協會AARP(American Association of Retired Persons)全部由50歲以上退休人士組成,僅是會費已經可以出雜誌,用各種方法提升長者的社會地位,並向政府力爭權益。

Profile:

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。