上環某商業大廈內的酒樓,包廂雖不算修繕堂皇,但人氣十足。晚上六、七時下班時間,兩圍約廿人先後徐徐步至,大律師、名醫、測量師、大學教授、工程師、前警司、做金融的財務策劃經理和老闆,各有專業,不是來商討政策的智囊團,很多時他們圍着研究的卻是芝麻綠豆事,例如一幀舊照在哪裏拍攝?或者一個嚴重氧化的錢幣出於何年?小圈子關注的小事,意義不遜於國家大事,有共同的愛好墊底,關係猶如老朋友。

這是「香港收藏家協會」每個月的飯局,聚會一開便二十年,由當初保衞森嚴的中環政府總部酒吧、已作古的灣仔龍門大酒樓,到今日隱藏於上環古董集散地,即使二〇〇三年沙士聚會也沒停止。回歸後洋人相繼回祖家,會員也由華洋參半,到現在只剩下三位洋人,包括活躍分子大律師兼前刑事檢控專員江樂士(Ian Grenville Cross)。

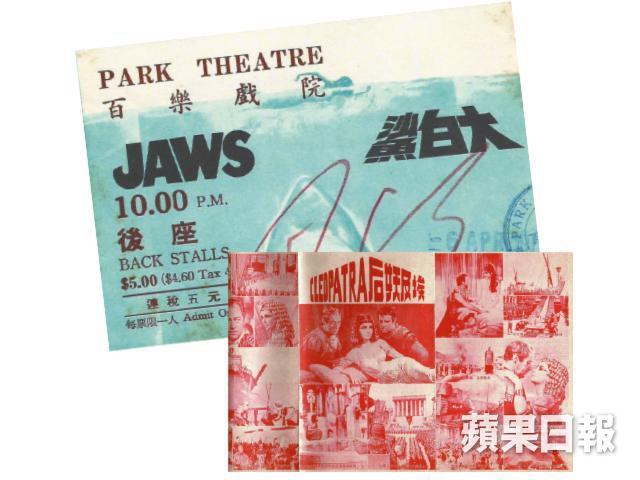

這天,會員得知我們來採訪,特意帶備個人獨鍾的珍藏,儼如八仙過海,各有法寶。他們沒有大收藏家的磅礡大氣,但在各自成癡之路,都曾經歷被側目而視的窘迫,在放棄與堅持之間,熬過迷茫而各成一家。他們的藏品大部份是絕緣於大拍賣場的香港本土風物,乏人問津泛黃的遊子照寫在背後字迹纖墨、鵝頸橋三元酒家的入貨單、奶樽和奶粉罐,卻是有錢也買不到。

年輕港人慨嘆歲月神偷挪走了香港本土文化,概念沉積,新舊交換,收藏家並非單純的堆積懷舊情感,而有更大的胸懷,只是懷緬過去的確常陶醉。

記者:鄭天儀

攝影:林栢鈞

會員點將錄

核子醫學顧問醫生唐卓敏 :

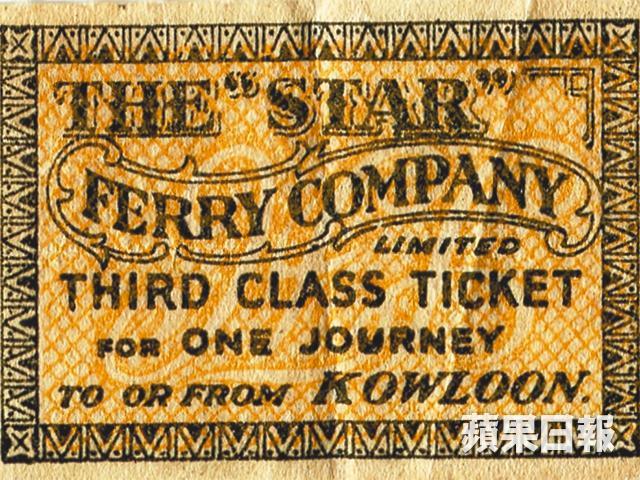

同時是香港收藏家協會會長和創始會員的唐醫生,穿起制服「妙手仁心」,脫下醫生袍講古滔滔不絕更似史學家,他早於六、七歲已惹上收藏癖好,藏品極廣,如要籠統歸類則以紙品為主:明信片、照片、印花、憲報、郵票、車票、軍票、賬單、海報、地圖、煙仔紙、證件等等。他收藏軍事機密文件,也有清朝老照片。現代中產流行雪茄聚會,當時的上等人抽的卻是雅號「福壽膏」的鴉片。

英國肯特藝術學院畢業平面設計師張西門 :

在名片上自稱「樽癡」的張西門,過去三十多年到處收集不同時期的奶粉罐和奶樽,現擁有上萬個玻璃瓶,包括經典的三十年代雙頭奶樽。他試過鑽進廢屋撿玻璃瓶時差點喪命於幾乎塌下的閣樓,又為了加深對藏品的知識而跑去學人吹玻璃。他儲奶樽並非有佛洛依德所言的戀母情意結,而是他認為奶樽是一個年代生活模式的鮮活證物。

前女警司徐綺蓮 、大律師兼前刑事檢控專員江樂士:

江樂士於1978年來港擔任檢控官,處理第一件案子時巧遇負責此案的美麗女警司徐綺蓮,婚後兩人各有自己的收藏領土。江樂士的收藏廣泛,從名人書信、明信片、中國粉彩瓷、佐治錢納利的油畫、煙花上的貼紙等多不勝數,最特別的算是頂戴(即清朝官帽上的珠狀裝飾);至於徐綺蓮則愛收藏扇,藏品包括西洋扇和摺扇。

理工大學香港專上學院講師周浩正:

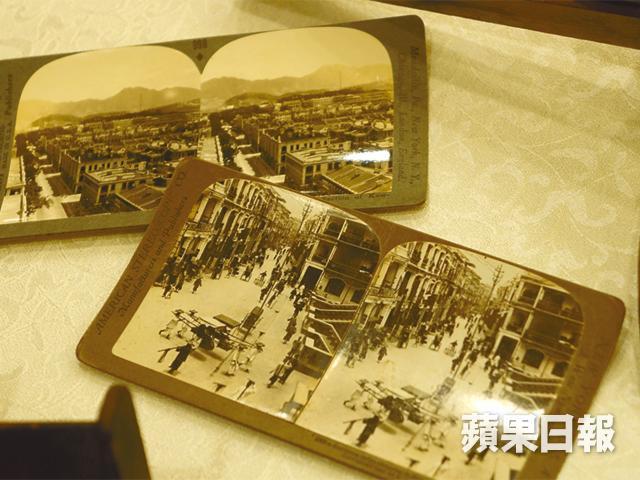

八十後周浩正是香港收藏家協會年紀最輕會員,入會時間也約只有年半,但已覺自己泥足深陷。他主要收藏香港風物舊照,希望透過影像追蹤老香港民生狀況,研究殖民地時期港英文化差異,更不時以藏品作為教材。他珍藏的法寶包括這疑似刑具的立體相片觀賞器(Stereo Viewer)。別以為立體3D技術是現代科技,早於1900年世博會中國館已展示此偉大發明。搜購香港的立體照有難度,看這輯中環舊照,經典之處不只是皇后大道中有轎橫行,留意轎上乘客並非上等人,而是上等狗,不禁嘆句人肉何價?

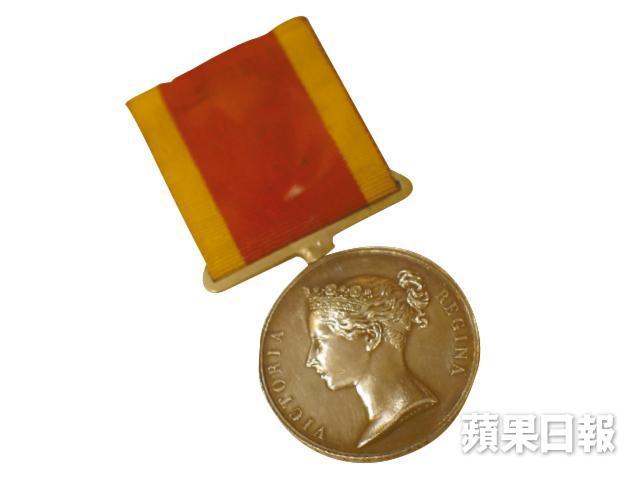

「晒冷﹗」收藏家協會副會長張順光發施號令,到場會員開始拿出各自法寶,猶如「武林大會」。不同的是,這比武沒有輸贏,也沒有兵器排名榜,不爭名,不奪利,沒有誰收藏得最精最好,各自各精采。你收集「事頭婆」(英女皇)的玉照,我鍾情雙妹嘜;他獨愛尋找灣仔痕迹,她沉迷精緻摺扇;甲獨沽一味收藏政府獎券,乙搜盡古代青銅印章。奇特的收藏主題有否令你閃過「騎呢」一詞?對不起,這是對物主一種褻瀆,會被拋回一個「卿不識寶」的眼神。

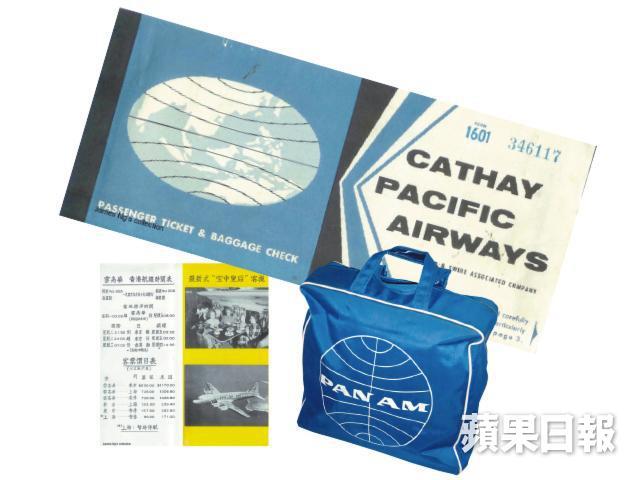

美酒、佳餚在前,收藏家卻志不在此,酒香飯香不及回憶香,美點雙輝是舊物與典故。志趣相投的一班人,話匣子都圍繞收藏,對他們而言收藏是種生活態度,玩味大過天。寶貝在前,他們還忘卻白天工作的專業,搖身成為飛機專家、巴士達人、錢幣掌櫃,興致勃勃談論各自的另類知識,統統是透過多年翻查書籍、觀摩、研究、交流一點一滴建立的招牌,斗室充斥一種「高手在民間」的氣場。每次聚會,談到患得患失的收藏故事,大家有說不完的話題,已是九點多你一言我一語還未願開席,美食勾引不到他們,急得侍應多番催促,有時傳菜嬸嬸知道他們每月聚會,甚至把家中舊物拿來請專家們鑑寶。

淘盡黃沙始得金

「嘩,我在外國一個跳蚤市場以幾千元購得機密軍事文件,興奮到幾乎跳起,不敢相信價錢。」類似對話不時在飯局出現。大開眼界、眼花繚亂,收藏家順手拈來的家珍,令攝影師鎂光燈閃個不停,拍到手軟。有人收藏官帽上面的小小頂戴,有人連廣生行幾十年前的租賃單據都有辦法找到,有人為撿奶樽差點沒命,冷門到極致的舊物,是甲之廢物乙之瑰寶,讓我更想知這種「淘盡黃沙始得金」的過程,魅力有多大?直教眼前這班高學歷專業人士,窮一生心力追求「人無我有,人有我精」的境界。

「近十年好東西所剩無幾,就算有都價值不菲,落在收藏家手上又死不肯轉售,而且收藏這玩兒,經濟好壞基本上影響不大,幸好近年多了eBay和社交網絡,收藏家寧可別的地方慳啲都會買。」

會長唐卓敏醫生以「苦主」身份談藏家心態,他早於六、七歲已惹上收藏癖好,藏品極廣,如要籠統歸類則以紙品為主:明信片、照片、印花、憲報、郵票、車票、軍票、賬單、海報、地圖、煙仔紙、證件等等,平時出差有空餘時間他棄名店而逛跳蚤,談香港掌故他似史學家多過杏林聖手。「哈哈,的確有人警告過我別踩過界。」

開會談到會務時,主持還會用英文進行,因在場有位負責檢控工作的前任刑事檢控專員江樂士。他任內處理過的都是轟動一時的大案:字母小姐案、前報業大亨胡仙、程介南以權謀私案、律政司放過梁錦松偷步買車案及退休法官王見秋於平機會風波案。今晚他與前警司太太徐綺蓮卻像一對退休學者夫婦,談到收藏與其他會員一樣的興奮。江樂士的收藏品非常廣泛,由名人書信、明信片、中國粉彩瓷到清朝官帽的頂戴;徐綺蓮則鍾愛扇,更向我展示一把據講是清宮的珍貴摺扇。任職銀行界和財務顧問的陳汝佳獨愛雙妹嘜,但不只是產品招紙或盛器,而是意想不到的交易舊單據甚至租賃證明都能被他找到。

「我為發掘這公司的歷史,多於收藏它的所有。」

義務秘書吳邦謀是工程師,是個航空發燒友,也收藏許多英國皇室藏品,曾經是香港「事頭婆」的有關物品是他最愛。歷史講師兼舊照片收藏家任正全,則擁有140多年歷史的照片,是舊照收藏家眼中極品,在拍賣會出現的同類風景照片索價千元計,若是一套完整的圖輯,價值更達六位數字。

成癡成痞以藏養藏

收藏不能「有入無出」,每月聚會同時也是收藏家的交流時間,會員往往為了收窄收藏範圍,或把重複的藏品脫手,與會員交換或割愛,「以藏養藏」。交流的除了藏品還有知識,前香港歷史博物館總館長丁新豹與掌故王鄭寶鴻都是收藏家協會的名譽顧問,這晚丁博士缺席,熱情、健談的鄭寶鴻當史料大夫,會員遞上新入藏舊照舊物,他邊看邊解畫,其他人津津有味地邊聽邊看,仔細觀賞和品評。這晚會員在研究一幀颱風襲港的照片究竟取景於香港哪地區,結果鄭寶鴻出動放大鏡與眾人員研究,求真態度認真得像查案,三個臭皮匠頂得一個諸葛亮,何況有三個諸葛亮加金田一在場,經過一句鐘的鑑別終於得出答案,照片乃是二十年代電車駛經西環山市街海旁。鄭寶鴻沉迷於老香港舊物也已成精,最初是由信件上的一枚精美女皇頭香港郵票開始……

旁邊坐着一位氣定神閒的白鬚智者,正是屹立灣仔六十年、二○○九年結業的龍門大酒樓老闆謝啟英,有趣是當年聚會在龍門舉行而認識協會,慢慢與班癡人建立了友誼,還被感染收藏嗜好,最後「中毒」甚深。出於情意結,退休後便一直參與收藏家們的「月事」。

認真討論會務之後,鄭寶鴻還主持飯局的拍賣環節,會員捐出藏品所拍出的善款將撥作協會經費。當日拍賣滿載而歸的還有天文台台長岑智明,他雖不是協會會員,但近年受其他成員薰陶已沉迷收藏舊颱風照而不能自拔,應該快被「踢入會」。

席上連寒暄都與尋寶過程和協會歷史有關,把酒言歡所談的是各自成癡成痞的履歷,心領神會。其中一名創始會員記得,一位外籍會員良久沒有參與飯局,後來卻在拍賣場出現他的大批藏品,其他會員心裏已知發生何事。「他是死也不肯賣藏品的,如今割愛就知道他死了。」果然,會員向拍賣行打聽,拍賣品確是老頭走了家人要求待「處理」的,結果送上拍賣場。「幸好不是送上垃圾場,我也投了一些,保存一點歷史。」

舊物是死故事存活

「舊物是死的,背後故事和人情卻活生生,有排學。」

樣貌如學生的八十後理工講師周浩正拿着他珍藏的立體相片觀賞器(Stereo Viewer),示範如何看百年前的立體照片時說,在英國念新聞和文化研究,現於理工大學香港專上學院擔任性別學講師,入會年資只有年半,主要收藏歷史圖片。「不同時期收藏的街道照片,最後竟可拼湊一條街的街景,好有成功感,每張舊照都有故事掌故。」他坦言這年半捐窿捐罅去找舊物,認識了一班同道中人,最大領悟是人與人以及人與物的「緣份遊戲」。他是最年輕的協會會員,與年紀最大的會員劉銓登年紀足足相差四十年,但在收藏話題上卻從沒代溝。

香港收藏家協會成立於一九九四年,現時約有活躍會員三至四十位,適逢今年成立二十周年,協會於中央圖書館舉行聯展,與香港市民分享歷史故事,同時推廣收藏文化。為隆重其事,協會的「始作俑者」,已退休定居於意大利的前港府律師尼維爾(Chris Newall)也將回港出席剪綵儀式,同時與多年沒見的會員聚首,包括近年隱居於新界的前知識產權署署長謝肅方(Stephen Selby),鑽研射藝的他本身是個弓箭收藏家。

這些非一般「收買佬」,各人執着於建立自己的事業,自得其樂,為搜捕「漏網之魚」而鍥而不捨。縱然藏品身價今非昔比,但從沒野心沾上天價的份兒。就算煎一隻雞蛋到經營一個國家,都應該有自己的文化和精神,這是可意會而不可言傳的東西,就如收藏。這精神一直流淌在一輩收藏家血液中,潛移默化,不能動輒以錢衡量。會長坦言,協會原意是學術交流而非投資為本,故在培養和孕育新一輩民間收藏家的同時,也會很審慎招收新血,只會挑選真心而認真的收藏雅士,謝絕覬覦會員藏品圖利之輩。

人說玩物喪志,認真就輸了,但不玩物者也不一定幹出甚麼大事。眼前這班玩家,嘔心瀝血建立自己的「終身事業」令人動容。這個功利的時代,有錢不一定過得快活,贏得艷羡和尊敬,能夠自我肯定,心中富有,實是美事。

收藏家協會鑑寶二十年

基於種種政治及經濟原因,香港是中國文物的主要集散地,因有近水樓台之便,孕育了不少舉世知名的收藏家。但香港也有另一種藏家,獨愛收藏本土舊物,郵品、書信、錢幣、漫畫以至舊生活用品如傢俬、熨斗、汽水瓶、煙盒等五花八門,論金錢價值或許比不上天價藏品,但藏品本身故事一樣精采。

二十年前香港已有一班喜歡收藏舊照、郵品和明信片的愛好者不時聚會。1994年回歸在即,其中四人在荃灣三棟屋博物館舉行展覽,首次把香港本土風物藏品公諸同好,並發行了一本紀念集。不知是夕陽朝政的氛圍還是移民潮的影響,紀念集瞬即賣斷市,這時政府律師尼維爾(Chris Newall)有感,「懷舊」不只是時代風氣,可以為民間收藏家搞個協會,大家閒時聚聚、交流,收藏路免於孤單,於是便與唐卓敏、鄭寶鴻和張順光成立香港收藏家協會Hong Kong Collectors Society(HKCS),並找來掌故專家魯金(已故)當顧問,轉眼廿年,見證香港由殖民變成特區,以及近年興起的本土運動。

「轉變最大,當然是香港年輕人現在也有興趣收藏舊嘢,欲尋根。以前香港人常說很忙碌,地方細,好多舊嘢都揼晒,不同歐洲每個家庭都會留有歷史紀念的物品,外國也有許多跳蚤市場,但香港興趣小組不是很多,慢慢好多人好想接觸舊事舊物,甚至展開收藏。」

唐卓敏念念有詞想當年,說當時會章寫明是聯絡香港各種歷史文物收藏家定期集會,互相觀摩及交流收藏經驗,也會組織展覽和出書,推動收藏興趣。收藏家協會橫空降世,尼維爾當首席會長,最初於中環政府合署聚會。「當時政府飯堂還不是那麼守衞森嚴,我們鑽進酒吧裏面把酒談舊物,有時又交換所藏,不亦樂乎。」後來聚會轉到上環蓮香對面的酒樓,然後又轉到灣仔龍門大酒樓,2009年龍門執笠,移師上環某酒樓至今,連沙士期間聚會也沒有間斷。「我們一圍人包了個場,戴着口罩一樣暢所欲言。」張順光笑說,二十年開來協會大不同是會員已由紅鬚綠眼變成差不多全是港人,現時活躍會員三、四十人當中,年齡由廿多歲至七十多歲,只有三名洋人。「過去一百年間,香港經歷了驚天動地的轉變,對於新一代港人來說,這些陳年往事確實是超乎想像,對此越來越有興趣,這些舊物會自己講故事你聽。」鄭寶鴻說。

《香港寶藏》-香港收藏家協會二十周年聯展(免費入場)

日期:3月21日至27日

地點:銅鑼灣香港中央圖書館地下展館