「雖然今次只拿出三分一的收藏,但枱面上展示的相機和鏡頭相等於一部全新的Benz跑了。」Qeelin珠寶創辦人陳瑞麟受父親影響,從小愛上攝影,近十多年開始瘋狂收藏古董相機和鏡頭,收藏足足放滿家中三個四呎高的防潮箱。在理工大學讀設計和攝影出身,他着重實用性更看重相機設計,每部相機都以二手全新為目標,一定要狀態最好他才要,因為老相機放着不用,零件、膠邊都會變壞,所以他每日把兩部收藏帶在身邊,每星期轉換一次,好使每一部都有舒展筋骨的機會。只要講攝影、講相機,他可以講足一天。

記者:吳宛蔚

攝影:梁志永

甫進陳瑞麟公司的會議室,就看到兩部木製大底相機,一部8吋×10吋和一部4吋×5吋,「相機我大部份放在家中三個四呎高的防潮箱,只有這兩部太大留在公司。」他垂下頭,努力地把一部部用泡泡紙包裹好的收藏解開,「也許專門收藏相機的人會覺得我的藏品是九牛一毛,但我要重申,我不是收藏家是用家,買回來的所有相機、鏡頭我全部都用。」就算相機型號多罕有,只要不能用,他就不買。他說,喜歡攝影與父系基因有關,陳家所有男士,包括父親、伯父與堂哥們,每個都是攝影發燒友。他仍記得小學三年級就獲得一部Holga 120做禮物,每逢假日,他帶着相機跟堂哥們到處拍攝,久而久之愛上攝影。

那些年的攝影狂熱

「叫我去set機後呆等數小時,只為影幾張日出、日落相,我一定會死。」喜歡熱鬧愛聊天的陳瑞麟,只愛影人像,貪攝影過程可以與模特兒溝通,不怕悶壞。小時候的拍攝對象是媽媽和妹妹,加入中學的攝影學會就影女同學。他大方承認加入攝影學會的目的是為了結識女同學,「學校的攝影學會很好,會安排同學做模特兒。」迷上攝影的他,更不理媽媽反對,在家設置一個黑房,又趁學校旅行,先寫好劇本,把每一幕的故事情節都畫在紙上,找同學幫忙做演員,自己執導拍了首個八米厘微電影。

他對攝影的熱情未有因考進理大而減退,還把興趣當成學業進修,修讀設計的同時他亦讀攝影,王家衛是他的同班同學。做設計師講究創意、與眾不同,他記得當年讀大學時,流行使用單鏡反光相機,同學們要不選用Nikon FM2,就是Canon F-1、AE-1,惟獨只有他一人用Olympus OM-1,「我熟悉每部相機的性能和特質,不追潮流,貪它比Nikon和Canon細三分一,輕身方便。」

各地都有私家秘店

十多年前,他因公事到法國拍攝外景,看到新晉法籍攝影師拿着一部Nikon的入門版數碼單鏡反光相機拍攝,作品極富層次感,尤其是那用大光圈塑造的淺景深最令他嚮往,「大部份儍瓜機最大只得2.8光圈,看得太多太膩一式一樣的作品了。」他會用瘋狂來形容自己對攝影、儲相機和鏡頭的熱情,「雖然兒時父母給我的零用錢不少,但對於一個學生來說買相機都是遙不可及,所以有能力的時候就把當年無辦法買到的相機都找回來。」他說無論去哪個國家、城市,第一時間就去找古董相機店,至今在法國巴黎的巴士底(Bastille)、德國慕尼黑、日本大阪心齋橋附近和台灣台北車站的古董相機街都有相熟的店,全部都是他靠自己打探、捐窿捐罅找回來的。他說四個地方,以日本最易找到合心意的相機和鏡頭,因為早在90年代日本經濟景氣時,當地人把金錢投放在奢侈品上,很多精品都由歐洲流到日本,而且他們一般都比較惜物。請他推介店舖,他即耍手說不,「講了你知,以後很多人都去就不再神秘,更有很多人跟我競爭了。」他一直都在尋找全新二手第一代Rolleiflex Prototype,當時店主本來開價三十多萬,待他到店內交易就坐地起價,心有不甘只好二度與它擦身而過,成為他想買但買不到的遺憾。

他最印象深刻的,是多年前在網上討論區,看到一位當年七十多歲的美國攝影師的作品,意外知道對方收藏十九世紀的銅製鏡頭,立即心動,「銅鏡是1840年代的發明,是最古老的相機鏡頭,本身就已經是一件藝術品,對方擁有的竟然是運作正常的,很難得。」於是他花了一年時間,每月寄電郵給對方噓寒問暖,請教攝影技巧、交流心得,最終獲得老翁的應許,割愛轉讓一支銅镜予他。活的鏡,對的人,終於讓他圓了夢。

1998年 Pentax 67II Pentax 6x7 第三代 約$9,300

Pentax 6x7自1969年推出後,一直大受時裝雜誌界大力推崇,70年代的所有時裝界攝影師都必定有一部在手。該系列一共推出過三代,1998年推出的Pentax 67II改用電子快門,但在兩年前停產。

1954年 Leica M3 約$30,000至$100,000 (視乎年份與品質)

Leica生產的相機中,以M系列的明亮而有無段框線的觀景窗最有名,當中在1954年至1966年生產的M3,因為是品牌第一部使用刀口式(bayonet mount)來更換鏡頭、觀景窗與實景比例近0.91倍(觀景窗倍數越大,即代表實物比例越接近,一般相機只有約0.7倍)、細緻的快門聲等配置最受追捧,成為Leica的經典。

1960年 Rolleiflex 2.8F 約$22,000

他對雙鏡反光相機總有情意結,因為人生第二部擁有的就是中國產的海鷗牌雙鏡反光相機。1960年推出市場的2.8F是品牌生產過的2.8光圈相機中產量最高的型號,共有八萬部,是Rolleiflex全盛時期的作品,直至80年代才停產。現時他共有三部,(左起)一部主要用作收藏比較少用,一部是1997年品牌推出的復刻版,最後一部是他最常使用的。

1978年 Makina 67 約$19,000

Makina 67是最喜歡的一部相機,他記得它的售價是當年其他相機的四至五倍。它是首部由日本人土居君雄在1975年從德國購買了Plaubel品牌和旗下的Makina相機商標後生產的相機,亦是世上第一部由經銷商主導研發的相機。

1996年 Hasselblad 503cw 503系列第三代 約$23,000

高級中幅相機中,它無論體積和重量都是最輕巧。兼容所有CF/CFi/CFE和CB鏡頭和早期品牌生產的配件,而且可以無線遙控拍攝。陳瑞麟只有那麼一部哈蘇出品,全因他認為品牌的設計不夠好看。

2006年 Chamonix 4x5 約$5,400

Chamonix是新興的中國大底相機品牌,共有八個相機技師在浙江省海寧市生產,以木和碳纖取代以往使用金屬材料來製作大底相機,比舊式的設計輕便且耐用,深受攝影人士歡迎。

古鏡今用

1850年代Voigtländer 5B Brass Petzval 約$30,000

Voigtländer原本是間光學和機械儀器製造廠,當相機在1839年發明後,就開始用銅製作鏡頭。礙於技術問題,當時的鏡頭內沒有快門亦沒有對焦裝置,鏡頭上齒軌設計其實是作調焦之用,而光圈大小則用不同直徑的圓孔卡片,插在鏡筒內控制曝光,可是這個做法不夠便捷,現時攝影師多用自製快門。

1941年 Kodak Aero Ektar 7in f2.5 約$4,300

美國製造鏡頭的技術雖未如德國般有名,但此鏡頭曾受美軍青睞放在軍機上拍攝相片來製作地圖之用。

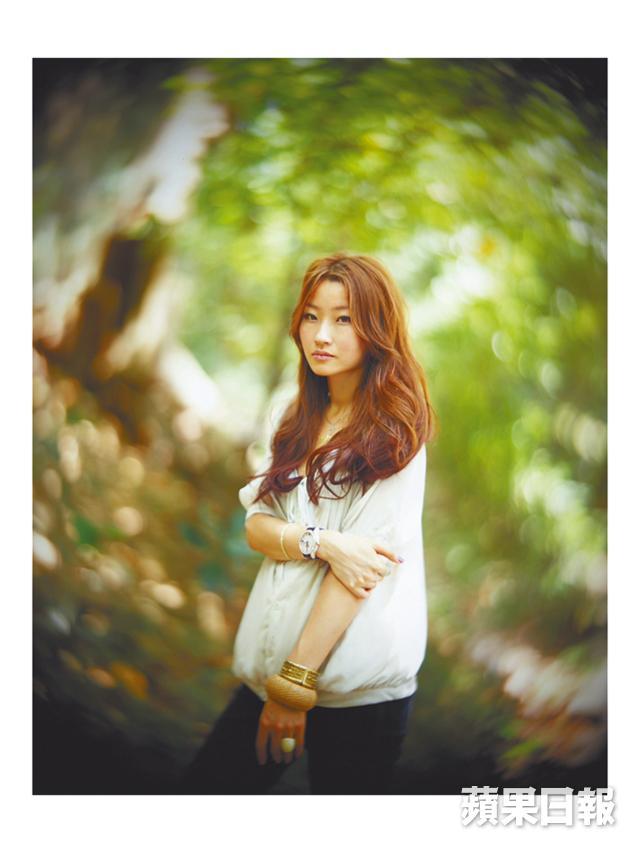

人像作品

舊鏡頭比舊相機多

對陳瑞麟來說,鏡頭比機身更重要,他不會刻意把相機系列全部集齊,「同一個年代出產的相機,像120格式我覺得Rolleiflex還是哈蘇分別不大,只是手感與設計的分別。」所以他收藏的鏡頭與相機比例大概是3比1。近兩三年他愛電影攝錄機鏡頭、專門拍攝實驗室內粒子爆炸的鏡頭、由美國軍方40年代高空拍攝用的鏡頭改裝而成的相機鏡頭,喜歡它們顏色鮮明突出、立體感和層次感強,和與別不同的視覺衝擊。由於它們數量少且質素參差,只要用過後喜歡他就盡可能一口氣多買幾個,像以英國電影鏡名牌Cooke 16米厘改造的鏡頭,他就有五支。現時最得寵的又是一支50年代Schneider 16米厘改裝的鏡頭,喜歡它夠細、但對比感強,他說如果所有鏡頭都要放棄只能留一個,它會是不二之選。