張有待最忙碌時,是在三個電台同時擁有四檔直播節目,兩家俱樂部的管理,在橫跨太平洋的大舞台放送跳舞音樂,還要辦每年度的搖滾音樂會、爵士音樂節,寫專欄做評委,在大陸,只要與音樂相關的人士沒有人會不知道張有待的名字。

他是公認的音樂電台教父,第一個人在國家電台裏放送搖滾樂、電子樂,不遺餘力推廣他心目中的好音樂。他到底有多大影響力?當在某一個時刻有上百萬的用戶打開收音機只為聽他的聲音和他的品位,他的號召力不亞於一位市長。一些赫赫有名的音樂人說,在老家還是個少年時,是如何每周聽「張有待」的節目直到有勇氣離開家鄉到京城闖蕩。

他心中只有音樂。在六月敏感時期,他播王勇的《招魂》,被質問:「你在招誰的魂兒?」他答:「你說的魂兒叫鬼魂。我說的魂是靈魂。」

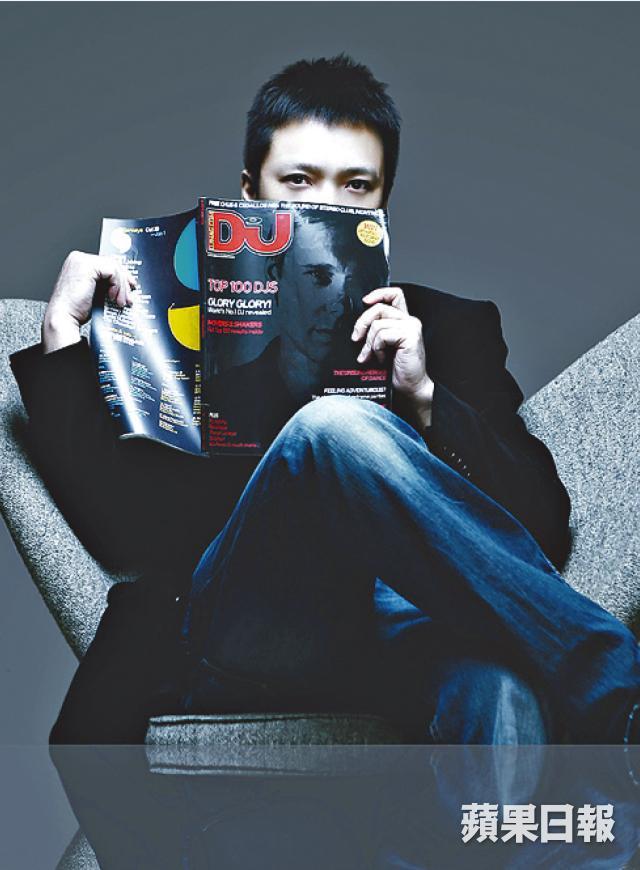

從20年前他在北京音樂台的第一檔節目開始,一代人裏一部份人追隨至今,那不僅僅影響這部份人對音樂的鑑賞,那伴隨而來的是一個人如何選擇生活。這是一個DJ的魔力,他到今天仍然有張年輕的臉,他解釋為這是好音樂常常催生人腦中的多巴胺,這成份就是愛情的原素,一個總在談戀愛的人無法老去。

撰文:鞠白玉

張有待

1967年生於北京,畢業於中央戲劇學院戲劇文學系,中國最具影響力電台DJ,被譽為「電台音樂教父」,自八十年代以來推廣搖滾樂、爵士樂、電子音樂,國內首個Rave Party發起人,曾開辦Club FM、九霄Club等,06年德國柏林Love Parade首位邀請的華人DJ。

九十年代後出生的大陸人,很難想像在30年前,人們想聽到某一首歌時所要付出的努力,那需要你到處尋找,打聽,也需要運氣,看它在甚麼時刻能和你相遇。對好音樂的追尋就像對好生活一樣無法放棄,整個30年的音樂收聽史就是一個社會變遷的縮影,而放送音樂的張有待,一個國家電台裏的搖滾精神,每一首音樂背後都有一個故事。

15歲時他的父親出差香港,帶回一部雙卡式錄音機,隨機贈送的卡式帶是古典樂,他聽得着迷,開始想盡辦法去找更多的唱片。18歲時他考上中央戲劇學院戲劇文學系,和留學生及使館人員的接觸使他能聽到更多的Jazz和Rock,學校的舞會裏他用雙卡式錄音機放送兩餅卡式帶,那是他最初的DJ生涯,後來獲得了威尼斯最佳導演獎的蔡尚君回憶道:「中戲有個聞名的『張有帶子』,我們的音樂啟蒙就是在他們的食堂裏。」

1989年20歲的張有待開始初涉電台去放送他喜歡的音樂,直到今天由個人音樂品位決定的欄目風格,仍然是國家電台裏最為艱難的事情,但他堅持了20年以上。1993年他創辦的節目《搖滾雜誌》開始每周在北京音樂台放送。而當時在黨的喉舌裏,「搖滾」仍是洪水猛獸,他不得已將欄目改為《新音樂雜誌》。

曾有文化部的領導專門約見這個年輕人,他帶着整整一包磁帶去講講到底甚麼是「搖滾樂」,張有待說:「當你們不再害怕搖滾樂的時候,就是這個國家最好的時候。」領導說:「前蘇聯的外交部部長回憶錄裏寫了,當蘇聯的年輕人開始聽搖滾樂時,這個國家就解體了。」

張有待為他放了一首何勇的《鐘鼓樓》,「我的家,就在二環路的裏邊……」,領導聽了很滿意,「原來他在歌頌家鄉啊。」

在整個九十年代,唐朝樂隊、何勇、張楚以及大量的中國搖滾作品開始出現在電台裏,他也請他們到演播室,講音樂背後的故事,讓他們教年輕人彈吉他。那個課堂上偷偷戴着耳機聽節目的女孩,後來成為兩度登上美國《新聞周刊》封面的樂隊Hang On The Box主音,同毛澤東與尼克遜總統並列的頭像,標明着西方文化對中國新一代的影響。

相信小眾終變大眾

網絡發達至今天,當我們能在iTunes下載任何一首歌曲,但在20年前,一個DJ想公開播放每一首歌都需要通過審查,歌手的背景、歌詞的意味,不會再有一個DJ像他一樣,在電台裏說話那麼少但在背後需要解釋那麼多。

每到五月,他在節目裏播放唐朝樂隊的音樂,紀念他們的樂手張炬(1995年車禍身亡),總會引起「老幹部們」的不解,那又不是人民歌手也不是大眾明星,為何大張旗鼓悼念?他們無法理解從音樂蠻荒中有勇氣做搖滾樂的年輕人給整個時代的影響。他放王勇的《招魂》,那是古箏和現代音樂的結合,卻因為在六月敏感日之前,他被質問道:「你在招誰的魂兒?」

他答:「你說的魂兒叫鬼魂。我說的魂是靈魂。」

他放全世界膾炙人口的《哈里路亞》,領導衝進直播間叫停:「黨的電台裏不能放宗教歌曲。」

他常會因為在節目中說話不妥被罰錢或停播,又因他執拗的個性不服從管理也不加入體制,成為「鞋裏那顆小石子兒」,常被硌到的官僚又知道他擁有大量聽眾,他是台裏的邊緣人,獨行俠。他的熱鬧生活在音樂裏,在和他同樣自由狀態的朋友圈裏。

他從小的朋友有成為搖滾樂手的,有成為經紀人的,他形容就像一艘船需要船長,大副和水手,大家各司其職,他要做的就是推廣音樂的DJ。張有待身上總有一種樂得自在,他將英國搖滾樂隊Suede帶進中國演出,春節裏諸多年輕人從外地家鄉趕回只為赴這場盛宴,他在長城上做Rave Party,徹夜是狂歡的人群,他開一家唱片店,等待進去的人群排隊在整條胡同,他開的每一個俱樂部,都是北京最時髦有趣的人匯集的焦點。他有一檔節目甚至只是在舞夜放送兩個小時舞曲,同時他在日壇公園門前的Club FM在同步播放着。

如果說在九十年代到2008年以前的北京有甚麼是能與倫敦柏林相提並論的,那就是音樂的氛圍,儘管他盡力播放的音樂仍是小眾的喜好,但那影響了那一代人的價值觀念。你能最大化的爭取自由和快樂,你能僅靠音樂形成幻覺,能去相信生活能更美更好。就像他早年憑着電台那微薄的薪水,去走遍世界的唱片店挑選好音樂回來,他一直相信有一天他的小眾成為大眾,人們知道好音樂的涵義並為之將生活改變。

但這一天一直沒有到來,儘管他後來乾脆關掉了俱樂部減少了演出,將所有時間精力花在電台上。

離別20年陣地抗議

從前像是黃金年代,雖然他和意識形態在抗爭,但那也意味着他是一位搖滾DJ,他不親自做搖滾樂,但是他的所有反抗有搖滾精神。他沒想到而他要抗爭的是商業。

黃金年代裏他去某個樂手的排練廳,將他們默默無聞的demo拿到棚裏去放,第二天有成千上萬的人開始尋找這個樂手的聲音,也會有人帶着一盒茶葉,跑到電台的樓下等他,只為了讓他聽一下自己的歌,那人等得睡着了,趴在咖啡廳的桌子上。而後他們都將赫赫有名,而他則樂意永遠老老實實做一個DJ。

但現在的商業化將國家電台變成一個搖錢機器。主持人沒有權利選擇自己喜歡的音樂,甚至台裏會有一個黑名單──禁播歌曲。與八十年代不同的是,禁播不意味着意識形態的問題,而是演唱者的公司並未有向電台買廣告。電台放的音樂不再具有品位上的權威,而是金錢決定的趣味。電台的榜單是用金錢買來的,所以上榜的歌曲多是聽眾幾乎未聽過的。

張有待抗拒這些,他發怒於各種禁令,比如命令禁止他不許採訪某個音樂人,因為那個音樂人沒有向電台買時間。他用整個青春裏在用音樂讓人學會更自由,自己卻在承受各種不自由,這和意識形態的壓制相比同樣屈辱。

張藝謀執導的京劇《天下歸心》首演後,台裏下達的文件是:不許批評。他把這荒唐的禁令發在微信上,很快被同事舉報。在北京音樂台的20年,張有待從每月500元工資直到現在300元。如果他說錯了字或講了「不妥」的話,他會賠上老底。但即便如此他從不想離開,因為那兒有他最老的聽眾。直到三個月沒有拿到工資,他抗議時得到的回覆是,必須耐心等待。一個年度廣告創收上億元的國家電台,幾乎每個主持人拿工資都需數次申請。

於是2月9日下午三點,他的老聽眾們沒有等到張有待的聲音。他辭職了。作為不被尊重的主持人他用這樣的方式抗議。但是他曾主持的《我的音樂生活》照常播出,取而代之的是其他主持人。他交涉時得到的回答是:聽眾是你的,但節目是我們電台的。

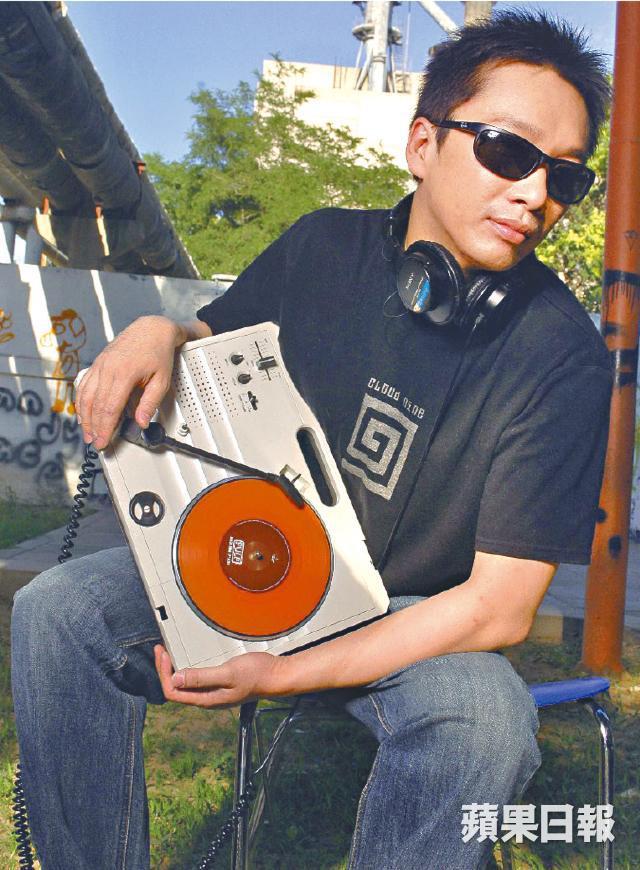

老了會是個老DJ

張有待今年46歲,從15歲開始拿到第一餅卡式磁帶到現在他擁有上萬張唱片和黑膠,他從不用昂貴的設備聽音樂,隨便甚麼老黑膠機放一首歌他也能聆聽到最細微音符之下的情感,那像是小時他在天氣好時將父親珍藏的線裝書都拿到太陽下曬,他聞着書味覺得安逸自由。音樂不會讓他僅僅活在當下,音符帶他回到過去也到未來。有多少音樂人都曾到那間不到三十平米的堆滿唱片的工作室去錄節目,他們傳播的內容瞬間可以通往全世界,他從未吝嗇過與人分享甚麼,他自己千辛萬苦去尋找到的也慷慨地奉獻出來了,儘管失去了北京音樂台的陣地,但早在十年裏,在幾乎所有著名的音樂門戶網站上,他的私人電台裏,手機app,他佈下了更為廣闊的平台。

「你老了的時候呢?」我問他。

「那時我就是個老DJ。我可以做一個節目,用我的每一張唱片講述一個故事。」他答。

Profile:

編劇、作家、北京滿族人,十年來致力於推介中國當代藝術、詩歌、音樂、獨立電影,訪問超過五百名各藝術領域代表人物。