像她這樣的一個女子,走路會看見路邊的小草,那些細細地,長在地磚與地磚之間的各種野草。她滿心歡喜地拍下來,溫柔地形容為:「大自然在路旁的縫隙間擺設出漂亮的花藝作品。」下了幾天雨,地磚上的野草長得更茂盛了,簡直是小小的叢林。這樣的雜草,終於會被清走吧,她心想,於是輕輕把野草救起來。家裏每買一盒洗衣粉,都會多出一隻膠匙,把膠匙鑽小洞再放點泥,就是野草的新家:馬齒莧、天胡荽、小葉冷水麻──野草其實有名有姓,是蔬菜,也是草藥。一個星期後,匙底隱約看見根,野草活了。

她在大學上班,校園裏的植物長得太茂盛,被工人修剪掉丟到垃圾房。她從垃圾堆中摘下花枝拿回辦公室,養了兩個星期,枝葉都枯萎,惟獨紅色小花仍然努力地盛開。工人們也許不知道,那株植物叫日日櫻,美麗如櫻花,卻因四季都開花,變得不希罕。

她也懂得做花,白色滾金邊的絲帶,一圈一圈的縫成華麗的玫瑰。朋友結婚她當姊妹,買來一對樸素的米白平底鞋子,綴上「玫瑰」就出得起大場面了。「那些閃亮亮的高跟鞋,我上班不會穿、逛街不會穿、做運動更不會穿……只能穿它一兩次,鞋子會哭的。」她輕輕說。婚禮過後,鞋頭換上小蝴蝶,又穿了兩年,風雨交加的日子裏亦做好本份,終於鞋子越來越鬆,底層剝開,她特地拍照,說聲再見才送去垃圾房:「感謝你的陪伴和辛勞。別了,鞋子。」

問診再修補

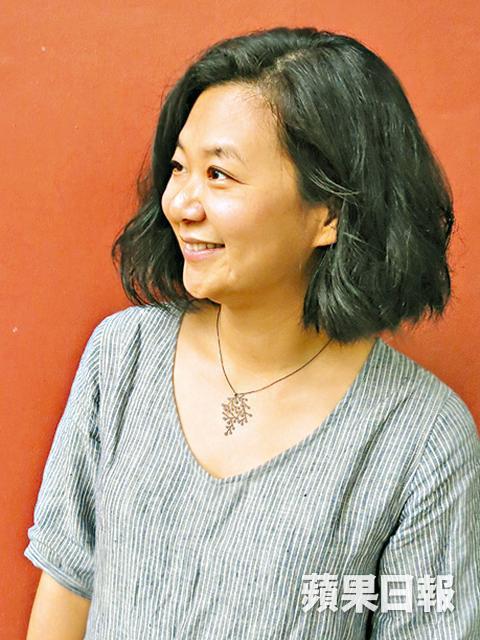

Marsha就是這樣的一個女子,四、五年前獨個兒開始了一場小小的生活運動:「細活」。「生活,日日都這樣活下去,但如果有一些細細的改變,無論多微小,也會變得不一樣。」她喝一口熱茶,溫婉地解釋。

她在理工大學設計學院工作,曾經協助蕭競聰教授主辦「升級再造計劃」,組織設計師把廢物重新設計,升級再造出新產品。絕大部份的循環再造(Recycle)只是降級再造(Downcycle),「升級再造」(Upcycling)希望提升廢棄物的價值。「這是從生活需要和手邊資源出發的創見、創意、創新、創造。從前社會人人皆有此視角,比較起來,我們則是集體創意匱乏。不過不打緊,我們可以隨時拾回,只要你願意。」Marsha寫道:「看見物的價值,加入自己的創見和創造。升級再造的精神,大概如此。」上班開會、辦展覽、編輯書籍……下班,她拿起一堆工廠不要的鈕扣,做點細活,一個個升級再造成胸針戒指等飾物。

她也曾經拿這些飾物去菜園村、自由嘢等墟市賣,但更有趣,是即場提供免費「問診」:「你身邊有沒有病了的物件?」橡筋鬆了、丟了鈕扣、破了線等的衣服、塞了的鉛芯筆、飾件丟了下來的飾物之類,因為一些小病就把它們丟棄?她請大家帶來問診,盡量即場修補,不行也能給點意見。那張「問診」的相片,是一條原本鈎爛了圍巾,她偷偷在圍巾的尾端抽出一點紗,細細地補好。

都是借回來

去年開始,Marsha決定不再賣物件。「就算是『升級再造』,也是死胡同。」她的聲音微微地變得激動:「不斷要重新設計、重新生產,要更新更靚,其實是心態的問題。與其不斷做新的東西,不如改變心態。」

以前她會用碎布做成書衣,包住書本以免摺損書角,這些書衣也許會拿出來賣,可是現在她特地畫一張圖,一步步教如何利用買書時給的紙袋,加點心思和設計,把新書有型地包起來。

又例如吃桔,小心把桔皮撕開,就不用額外用碟子,創造更多生活細節,而不是細緻精品。「這個冬天好凍,洗完澡,腳還是冷的。」她發覺放一個水盆在地上,站在裏面洗澡,就有暖水可以暖腳:「洗完澡,又有一盆暖水可以用,洗手巾、抹地板,隨手便可以再用。

「地球上所有的生物,都是借來借去才活着。」就像植物借了空氣,動物借了水份,她相信人類的一切,都是向大自然借回來:「微小如一朵半開的菜花,人一無所有而來,擁有這麼豐盛這麼美好的一切,就是要珍惜的理由。」

Marsha在臉書的專頁「細活•xihuo」,相片是一束小花。那是她逛超市經過蔬菜部,看見理貨員把芥蘭的花兒削下來丟在紙箱,她拾起來,回家找瓶蓋放點水,插成細細一盆花。

相片提供:Marsha

Profile:陳曉蕾

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。