「念理科的我小時候最討厭歷史,加上十幾歲時患眼疾,曾挾母親到學校,求中學校長免我會考選歷史科,結果被教歷史的他斷然拒絕,拋下:『歷史重要,不可不讀!』八字真言,如今回想起來真要感謝他。」天文台台長岑智明可以精準地算出風切變的數值,監測熱帶氣旋動向,卻料不到自己的愛好會老來急轉彎,走出天文台,他最大興趣仍是搜尋颱風、水災等天文歷史。

人家「做嗰行厭嗰行」,他天天對着天氣圖、氣象數據,放工後仍會為了在嚤囉街尋得一幀風災舊照而樂上半天。他案頭放滿上百張舊照、舊報紙、舊地圖,都是記載颱風流向的曾經,記者笑稱為「風流」料。

有人把愛情比喻為風,你永遠看不見它,但當它吹拂你的臉、吹翻你的傘、連根拔起大樹、捲走一個小鎮,你就知道它的存在和威力。世上從來沒有天文法庭,這些文獻就是風雨來襲的證據。

加入天文台二十八年,岑智明的收藏履歷卻不足兩年,已自謔「中毒」不淺。收藏本為樂趣,他更視之為責任。「好多市民喜歡掛風球時去滑浪,帶着小孩去看風,我想藉這些舊照告誡大家風雨不好欺,悲劇很可能重演。」

小舊照大有可觀,統統是隱藏在歷史年輪中的風雲,越嗒越有味。

記者:鄭天儀

攝影:梁志永

在尖沙嘴鬧市森林屹立了一百三十一年的「老店」天文台,蒼古的殖民地建築物大隱隱於萬綠叢中,裏面卻藏着精密的天氣監測儀器和一班理性至上的科學家,包括岑智明。 就連他辦公室掛着梵高的《麥田》,早年在荷蘭能吸引台長青睞,都是基於梵高把麥穗上飄浮的雲畫出了疑似氣流;還有馮永基的抽象水墨畫,應該又是在墨色中,誘導台長聯想到穹蒼的隱密。這就是理性主導的左腦人獨特的藝術思維。

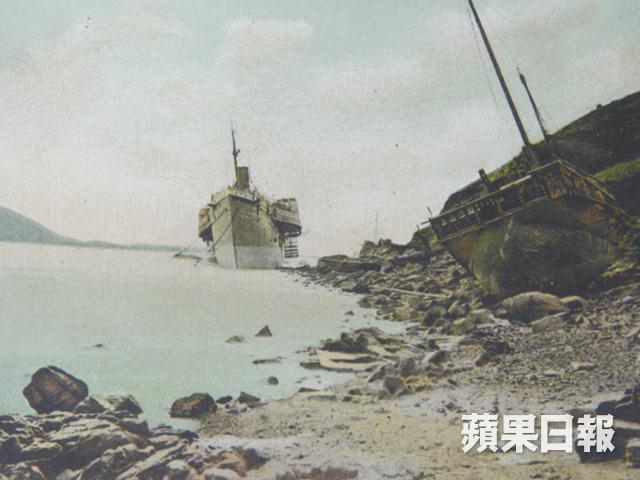

跟台長談畫,不及跟他談其天文藏品興奮。一張張已發黃的舊照,可以看出天災的威力和對台長的魅力。「硬崩崩的數字沒有甚麼感覺,相片最能講故事,裏面可以看出當時的社會狀況,點點滴滴都是珍貴的歷史。」他隨即展示一套六張滿目瘡痍的街景舊照,背後留有某留港日本人寫下「暴風後的慘狀」字句,照片描繪一九○六年的「丙午風災」如何在兩小時內奪走幾千人生命。另一張看得我瞠目結舌的舊照,是一九三七年風暴潮將船隻吹上中環岸上,今日國際金融之都也有不堪一擊的過往。他無意中購得一位外國旅遊家的照片日記,拍得同年颱風時擱淺前的青洲船,文字還記載船上的咕哩在十號風球下跳船,其中四人飄浮到旅遊家身處的船獲救情景。

天災固然令人沮喪,但在一堆沉重的照片背後,也有輕鬆角度。「我看過某收藏家一張一八七四年風災的圖片,取景是在舊時煙花之地,打風令尋歡客狼狽非常,相中看出他們處於人生交叉點,究竟是包裹着棉胎走佬,還是疾風下留在溫柔鄉?」

舊物得來不易,張張皆辛苦,岑智明不時逛荷李活道、上eBay、求同道中人割愛,凡是舊航海圖、地圖、舊相、舊畫,與天文台或香港天災相關都無寶不落,更嚴正聲明:「我是自掏腰包,不是花公帑。」

「去年天文台一百三十周年要出書,籌備之時才發覺我們館藏無幾,可能是經歷戰亂的原故,於是我急忙四出搜羅,便栽進了尋寶世界不能自拔。」台長輸在起跑線,自然要多交學費,以及不時高價在eBay或其他藏家手上爭寶,平則數百,貴則上萬,患得患失。 岑智明笑言,這正是收藏過程的樂趣,尋寶中廣結友好和專家,一同發掘和鑑定被埋沒的歷史與掌故,趣味盎然。

收藏家舊照說天災

一九三七年風災導致香港水域三十艘船沉沒,台長也按圖索驥分別找到當中四分之一的沉船照片,坦言「夢想」是找到全部沉船照和相關資料,作為紀錄。他又展示另一輯風災照,站在馬路邊的小孩無奈望着老樹被連根拔起,問我猜猜相中地在哪?「想不到是名店林立的柏麗大道吧?一九二三年的『癸亥風災』,彌敦道塌樹厲害,前年的『韋森特』也摧毀了香港過萬棵樹,都說歷史不斷重演,香港雖是福地,但天災何時重臨無人估計到。 去年的『天兔』若非吹歪了方向,對香港的影響難以預計,市民並未察覺,氣候變化引致極端天氣。」為了令高度城市化與大自然拉遠的香港市民反思,岑智明更與長春社文化古蹟資源中心合作,與一眾收藏家借出過百張珍貴歷史圖片及藏品舉辦展覽,藉昔日颱風肆虐香港的情況,審視現今城市生活與自然災害的關係。

事實上全球氣候暖化、大型填海、珠江口流出的淡水及沉積物,以及南中國海的海流等影響,每年維港水位不斷上升。岑智明皺着眉說,最擔心是隱而未見的風暴潮。「巨風把海水吹上岸並非遙不可及,一九三七年吐露港水位曾捲起十八呎高,一九六二年的『珉黛』也曾令大埔、 沙田等區域水浸。現在堤壩填高了,預測科技也大大改進,也不能漠視天災威力。中環海旁浸四至五呎水,地鐵隨時水浸、引發停電和種種難以預計的災難,二○一二年颶風桑迪席捲美國東海岸引發紐約地鐵大水浸可引以為鑑。」

「李氏力場」夢一場

令討厭歷史的岑智明重新審視歷史,與一班研究香港歷史的學者有關,包括他以前就讀港大時的物理學教授麥翹雲(Professor P. Kevin MacKeown),和在巴斯(Bath)探望天文台最後一任來自英國的台長費慤(John Peacock),二人分別與他分享早期天文台歷史和文物。「知道二戰被俘虜關進赤柱集中營的台長Benjamin Evans,在食不飽和缺乏藥物的惡劣環境下,仍堅持以糖紙和煙包紙做天氣觀測,真的很感動。翻閱費慤收藏的舊照舊物,慨嘆當年天文台未有好好保存歷史文物。」

作為天文台歷任華人台長中最年輕的岑智明,回想台長三年最難忘事,岑智明說是上任不久便把「韋森特」掛成十號波,破了香港十三年來「零的十號」紀錄,更被稱為「李氏力場」剋星。他說,迄今仍有尊貴議員以為「李氏力場」是真正天文現象,認真向他請教力場哲學,令他忍俊不禁,無奈解畫又解畫:「颱風路線是會轉彎的,歷史上很多颱風都會刁僑扭擰、三上三落,在南海不斷兜圈都試過,所以再提『李氏力場』令個風識轉彎?完全無科學根據。」

天氣不似預期,「山雨欲來」的氣勢,有時不及人言可畏,這相信是各屆台長的心聲。

有圖有真相 強風來襲的威力

1874年

於eBay入手1874年的明信片,記錄了香港開埠以來最大颱風「甲戌風災」,東華三院因此進行了首次籌款活動,颱風令殖民政府意識到天氣預警的重要性,促成天文台的成立。

1923年

頓成澤國的是哪裏?正是1923年風災後的黃泥涌村,還未被富人收購發展成高尚住宅區的跑馬地。岑智明找來「香港掌故三寶」丁新豹、鄭寶鴻和高添強分別鑑定過內容。

1927年

觸目皆為頹垣敗瓦,看官又可知何地?此乃尖沙嘴碼頭1927年風災後的照片,當時的火車站被夷成廢墟,可見風力之厲害。

1937年

1937年風災導致香港水域30艘船沉沒,其中一艘鏟上中環,迄今仍是不少老人家印象中的經典。岑智明指已找到當中四分之一的沉船照片,「夢想」是找到全部沉船照作為紀錄。

風波裡的香港-香港颱風歷史圖片展

展期:3月8日至4月17日

時間:星期二至六10:00-13:00、14:00-16:00(星期日、一及公眾假期休息)

地點:長春社文化古蹟資源中心(西營盤西邊街36A後座)

「天文台有緣相聚百三載」網上虛擬展覽網址: http://www.weather.gov.hk/hko_virtualtour/vtour/vtour/index_uc.html