不時在網上看到香港的老照片。最近見到的一幅,是加拿芬道1910年代的相片:街道兩旁都是兩、三層樓高的優雅西洋建築,有的以紅磚砌成,有的是石造樓房。我想,還以為只有中環和尖沙嘴海皮才是這個樣子,原來連加拿芬道都那麼漂亮,香港以前真美。或者我被殖民主義荼毒太深,但此時此刻,我們比任何時候都更有理由懷念從前。在同樣曾為英國殖民地的緬甸,當年的首府仰光,因為軍政府鎖國,老房子因禍得福,得以保存,現存有數百幢殖民時期建築,為東南亞之冠。我們的逝水年華,或者能在仰光的百年建築裏尋找。

記者、攝影:郭瑋瑋

河畔街道 格局似曼克頓

仰光予我的第一印象,跟殖民地風華沒甚麼關係,倒是跟其他新晉東南亞城巿相像。現代明亮的機場,令人想起胡志明巿或者金邊。過海關時,關員那句帶笑的"Have a nice day !",教人無法想像它在不久前,還是個像《1984》裏描繪的極權國家。乘的士途中,見到些眼熟的招牌:L'Occitane、Lotteria,也許很快就會有星巴克和麥當勞。駛近巿中心,馬路開始擠塞起來。「一年前的仰光,完全沒有塞車這回事。」這句話,先後從幾個當地人口中聽到:西方取消了貿易禁運,外國二手車大量湧入,馬路因此越來越塞。緬甸自從2010年舉行民主改革、結束鎖國政策,便在急速轉變──從圖書館借來那本2011年版《Lonely Planet》,叮囑人們要帶夠美金去,因為仰光只有一家酒店收信用卡;現在大大小小的酒店、連巿集的店家都可刷卡,遊客甚至可用提款機提取現金;書裏叫遊人不要跟當地人講政治,我的導遊卻主動說他有多敬愛"The Lady(昂山素姬)"。仰光似在以光速追回,那段被軍政府奪去的歲月。

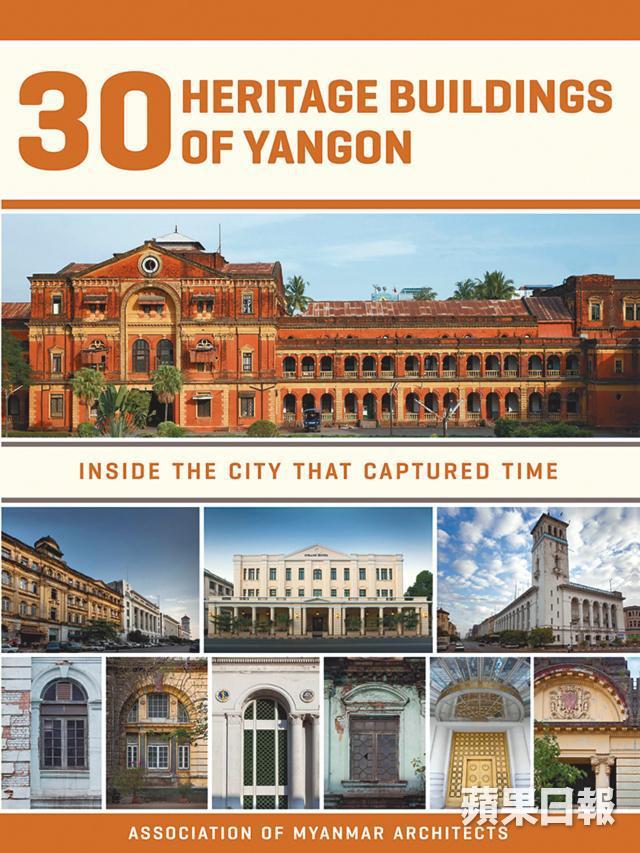

但當的士駛到仰光河畔的棋盤街道,便往時間的另一個方向逆行,沿路所見,整條街都是殖民時代的西式建築:羅馬柱裝飾的公寓,宏偉而華麗的安妮皇后風格(Queen Anne Style)高等法院大樓,都是日不落帝國的印記。「英國人在1885年,把緬甸首都由曼德勒,改為仰光。」來自悉尼、在仰光住了一年多的Yangon Walking Tours創辦人Bob說。「為了緩解酷熱天氣,英國人在設計城巿時,花了不少心思:以數字命名的縱行街道,與仰光河成直角,而且排得相當密──這些街道就能像抽風道一樣,讓河畔的涼風吹進去。」這個格局,與曼克頓不無相似。

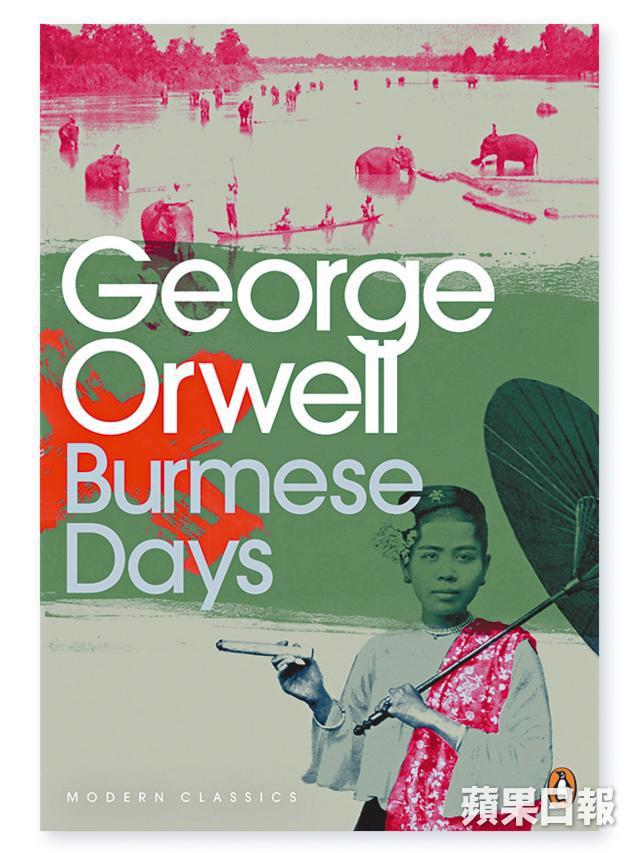

百年前的仰光,論繁華、論國際化程度,並不輸紐約,以至香港。Sofaer商廈裏,有埃及雪茄店、德國攝影師開的影樓、以及菲律賓馬戲團演員開的髮廊;有「東方哈洛德」之稱的Rowe & Co.百貨,當年一年出版四次300頁的產品目錄。《1984》的作者奧威爾(George Orwell)在緬甸當警察的五年期間,一有空便從駐守的內陸來仰光,呼吸一下文明:「趕去Smart and Mookerdum's書店買英國新出的小說,到Anderson's餐廳吃從八千里外冰鎮運來的牛扒和牛油,還有暢快地痛飲!」奧威爾借他第一部著作《緬甸歲月》(Burmese Days)的主角,道出他對仰光的渴慕。除了奧威爾,詩人聶魯達(Pablo Neruda)也曾經在智利駐緬甸使館工作,據聞期間更與一個緬甸女子相戀云云。

百年建築 分租變小工場

只是,文人墨客與奧威爾惦記的書店和餐廳、來自五湖四海的居民,早已不在;剩下日漸殘破的殖民建築,幽幽守着帝國的faded glory。Bob帶我走進一座建於1920年代的公寓大廈,「這是一個姓Khan的印度富商建給家人住的大宅,現在每層都分租出去了。你看這樓梯,全是柚木做的,地磚則由曼徹斯特運來,還保存得那麼好。」走到頂樓,現在是個裁縫工場,幾個裁縫默默用腳踏衣車縫衣改褲,沒空搭理這兩個外國人。接着我們到Bob最喜歡的Balthazar大廈:紅磚外牆讓人覺得置身倫敦或曼市街頭,但縫隙裏長出的枝葉,卻是熱帶獨有。「雨季時,簡直像個森林。」大廈裏,電梯早已失靈,電梯槽成為貓咪的午睡床;唯一的電燈,照亮了鋪滿蜘蛛網的律師樓招牌;除了辦公室,大廈裏還有許多板間房。這大樓百多年前的租客跟現在的相比,誰的日子更好?

仰光不是在發展經濟嗎?人們的生活會好起來的。可是經濟起飛卻帶來另一個問題:發展商要大興土木,便得拆去歷史建築。軍政府1990年代試行巿場經濟時,已有不少老房子遭殃;巿中心那些突兀醜陋的高樓,就是當年「發展」的結果。「我們也擔心仰光變成香港那樣,想保留舊建築時,卻為時已晚。」保育建築組織Yangon Heritage Trust總監Daw Moe Moe Lwin稱,他們正努力游說各界,保護仰光歷史遺蹟。「公眾其實都很欣賞舊建築的價值,最難搞的是權貴。」他們的努力,或已有小成:緬甸2005年遷都內比都後丟空的仰光政府總部,將會成為博物館;Rowe & Co.百貨公司,則會變成酒店。只願仰光人能吸取我城的教訓,不要因為發展,而讓後人只能從老照片,看城巿的回憶。

仰光殖民建築風格

前政府總部

落成年份:1889-1905

風格:

維多利亞式──混合並重新演繹多種如古典、文藝復興等建築風格,它代表緬甸獨立前後的官僚架構,規模之大,獨一無二。

高等法院(前最高法院)

落成年份:1905-1911

風格:

安妮皇后風格──安妮皇后在18世紀初統治英格蘭,當年的建築風格特點是非常多裝飾細節、於大樓角落設塔樓、寬廣的門廊、豐富的外牆圖案等。

仰光地區法院

落成年份:1912

風格:

安妮皇后風格──紅色圓拱頂略帶點點佛羅倫斯民藝復興風格。

中央電報局

落成年份:1913-1917

風格:

維多利亞式──它是典型的殖民時期行政大樓,實用而宏偉,其亮點在巨大的大門柱廊,以及愛奧尼柱(Ionic columns)。

市政廳

落成年份:1925-1940

風格:歐緬混合風格──當時緬甸民族主義情緒日增,促使殖民政府採納緬甸工程師U Tin的設計,令巿政廳成為首座結合歐洲設計和科技,以及緬甸傳統的大型建築。

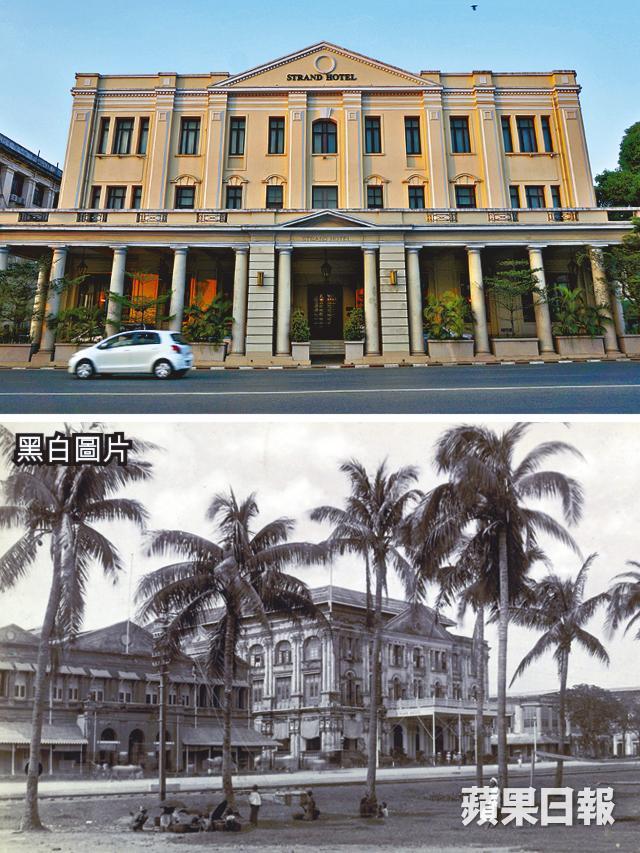

The Strand 仰光的半島

談仰光殖民建築,不得不提傳奇的The Strand 。這座1901年開業的酒店,由新加坡Raffles創辦人Sarkies兄弟開設,在殖民時代是上流人士出入的場所;英國作家奧威爾、吉卜林(Rudyard Kipling)及毛姆(W. Somerset Maugham)都曾入住。二戰時期日軍佔據酒店,還把酒吧變成馬廐;但獨立後緬甸軍政府把酒店國有化,才是最大的災難。《Lonely Planet》創辦人Tony Wheeler 1979年曾下榻於此,形容酒店老鼠比住客還多。到了1990年,安縵酒店(Aman Resorts)老闆Adrian Zecha與政府合作,忠實地復原酒店舊貌,1995年重新開業。這座好比我們半島酒店的旅館,只有31間房的酒店,格外私密,典雅舒適,入住這裏的人都是為了那份經典的情懷。

The Strand Yangon

房租:每晚$2,282起

網頁: http://www.hotelthestrand.com/

奧威爾的緬甸

《Finding George Orwell in Burma》作者Emma Larkin說,奧威爾除了《緬甸歲月》外,還寫了兩本關於緬甸的書─《1984》和《動物農莊》,後兩者巧合地預言了緬甸的軍政府統治時期。奧威爾對緬甸確是有深厚感情:他的母親在英屬的緬甸出生、長大,他也在19歲時投考帝國警察,在緬甸伊洛瓦底河(Irrawaddy River)上游駐守四年,期間學會流利緬甸語,也見盡殖民者對當地人的歧視和不公。回英國後將他的經歷,改編為他第一部小說《緬甸歲月》。據說他最後一本書也是以緬甸為背景,只是未完成便已離世。

Yangon Walking Tours

費用:$388(一至二人,第三人或以上每人額外付$155)

網頁: http://opening-up-burma-travel.info/

Travel Notes:緬甸

機票:乘新加坡航空由香港經新加坡往仰光,票價$3,416起(包括稅項及燃油附加費),網址: http://www.singaporeair.com

簽證:持特區護照往緬甸須簽證,費用$150,需時一個工作天,緬甸駐港領事館: http://myanmar.e-consulate.org

貨幣:1港幣約兌128緬甸元,宜帶新簇的100美元紙鈔到當地兌換,匯率較好(文中價錢已折換為港幣)

鳴謝:新加坡航空、The Strand Yangon