人生聚散無常,通往幸福路總是荊棘滿途,說不好更是悲歡離合夢一場。南韓裝置藝術家李恩淑走過的路也不平坦,家人南北分隔,自己也在意外中險些送命,但她總希望疏離的可以更加親密,失散的可以重聚。七年前,她在當年分隔東西德的地標勃蘭登堡門(Brandenburg Gate)前矗立一道螢光幕牆,勾起市民對柏林圍牆倒下後國家統一的回憶,見者無不垂淚。今天她來到尖沙嘴,把貼上中、日、韓三國標語和人名的螢光膠凳放到海港城的露天廣場外,主題自然是不分你我排排坐的無國界交流,但在中港矛盾日益加劇的標誌性地段作展覽,顯然是有點詭異,只能慨嘆殘酷的現實下她想得太美了,辜負了她一番好意。

記者:陳以恒

攝影:林栢鈞、黃子偉(部份圖片由受訪者提供)

擔螢光凳仔 為生命泛起生氣

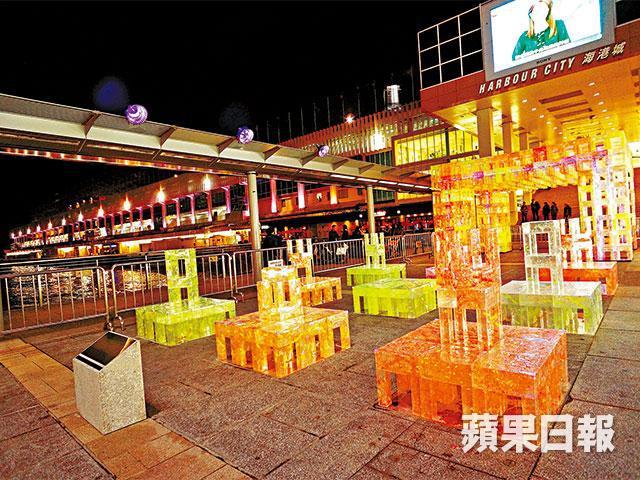

回想這兩年,無論是多啦A夢兵團登陸,還是大黃鴨泊岸,都紛紛攻陷了這個露天廣場,曾經成為面書洗版焦點。想不到一年之後,那時的氣氛已跟香港人貌合神離,任你多有趣的裝置,都難挽回那昔日歡顏。李恩淑和兒子能在重重鐵馬內,擔擔凳仔在這裏聊聊天,歸根究柢,因為她是這個大型裝置的主人。

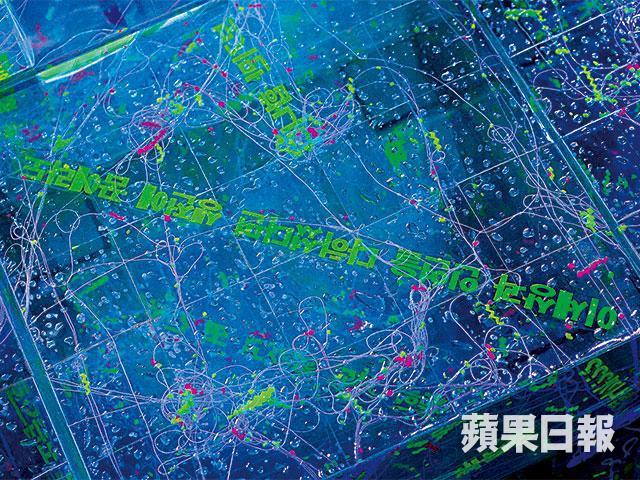

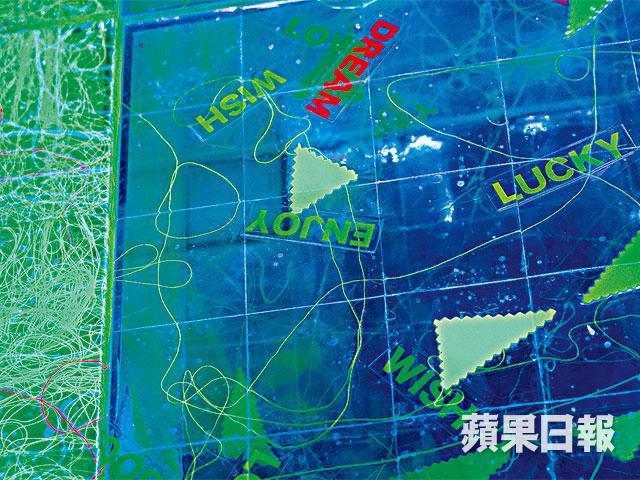

「去年11月已經開始構思做這一個裝置,後來首爾梨花女子大學借出場地,大學的學生們又幫忙,才能趕上這次展覽。」細看八百張膠凳上,有的印有中、日、韓名人的名字。名字都是朋友們提供給她,否則她怎麼知道「林熙蕾」、「李嘉欣」的名字是怎樣寫?而入夜後,凳上的名字以及如臍帶般的紡織線條,在暗暗天色下發出微微螢光。李恩淑多年來鑽研光學及紡織藝術,作品多以紫外燈光及紡織線條表達變幻不定的生命。她很早就體會到生命是幻變無常,能夠活着本身就是一種僥倖。年輕時她只想當個家庭主婦。「我上大學想念家政,想不到刺繡原來屬紡織藝術,誤打誤撞成為了一個藝術家。」她笑說。然而不久之後,她發現藝術之路並非坦途,還讓她遇上人生第一次考驗。1986年她在處理展品時,由於石蠟過熱冒火,臉部和手臂的皮膚四成燒傷,令她在往後四年需要接受八次大型手術,整條右臂還差點廢掉,那種痛與絕望讓她生不如死。一死了之容易,活着反而難,那時候最捨不得的是她的藝術和兩名年幼的孩子。自此之後,她的藝術重新出發,生活再由「活着」開始。往後十年,她在南韓埋頭苦幹繼續自己的螢光創作,可惜展品常給人又膠又螢光的印象,認為太年輕、不優雅而不受藝壇重視。她沒有放在心上,每晚在工作室裏,瞪着那些發光的紡織品看得出神,生命彷彿痛得有意義。及後她獲邀參加德國工藝展,讓她擴闊視野,最後移居柏林,首爾、柏林兩邊走。

排排坐化紛爭 想得優美

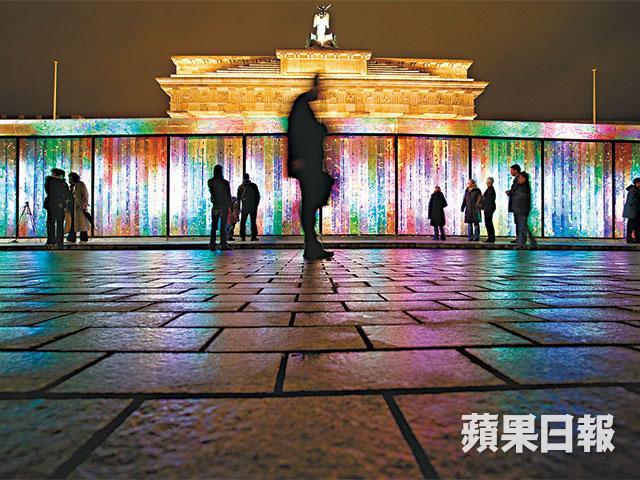

她最為人所熟知的作品,是2007年於德國柏林的勃蘭登堡門(Brandenburg Gate)前的「消失了的柏林圍牆」(Vanished Berlin Wall),這個長22米高3.5米的裝置藝術品,還寫上了五千位韓國人失散家屬的名字。東西柏林南北韓議題共冶一爐, 讓「國家分裂」再次成為熱門話題。李恩淑一再強調, 她的作品只是有關家庭團聚,非關戰爭。然而她不能否認, 那個裝置背後的亂世,本身就是二戰、韓戰下的衍生品,她選擇以「家庭是親情」的命題,回應這些政治議題。海港城這些膠凳,也是一種回應。「早前在BBC新聞中看到兩國外交大使不肯面對面交談,電視台迫於無奈要把他們放到不同的錄影廠轉播。」倘若擔擔凳仔排排坐,就可以輕易解決人世間的紛爭,可能真是她想得太美。

不過話得說回來,怎樣化解紛爭維繫家庭友情,都是李恩淑的藝術。「還記得我50歲那年正在準備一個關於家庭團圓的展品,當時曾經問我老父,逃難前北韓那裏可還有失散的親人,父親說:『你還有四名兄姐在北韓』。」她當時對父親有無比的愧疚,因為要讓一個年逾九旬的老人家把這個秘密埋藏這麼多年。

今天李恩淑看着發黃的舊照片,她恍然大悟,開始明白到為甚麼父親沒有在照片裏出現。「我猜是因為他惦記着北韓那些失散的孩子們,所以有種內疚感。」前妻所生的孩子們,至今生死未卜,沒法能跟他們一起生活,或許這是她爸爸人生裏最大的遺憾。因此,作為女兒的她,還有孩子在身邊,一家人齊齊整整的,心裏總是充滿感恩與珍惜。