還記得二○○二年是多麼困難的一年,公司倒閉、裁員、削減工資,到處都瀰漫着悲觀的情緒,雙失青年正正是這樣的經濟條件下的產物。當時只有廿一歲的賴偉東的故事,登上了雜誌,電視台也跑去訪問他。報道這樣說:「十六歲的阿東由惠陽來港,在叔嬸的豬肉檔打工。年紀輕輕購入愛秩序灣六百多呎居屋單位,與父母同住,還一心打算儲錢買個肉檔。」當年人人奢望靠金融地產賺舒服快錢,他甘願走入肉檔學斬豬肉,一句「豬肉佬又點呀?今時今日有份工做已經好幸福啦!仲怨?」激勵無數雙失青年,又濕又臭的街市,就是這個新移民的希望。

十二年後的今天,他夢想成真,但在灣仔街市他經營的肉檔卻找不到他的身影。隔鄰豬肉舖老闆說:「你找阿東?他現在撈到風生水起,開兩檔喇!」阿東的確斬豬肉斬到成了肉檔老闆,但已轉到西灣河打拼的他卻說:「人家以為我好景,其實灣仔完全變成商業區,少住宅,流失熟客,生意額大跌至少兩成。從前日賣十隻八隻豬,現在只能賣三隻,逼不得已,去年十一月才另覓新址,先試試水溫。」灣仔舖位只有十呎闊,兩年前約三萬元租,現在升至五萬元,有些大檔更升至十幾萬租,相比之下,西灣河租金較平,住宅又多,租金約四萬元,勉強還能捱下去。

「當年最怕超市搶去生意,誰知最惡是地產霸權。」阿東回想起曾想買一間舖,如今他說「發夢啦!幾千萬,點買?」幾年前曾想過賺點快錢,炒股卻蝕了廿萬,「還是腳踏實地的好。」當年聘用他的叔叔幾年前已結束了香港的肉檔生意跑回內地養豬,「豬價由七百元一擔狂升至千四元,加上人民幣升值呢!不過我冇後悔。全家人都在香港,但近幾年才知生意難做。燒豬毛要用石油氣,一罐由一百元升價至四百元,但豬售價只可以加兩元一斤。」剛巧接到一個熟客電話,他邊燒豬毛邊夾着話筒,說:「陳婆,係呀,現在我灣仔、西灣河兩邊走……你剛剛搬去第二區當然不習慣,悶打電話給我囉……灣仔怎樣?做住先啦!聽聞樂富街市,領匯又話要賣芝士紅酒,好彩當時投不到市政大廈舖位,限制多多……你不要走來走去,待會有空拿豬肉給你。」從前街市成就了阿東的夢,但舊街市一個個被淘汰,連他的夢也被戮破,舊街市沒了、人情味沒了、連夢都沒了。

記者:邵超、陳芷慧

攝影:陳永威、劉永發、部份圖片由歷史博物館和政府新聞處提供

首個私人有蓋墟市

聯和市場

建於1951年

粉嶺聯和墟

香港戰後首個私人合資興建的有蓋墟市和商住兩用建築群。當年聯和墟是由很多條鄉村的人聚集買賣和聯誼的地方,

毗鄰就有粉嶺戲院。

新一代綜合大樓

楊屋道綜合大樓

建於1990年

荃灣楊屋道45號

大樓包括街市、體育館及政府辦公室,不少人趁假日跨區來此購買平價新鮮海產,近年成為買海鮮勝地,攤販樂意分享烹飪海鮮的秘技,滿載人情味。同區荃灣街市卻無此魅力。

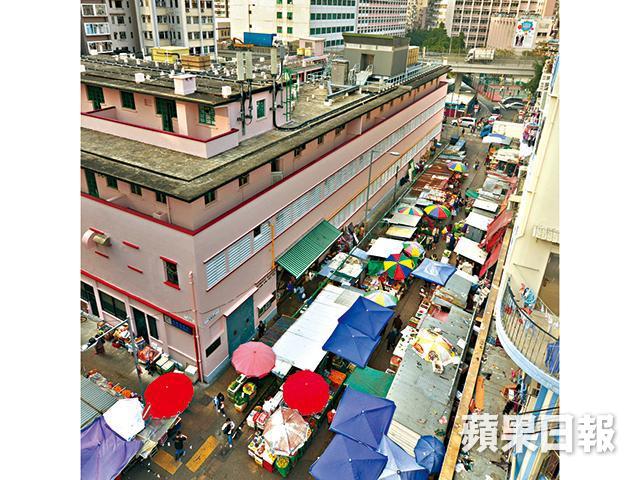

室內露天街市並存

油麻地街市

建於1957年

甘肅街20號

因為榕樹頭天后廟前聚集了很多擺攤的小販,因而天后廟旁誕生了街市街,1957年小販遷至現址新填地街露天街市或搬入油麻地街市。既有露天街市方便買菜,街坊不喜歡室內街市上上落落,室內街市自然受到冷待,是典型忽略使用者需要的規劃。

九龍最早室內街市

九龍街市

建於1911年

北京道與廣東道交界

即尖沙嘴街市。兩層高的紅磚建築,部份為三層,頂層為石屎及瀝青。99年拆卸改為北京道一號,原檔販遷往海防道臨時街市,「臨時」了35年!

香港首個室內街市

上環街市

建於1858年

德輔道中323號

舊上環街市是香港首個室內街市,原分南北兩座,1858年落成的南座於1980年拆卸,而法定古蹟西港城即為舊街市北座,1906年落成,為英國愛德華式建築風格,四邊角樓外牆有帶狀磚飾,底層有大圓拱。

戰後首座街市

必列啫士街街市

建於1953年

上環必列者士街2號

戰後首座街市建築,當時正值實用主義建築風格興盛的年代,全幢建築沒有多餘的設計,近70年代於一樓闢了兒童遊樂場,並有兩道橋連接永利街,一齣《歲月神偷》令它成為遊客景點。

保育建築

中環街市

建於1858年

德輔道中80號

中環街市前身是廣州市場,興建於1895年的第二代採用維多利亞式設計,中央設有塔式建築,於1937年拆卸。第三代街市的設計特色是簡單的橫向線條,以實用功能為主。

現代流線建築經典

灣仔街市

建於1858年

灣仔道1號

我們熟悉的舊灣仔街市是第二代,位於街角,故當時負責設計的工務局採用圓邊設計,橫向長窗和雨篷所組成的橫線條,在沒有冷氣的年代,讓室內採光和空氣流通更佳。

香港街市話當年

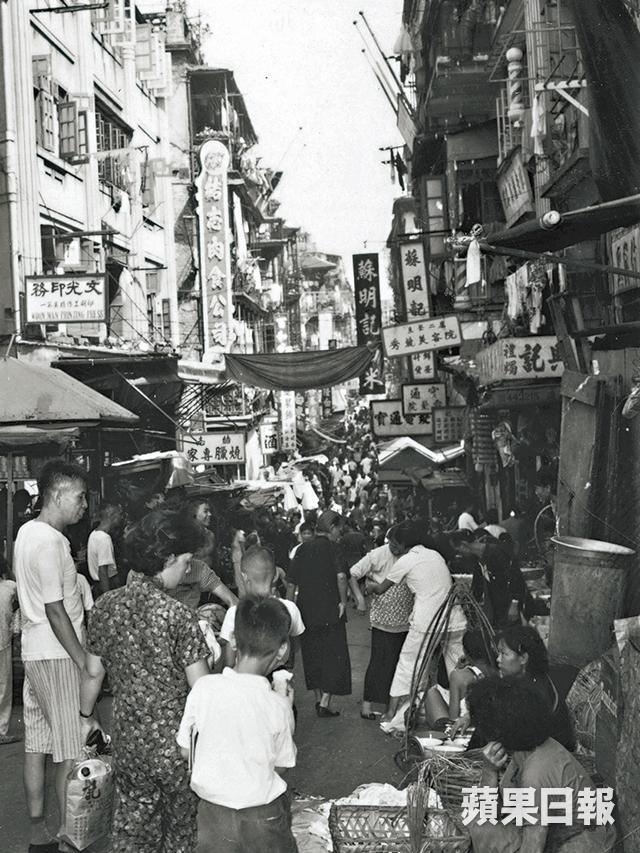

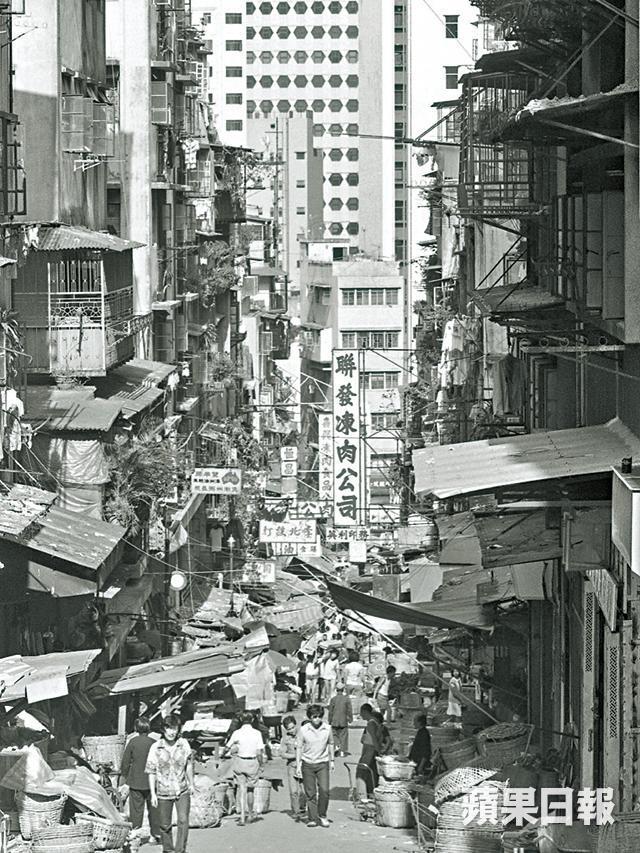

第一階段 開埠前 只得露天墟市

在老照片裏常看到婦人們挑着兩個大竹籮,放下板凳,叫賣自家種植的菜蔬,這種路邊攤就是露天街市的原型。嘉咸街街市早在1840年已經出現,更早以前,小販愛在人流滙聚的廟宇前擺攤。油麻地露天街市便是遷徙榕樹頭天后廟的攤販而來。攤販對於空間使用較靈活。

第二階段 有蓋街市 由古典到實用

香港首個街市舊上環街市於1858年誕生,商戶在劃好的檔口裏營生,建築啟發中環、灣仔等街市設計,古典建築風格的第一代街市大多在20世紀30年代以後拆卸,香港現存最古老的街市為第二代或第三代街市,設計以實用功能為主,如灣仔街市、必列啫士街街市為當中表表者。

第三階段 市政大廈誕生

80年代誕生的市政大廈,將街市、體育館及政府辦公室放進同一幢大廈內,街市仍然無冷氣,至1994年石湖墟才建有首個冷氣街市,千禧年以後的市政大廈,大部份已不包含街市,而是純康體及政府辦公的大樓。現時食環署轄下全港有76個公眾街市及4個臨時街市,歷史最悠久的尖沙嘴海防道臨時街市,已「臨時」了35年之久!街市設計果真諱莫如深。