「若你沒來過馬來西亞,不算看過世界。」 30年代最受歡迎的英國作家William Somerset Maugham這樣說,他鍾情充滿南洋風味的檳城,這塊昔日的海峽殖民地上吸引不少歷史名人墨客駐足,亦令美國攝影師David Hagerman留戀,定居檳城,為《紐約時報》、《Saveur》、《Afar》、《Travel+Leisure Southeast Asia》等國際名牌報章雜誌拍攝,用鏡頭向全世界定格檳城的風華。

記者:孔詠詩

(部份相片由受訪者提供)

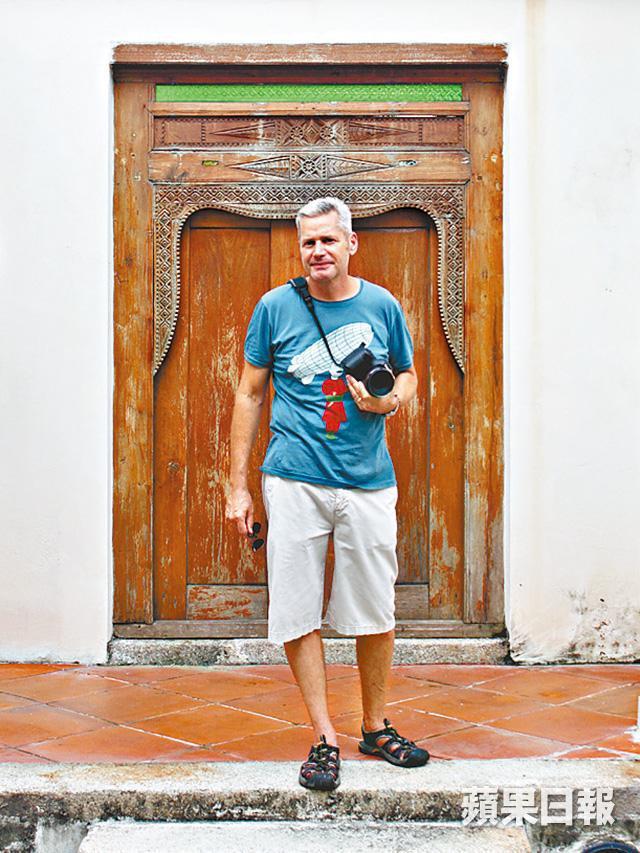

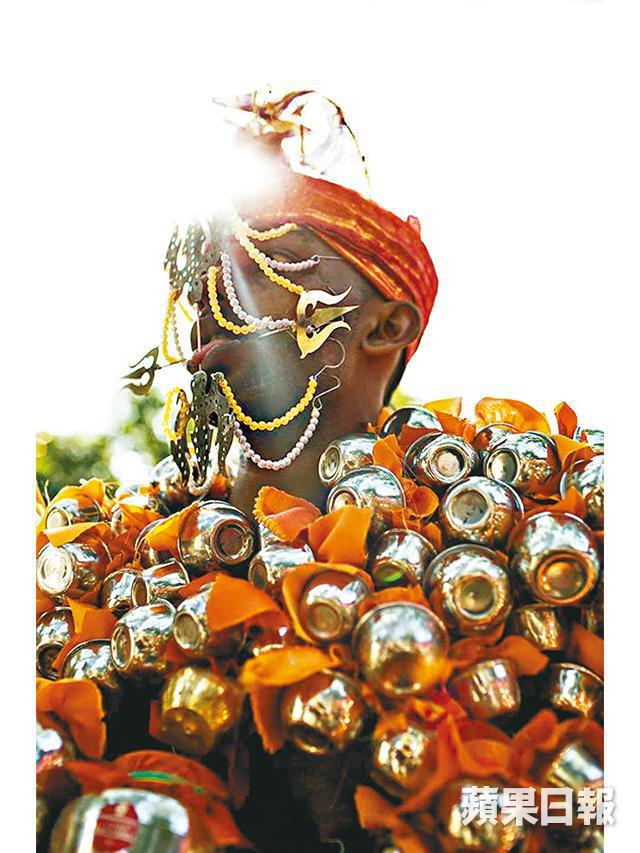

「我算是怕醜的人,但通過相機,能夠幫我與別人溝通。」文質彬彬的David說,從小於美國密歇根州長大的他,1985年首次遠赴四川教英文已愛上亞洲,畢業後重踏香港、上海、胡志明等地工作,最終選擇與妻子在檳城一間百年店屋落腳定居。吸引二人的不止古蹟,而是多元文化的融和。「從Pitt街頭走到街尾,齊集廣福宮、聖喬治教堂及清真寺,短短幾百米有着多種宗教。」豐富的生活元素成為攝影取材,一碗喇沙、一位小販、甚至車仔檔成為他的街頭獵物,越拍越着魔,2009年決定放棄貿易公司的高身厚職,把興趣轉為終身職業,加入攝影師行列,不但為《紐約時報》及《華爾街日報》拍攝美食和旅遊專輯,更接拍CIMB Bank、E&O酒店及雀巢公司廣告,去年獲全球食品攝影比賽Pink Lady Food Photographer of the year第三獎。

街頭捕捉真面目

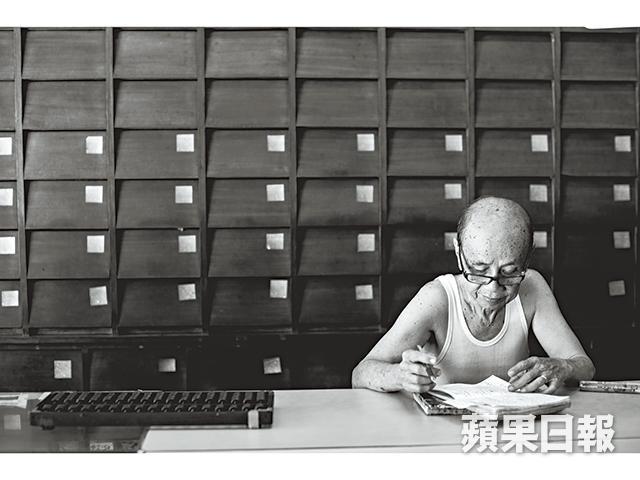

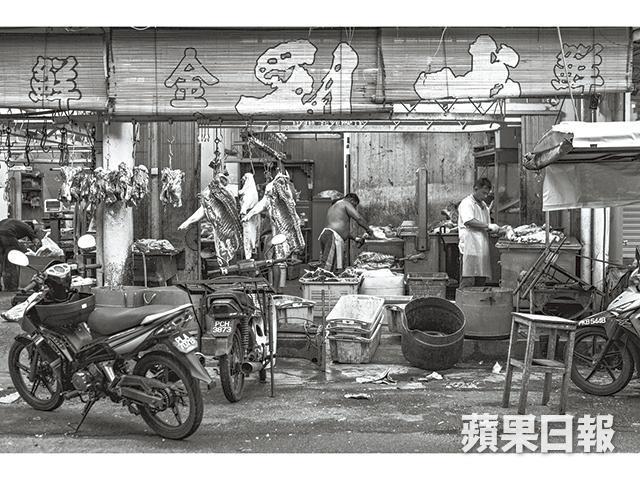

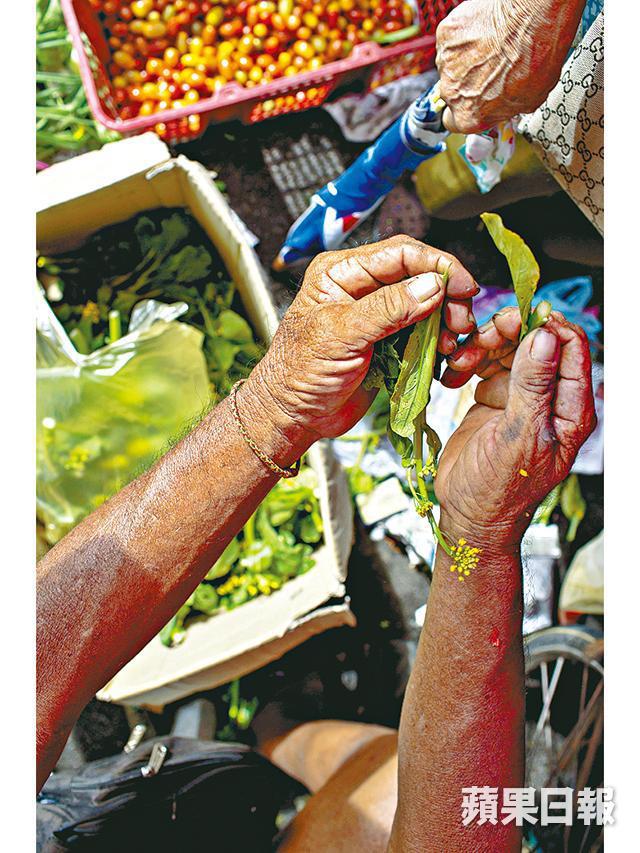

除了應付廣告客戶,David把餘下時間開班教攝影。「檳城的迷人是無處不在的美好人和新鮮事。」簡單扼要地說出這城市迷人之處。於是,把課室搬出文化遺產地區,手持一部Canon 5D Mark II,35mm中距行裝輕便,一對一帶我漫遊喬治城找角度。「我喜歡靜態攝影,小販、檔主全是藝術家,表達真我,自然流露。」不管去哪兒,他的攝影守則是不打擾他們的正常生活。「首先問准他們願意拍照嗎?然後等候時機捕捉真情一刻。」他的學生來自世界各地的遊客,有公司主席、律師、醫生等,性格背景或許不一,但對別人的尊重是基本禮貌,還叮囑教我與拍攝對象保持距離。「其次,不辭勞苦捐窿捐罅去尋寶,眼晴才是最好的鏡頭。」有時相機會規限人的視野,多注意擦身而過的瑣事,前舖後居的藥店老闆專心埋數、漁民在補網、豬肉佬磨刀霍霍,不就是活生生的檳城老貌?

除了人像,David更愛拍攝美食,他視加拿大廚師、攝影師兼作家Naomi Duguid為偶像,加上太太Robyn Eckhart是美食專欄作家,雙雙情投檳城街頭美食。「透過美食讓我瞭解檳城文化,知道他們如何種植和烹調。」過去十年,David花大部份時間鑽入各國街市發掘,由老撾跑到土耳其,再由清邁轉到墨西哥,還是最愛檳城露天市場的人情味,走過街頭的喇沙小販檔,忍不住技癢拍照。「要拍到喇沙聞得見香辣味,才算成功!」 David建議有兩個,一是找夥計捧來拍,二是topshot影全相,盡快把碗上繁多的醬料和配料一次過呈現眼前。

晨早傍晚光線柔和

在檳城找構圖不難,但充沛的陽光老是反差太大,David說晨早和傍晚最柔和。「其實好光線可自製,先找到光源位置,自己左右移動配合光影變化,側光豐富畫面層次,逆光又能突出主體輪廓。」他特意帶我到Pitt街小印度區內的香料廠,師傅正在殘舊機器旁處理橙黃香料,背後堆滿紙盒鐵罐,咔嚓一聲我連人帶景拍下;到課堂尾聲他會逐張相細看,有點重返小學取成績表的緊張。「你把廠內的光管也拍下,令背景太多雜訊,分散師傅這主體。」的確David拍的角度較低,刻意避開刺眼燈光,他的用意不是要抬高自己,而是從檢討中學習,攝影有角度更要態度。「相片反映你的思想,無論用甚麼相機,都可引起共鳴。」面對日新月異數碼年代,按快門前,請多觀察多用心看世界。

David Hagerman攝影團

收費:3小時$1,950起

網址: http://davidhagermanphotography.com/

Travel Memo:檳城

$1,300起。查詢: http://www.hkexpress.com(Hong Kong Express)

簽證:特區護照或BNO均毋須簽證。查詢:2821 0800(馬來西亞駐香港領事館)

匯率:1馬幣約兌港幣$2.4(文中價錢已折算為港幣)

電壓:220V三扁腳插座

官方網址: http://www.tourismpenang.gov.my(檳城旅遊局)

鳴謝:Hong Kong Express、Design Hotels、Seven Terraces