好奇是旅人的繆思,也是毒品。《Lonely Planet》特約作者鄒頌華對民間信仰好奇心不絕,建立另類探索香港和其他城市的方式--去緬甸、台灣等東南亞城市參觀廟宇不算偏鋒,走進紐約、倫敦時尚之都,先往墳場跑才是,還有人家去京都賞櫻賞楓,她反而花了十天去學習內觀靜坐,跟身體對話!旅遊,走走吃吃以外,原來修練瑜伽、內觀靜坐讓你讀通自己,遊廟宇、墳場則能讓你讀通一個城市,都是人生不願錯過的好風景。

記者:邵超

攝影:劉永發、部份由受訪者提供

「我拜神和學習冥想、內觀和瑜伽,除了想研究一些民間風俗和信仰外,也是一種感恩。之前我在石澳道撞車居然無受到大傷,多次大廈大火又沒有波及我家,回想我過去旅行時遇上不濟事都會迎刃而解,除了自己行事小心外,亦覺上天真的待我不薄。」與其說是怪力亂神,不如說靈修給予她一種心靈的慰藉。未到知命之年,鄒頌華因着旅遊作者身份,總算經歷非凡。家中的小神壇,放着許多與民間信仰有關的擺設,兩年前大廈大火,或許那個趣致的石敢當像真的為她擋了煞。它們並非來自泰山,而是台灣金門,當地人稱之為風獅爺,「金門只是一個很小的島嶼,卻有約八十尊風獅爺。相傳鄭成功佔領台灣後,大量砍樹以建造軍船,造成金門水土流失,農作物失收,自立了風獅爺便有所好轉。」民間信仰與迷信是一體兩面,手心裏捧着的一對風獅爺,造型憨厚、逗趣,鄒頌華認為是金門手信首選。

「廟」趣橫生

「現在去旅行,多去民間信仰濃厚的地方。」鄒頌華不是佛教徒,也不是道教信徒,卻奉北帝及天后娘娘為旅遊之神,在港或到外地,必入廟拜神,「俗語說行船跑馬三分險,出門旅遊其實跟出海打魚的風險相若,所以有了拜北帝和天后娘娘的習慣。」拜神其實在看風土民俗,每逢天后誕期,一艘插滿彩旗的專船,載着善信們往佛堂門大廟參拜,「船一離岸便有人焚香,船變成一座海上廟宇。」

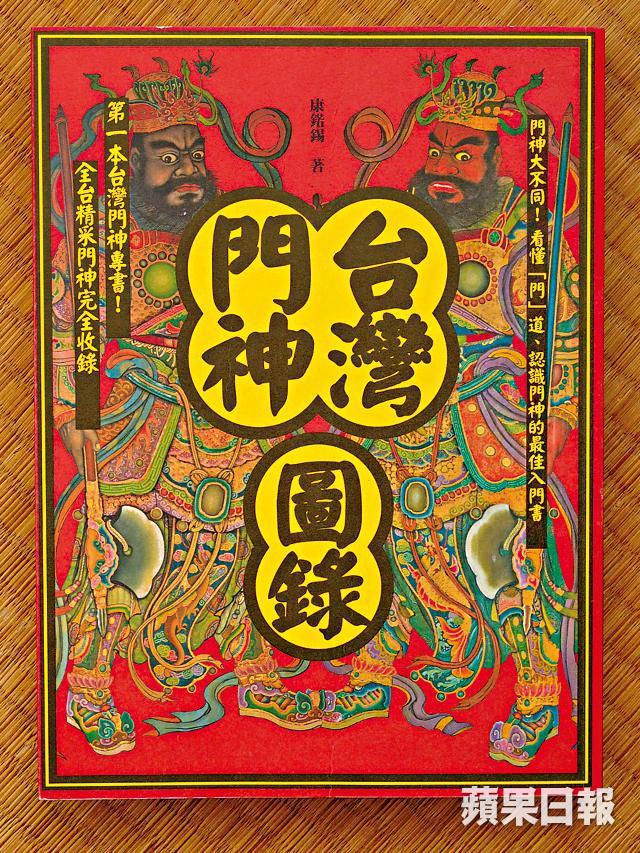

話說鄒頌華看廟成癮,導她升仙者是前香港大學美術博物館總監楊春棠,知識之淵博足教她「當他神咁拜」。每逢星期六,她都會參加華人廟宇委員會舉辦的一系列廟宇講座,講師之一的楊春棠,對中國及香港歷史、中國美術考古、廟宇文化無一不精,一聽着迷,啟發她於《Lonely Planet》裏特闢半版篇幅寫中國傳統的門神畫像。一對門神,佛道人物盡皆不同,道教門神多為秦叔寶和尉遲敬德,我們熟悉的關公,就跑到佛寺門上。佛寺的門神也不稱門神,叫護法,佛寺的主要護法是韋馱菩薩及伽藍菩薩,伽藍菩薩由西域傳到中原,容貌變了關公。關公在雲泉山皈依受戒的傳說,在佛教通史《佛祖統記》就有提及,後來成為古典文學《三國演義》「玉泉山關公顯聖」一段精采情節。不過鄒頌華卻發現香港廟宇來來去去都是武將做門神,「台灣的門神種類豐富得可以出版一本圖冊!」譬如台灣一些供奉帝王的廟宇,如天后娘娘、王母娘娘、帝王妃嬪等,門神可以是宮女或太監!」到台灣買書是常事,《台灣門神圖錄》送禮自奉皆宜,書中文字極簡,僅表列廟宇和門神名稱、所在位置及尺寸等,還有畫師名字,「台灣人很尊重畫師,一般畫師的名字會繪在武門神的箭套上,台南的潘麗水和潘岳雄兩父子都是門神彩繪大師,作品遍及台南及台灣重要廟宇。」在香港的廟宇壁畫間有畫師之署名,但門神畫師卻無從稽考,甚為可惜。

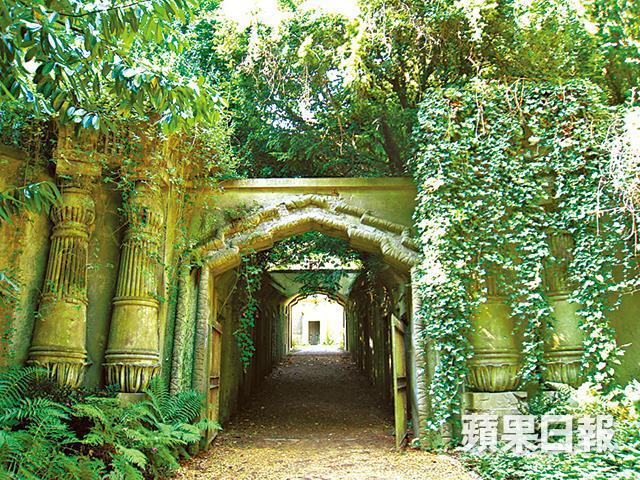

鄒頌華喜歡廟宇,也喜歡到墳場散步。建於綠林裏的外國著名墓園是假日好去處,外國人視墳場為文化保育的一個場所,多舉辦導賞團,市民可以透過參觀墳場,了解當地的歷史及城市規劃,甚至是自然生態,在香港歷史悠久的墓園裏,規模小但秘境亦多,「你知道跑馬地墳場內種了14棵櫻花樹嗎?2002年時有個訪港的歌舞伎團體,團長知道香港葬了一些大正和昭和時代的日本苦命女人,就建議籌錢在園內種櫻花,兩年後的情人節,香港日本人協會和日本人學校真的種了。」鄒頌華只肯透露櫻花樹在高處隱蔽處,背後的苦心,你懂的!

修練瑜伽多年的鄒頌華亦可以為放空心靈去得更盡,早前去了京都參加內觀基礎課程,十天內每天打坐十小時,學習觀察身體不同部份的感覺,「老師會指導你如何打坐,其間除了晚上一小時可以問老師問題外,其餘時間不准談話。全程食素,一般完成課程後,習得無論對痛楚或舒適的感覺都盡量不起反應,只耐心觀察,以此淨化身心靈。」內觀是流傳了二千多年的印度觀察自我的方法之一,有人稱之為生活的藝術,聽上去很玄,但鄒頌華指出一個很實在的好處,她患有盆骨移位此都市病,倒是坐正了,「內觀跟瑜伽一樣不涉宗教。全球都有內觀中心,京都的內觀中心在偏僻的市郊,須預先在網上報名,不收費,但一般參加者完成課程後隨緣捐助,中心絕不接受非參加者捐款。」有興趣可瀏覽 http://www.dhamma.org。

心靜自然看得清

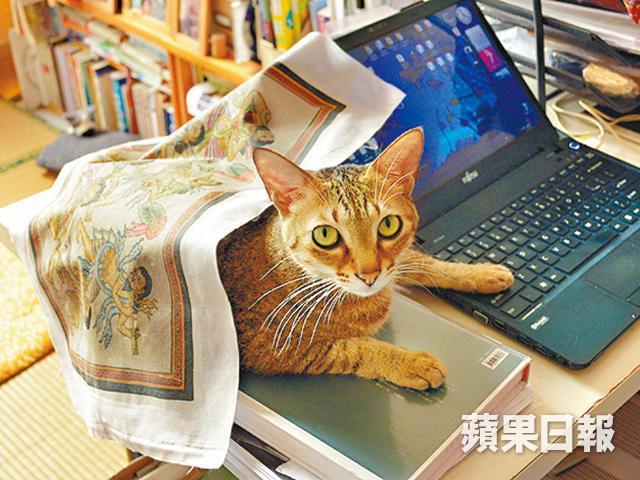

京都深山太遠,在家也是修道場。鄒頌華家一人兩貓,家居陳設簡單,傢俬不是撿來就是二手家具,客廳向陽一角,鋪上榻榻米,便是打坐之所,有時在這兒看看書,舒服得抱着兩頭貓兒倒頭就睡。旅遊作家的嗅覺特別靈敏,出了家門不到五分鐘,在太古坊找到悠閒小天地,「這個商業大廈前的草地,小得甚至不能稱為花園,但草地任卧,也有舒適的椅子,我很享受在陽光下閱讀。」時間是緊箍咒,上班族看不見大廈外的草地,遑論大廈某層的平台,原來在大廈三十多層有一個享有無敵海景、設了座椅的平台,這是特意為大廈使用者而設計的悠閒驛站,在午飯和下班時段也不見人。心蒙了塵,眼就視而不見,「有時帶本書,就在那裏『磨爛蓆』,看海發呆也好,奢侈地享受大半天。」自由業者享有無盡的時間,但鄒頌華想說的是:「當然我家的位置是得天獨厚,但只要花點時間認識自己的社區,必有驚喜!」散步是最佳體驗社區的方法,有時她會步上附近小山崗的小廟,看看自己社區內這個人流密集的社交場所。

信仰尋源