魏福全第一眼看到來台灣求醫的易小玲,心裏明白,人努力行事,也靠上天成就。

「看到她時候,我心裏誠實地說:『你找對人啦。你很可憐,但這次應該是找到了。』我當然不能跟她保證,保證是上帝的事情,但她最少是in good hands」。

在神奇的手裏還是在神的手裏?魏福全是專注顯微重建手術(reconstructive micro surgery)的先驅,35年來參考學習前人及同輩的經驗研究新醫術。在學術上,由沒有野心的外科整形醫生,變為國際顯微重建權威,他提醒自己最多的是:不要驕傲。

醫學先驅 不願跟香港比較

作為長庚醫學院前院長、顯微重建整形外科的首位科主任,魏福全說,以游離腓骨皮瓣重建下顎,原概念由他與長庚醫院團隊而來,發展了近20年。香港大學前醫學院院長、現任副校長周肇平評魏福全用游離腓骨皮瓣移植面顎項目上,是世界第一。

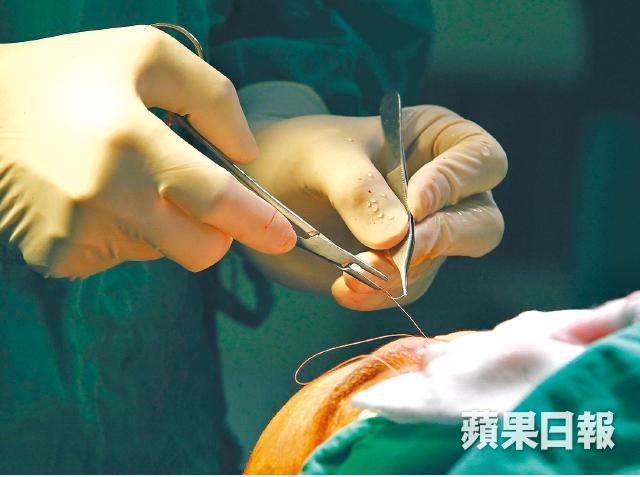

台灣大國手用自己原創經驗為受槍傷的馬尼拉香港人質受害者易小玲做手術,截取易小玲左小腿腓骨皮瓣,重塑右下顎,當中要縫合骨皮瓣血管與頸部微小血管;血管通了,移植的腓骨得到血液養活,往後就可修復臉頸皮膚。要令百分之九十七成功率不輸給百分之三的失敗率,控制結果,他用優雅嫻熟經驗控制緊張與壓力,一針一針縫合比髮絲還幼小的血管,手術成功,不會喜形於色。

魏福全是台灣脫離日治時代以後成長的一代,接觸及追求世界頂尖醫學,知道甚麼是好和更好。農曆年前他在台北接受本報訪問,駕駛房車帶記者上陽明山遠足。

祖籍福建漳州,魏福全父親是屏東南北貨商人,專門入口日本及南韓海味乾貨,家境不錯。三個弟弟,一個是眼科醫生,一個是婦產科醫生,一個是藥廠廠長,妹妹修讀商科,定居法國。他說,日治時代,台灣社會精英都只能念醫科,政治與法律都被當權者視為敏感科目,不能隨便修讀。爸爸聰敏,年年考第一,但最終沒有讀大學,至三個兒子在國民黨治下,依然選了讀醫這條路。

「我看台灣現在跟新加坡、南韓相比,已經沒有快速進步。台灣不能走上去,政治方向,要不要對中國開放?大家都沒有決定,想法不同,都在拉扯」。魏福全一邊說,房車不覺已駛至台灣故宮附近內湖區路牌,他就是住那區。車向左轉,大家不其然說起民主的好與壞。現在台灣人不滿薪金停留在十多年前水平,不滿經濟發展,嚐過了民主苦果,但這位世界顯微重建手術先驅,還是同意建立公平政治制度很重要。

「我們可以選總統,我們很驕傲啊」。這可是要跟香港比的說話了。他說台灣醫生地位非常高,1972年他在高雄醫學院畢業(現為高雄醫學大學),當時是繼台灣大學醫學院以後第二間醫學院,到現在已有十多間醫學院了,台灣醫生地位依然很高,但醫生收入,跟香港比,做一樣的工作,香港醫生可以得到好幾倍報酬。

世界是不公平的,所以一個社會更需要愛心及公義。說到他自己的醫學成就,魏福全卻又很不願意香港要跟台灣比。

「顯微重建手術是整形手術裏面更專的東西,我們在起步時是先驅,在世界也是先驅。其實,你香港也有很強的地方,香港記者把我跟香港醫生比,以為我很高興自己高於香港,其實,我是不高興啊,而且對香港醫生也不公平」。還未上到山峯,車子到了陽明山外圍,已經有一兩棵桃紅色櫻花很吸引人視線。周肇平肯定香港顯微重建手術達世界水平。知己知彼,各取所長,是醫學交流的重點。魏福全說:「縱使我現在有八成九成整型外科比香港大學好,但有一天,我還是要去學那一成遜色於港大的項目,這是醫生的本份。」

魏福全在華盛頓大學當客座教授時,應教授要求,為一位當地護士移植腳趾到手掌。也曾為埃及醫生打開手掌,移植關節。紐約大學教授Edvardo Rodrigvez在長庚醫院交流顯微手術心得後,前年成功進行了換臉手術。魏福全說:「Hopkins(美國約翰霍浦金斯大學)在臉骨手術上很出名,他就不會來我這邊學了。」

顯微重建手術神奇之處是,除了內臟以外,身體任何部份都可以用身體其他部份重建修補。

陽明山上,在快到擎天崗之時,魏福全在一棵樹旁停下腳步,跟記者說起從美國來跟他學顯微重建手術的敍利亞整形外科醫生Nidal AL Deek。「他若回去,一定可以在敍利亞服務很多人」。戰爭炮火摧殘生命,也令不少人生活及身體都支離破碎,因為顯微重建手術的移植技巧,令傷者有機會不用截肢。「我一個人是做不完的,每一個手術,四小時、八小時是常規的了,得有人跟進照顧病人,才能好好回家睡覺」。以病人為先,就會想到承傳的問題,「否則,我退休以後,就甚麼都沒有了」。這是他樂意與世界交流的原因,他說也在越南成立了顯微重建手術中心,希望幫助更多創傷及癌症病人。

敍利亞一萬多人死於無端戰爭,Nidal說,全國四成地方已被戰火破壞,但大部份具歷史價值的地方仍完好免受摧殘。這個古老文明國家的戰爭還未完結,談不上重建。Nidal父親是大馬士革大學教授,母親是建築師,她不幸患上乳癌,因為怕受狙擊,一直不敢送去醫院治療。

在失去後彌補新的,那是重建的意義。一個國家,一個病人,在創傷後,都需要修補重建。魏福全的顯微手術,不是挽救生死的關鍵,但在生命裏另有意義:「我還是沒法逃離生死觀念,但是,生命一定要有尊嚴。」

其實魏福全走上顯微重建手術世界權威之路,也跟台灣社會發展關係密切。他在加拿大多倫多大學從事整形外科顯微手術研究以後,1981年回到台灣,當時正值社會經濟急速發展,但工業意外及電單車意外數字很高,他說台灣自1967年開始全民健康保險制度,只要是因為外傷或是疾病導致的,均可以透過保險賠償進行外科手術。手術費沒問題,病人可以得到治療,醫生亦可以在適當資源下不斷累積及提升經驗。

三方權威 建團隊互相補足

長庚醫院整形外科由美國傳教士兼整形外科教授羅慧夫(Samuel Noordhoff)創立,魏福全坦言從加拿大回到台灣時並無學術野心,兩年後,有一個亞洲外科手術會議,恩師Noordhoff讓給他作代表出席。「這是關於我的工作,但他也不自私,作為主管,沒有在我的工作上領功,他說:『福全,你去啊。』」國際會議上,都是日本、泰國及新加坡等著名外科手術學者,事業剛在起步階段的魏福全,第一次在席間發表論文。初見世面,他有說不出的驚喜,「我很興奮啊,原來我無論在數目及質量上都不比我心目中的英雄差」。從此,他每有國際會議都去參加,每一次都發現自己的研究成果不錯,但心裏卻總是戰戰兢兢,「我沒有自我感覺良好,我很擔心,很多次,我都以謙卑之心問:『這是真的嗎?不是我自大吧?』」醫學研究都想做到最好,得益的會是病人。或許,有時醫生源於理想的自大,是可以理解的。

國際會議及期刊向他發出的邀請漸多,醫學同僚朋友也漸多,直至今天,他共發表了近500篇學術論文,在重要的顯微教科書裏,由他撰寫的課文多達80多篇,更與美國教授Samir Mardini合著整形重建手術醫學教科書。所以,世界各地學習顯微手術的整形外科醫生,都很認識魏福全。

69歲、曾任矯形及創傷外科講座教授的周肇平,比魏福全大一歲,他說早期中文大學醫學院梁秉中教授也有用顯微重建手術處理骨科問題,包括手與腳的移植,兩人與魏福全都有互相觀摩交流,後來魏福全在腳趾移植手指方面很成功。他形容魏福全在發展顯微手術很有想法,「他(魏)在三方面全世界首屈一指,第一是把腓骨連皮膚移植到下顎,;第二是把腳趾移植至手指;第三是重建臂叢神經,在台灣、泰國及印尼電單車意外很多,從頸、肩至手臂撕裂,很難醫治,但有顯微重建手術後,大大增加了醫治機會」。

魏福全成功之處,是能夠建立一個如「百貨公司」的龐大醫療團隊,提供多樣化的顯微手術,互相補足,令病人得到充足照顧。說到駁血管,周肇平曾經在動物實驗裏接通0.15毫米的血管,他說這是世界紀錄。「魏福全有一樣好叻,不是縫血管,而是建立監察顯微血管手術ICU,他當時想到,我佩服他『叻仔』,因為這種手術最危險是術後24小時至48小時,其間血管閉塞就會失敗,相反若果沒閉塞,也就以後都不會閉塞」。48小時內,大約會有兩成個案要需要重做,但兩成中,又會有超過一半機會補救成功,「佢下令,有任何懷疑,就要立刻重做,不許再觀察,不許貪懶,所以他的手術可以這樣精采、這樣成功」。但香港並未設有這種制度。

用最顯淺的介紹,在魏福全手裏,腳拇趾可以修補為大拇指,這是他成名作之一,而且第二、第三腳趾也可以移稙為兩隻相連的手指;乳房可以重建得很好;他也曾經為台灣第一個變性人做手術,為女變男的變性人縫合由身體其他皮膚組織造成的陽具,可以排尿;也能為口腔癌症病人清除癌變部份後,重新縫合新的舌頭。拉臉皮,別人用六小時,他只用三小時;所謂的V面美容,他說其實是層次最低但收費最高的整形手術。

多年來的努力,前年以第一位外科教授躋身台灣中央研究院院士,辛勞的手術與全心的研究發展,他得出以下領悟:「事情沒有分甚麼大小,重建的手術,注意的事情是很小的事情,很小的事情跟很大的事情是不可以分開。血管沒接通,骨頭就不會活,手術就失敗,手術成績不一樣了。香港大學有肝臟移植,親人一小塊肝移植,要接通血管,肝臟才可存活。這個部份,通常是我們顯微手術醫生去幫助他。所以,這個部份是很小,但對整個移植很重要。所以,好像事情沒有大小,小的事情要做,做大的事情,小的地方也要注重,小的地方沒成功,大的也沒有成功。在我自己專業裏,事情是沒有大小,只有先後的發生。」

珍惜學術成就,不少顯微重建項目都是由他原創。魏福全其實不喜歡提及他做變性及美容手術。但如他所說,事情沒大小,一切學問,都可用於手術,讓受傷病患者得到有尊嚴的漂亮生命。

不評易小玲手術失敗原因

辛勤於醫學,顯微手術威權購買心愛保時捷房車,把開支額定於80萬元港幣,最終女兒及女婿自動支付餘額來孝敬辛勞爸爸。香港不少人在財富及知識上都並不勢利,但一個出名大狀、頂級醫生,可真會買一輛名車於眨眼之間。「我當然有能力買,但我覺得有點太貴,當醫生賺錢還算可以,但台灣醫生賺錢很辛苦,做一樣的工作,香港的醫生賺好幾倍薪水。台灣社會像香港行資本主義,但醫療卻像社會主義。因為保險,你沒選擇,保險決定賠你多少」。

行山翌日,記者參觀長庚醫院偌大手術之城後,再到訪魏福全辦公室,他重申不想記者胡亂把他跟香港相關醫療比較。臨走前,他拿着一條真的兒童腓骨,示範顯微重建下顎手術。他說,移植的新骨,怎樣放得準確是一個問題,既要顧及血管接通,也要考慮骨的直徑長度是否足夠種植4毫米的牙齒,「牙是直徑4毫米,所以骨要6毫米,長度要10毫米,深度一定要4毫米,所以你要種牙齒,就得要做到種牙齒,你非得要成功,這個就是真正的可能在那裏,如果是一般醫生,他可能在顯微手術裏可以做這樣子的游離腓骨皮瓣,但是他做的這個東西可能沒有辦法種牙齒」。

「這就是他們(威爾斯醫院易小玲手術)失敗的原因嗎?」記者問。

魏福全突然回過神來,「不知道啊」。他留下一條問題。

每一個社會都有普世價值,魏福全認為,作為受公帑資助的教學醫院必須接受評估,「一定要看看對病人服務好不好,教學好不好,也要看每一個月的醫療報告,去評定是否符合教學醫院的資格,不可能沒有(報告)……」尋找問題的原因是開放的,而公開及負責任的原則,則是任何地方都無可推卸的。

記者:冼麗婷

攝影:李家皓