電影《一代宗師》裏的葉問:「功夫兩個字,一橫一直,錯嘅瞓低囉,企得番喺度嗰個先啱晒,係咪咁話?」葉問這位詠春一代宗師,近年以他為題材的電影總是拍了又拍,同一個葉問,竟有兩位影帝級的梁朝偉和黃秋生飾演,雙雙競逐香港電影金像獎「最佳男主角」提名。回歸現實,這門傳統的功夫迄今的地位和角色也已轉變不少,今次找來葉問第一代徒弟李乾欽,及葉問兩個徒孫楊永勣和王威健,讓兩代詠春人交流,分享他們的功夫世界觀。

記者:謝翠玲

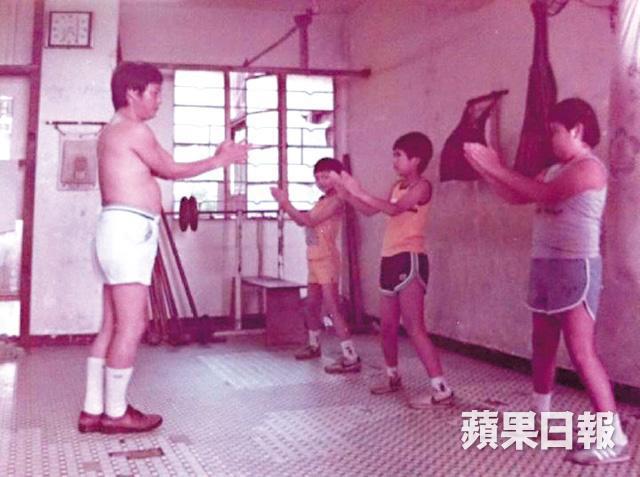

攝影:陳永威(部份相片由受訪者提供)

學功夫為打架……

李

:

那時我十幾歲,舅父劉常叔是三間廟的廟祝,那時葉問在廟外教人功夫,我舅父「點」了我去跟他學,我便去學了。

楊

:

我14歲時在學校打架打輸,跟親戚返師傅黃淳樑的武館,便跟了他。李小龍也是見我師傅厲害,才跟葉問學詠春。

王

:

我是小時候已對功夫有興趣,我媽媽認識師傅(黃淳樑),便回來玩玩。

李

:

我初初無興趣,因為開始時只練一個動作也要練好久,動作又不太好看。(即示範一個縮起來的動作,兩師姪也忍不住笑了起來)後來練久了才有興趣,那時師傅年紀也大,我們幾個師兄弟便跟他去不同地方教拳,去李鄭屋幫人黐手。夜晚要食成五碗夜粥才去睡!

楊

:

對,夜食粥可以去瘀!

李

:

講就說學功夫是傍身,但實在就是打架。我說的是真說話。最初以為自己很勁,對手越多越好。起初打十個,覺得過癮,跟住就會只想打三個,然後只打一個。漸漸會發現山有山高,人有人高。

踢館由講手變講口……

李

:

以前經常有人來踢館,師傅便會安排好我和其他師兄弟輪流去應付,叫我們不要爭,那時便可放縱的去打架了,哈哈!

楊

:

我聽師傅以前也經常提起踢館的往事。現在偶爾也有人來切磋,態度都很好,但會自己走來的,很多時都不算很厲害。

王

:我們打開門,也會有人上來踢館,但當然沒以前多。太過份也可能要報警啦。

李

:

以前踢館打得很過癮的!

楊

:

那時候師傅想練拳,便一齊約去打架。現在的人改了在網上交流。武林都在網上,成為口舌之爭。學不同的門派或不同搏擊技術的都說自己的門派勁,便會約出來租場比試。

王

:

不過都是點到即止,搞得太大件事的話,怕下次很難再租到場地。

上兩代師徒關係,從一而終……

李

:

我只有葉問一個師傅。我結婚時,師傅也叫我帶老婆去見他,要飲這杯「新抱茶」。

楊

:

我同師傅關係似父子,不過我跟徒弟年紀較相近,他們也尊稱我「師傅」,外人不知道,以為我是修理水喉的師傅,哈哈!

李

:

那時師傅也會去上私人班,有醫生、律師跟他學。以前也有女弟子,在西環開大牌檔,成日有人去搞事,她靠功夫保住了自己個檔。

楊

:

好的師傅影響人的想法。

李

:

最緊要學得精,不是學得多,實用就得,打出來便知道。

楊

:

現在很多人希望集百家大成。現代很多人偏向學招式,那是無限的。正所謂招式無限,然而拳法的原則有限。

王

:

現在的人,拳腳跟一個,心法又跟一個。結果反而學太多,對詠春也不熟。

楊

:

我正式學的就只有詠春,但其他也要識,像我去打比賽,也參考揣摩自由搏擊。拍《功夫傳奇》時,也有到日本觀摩合氣道,和到泰國看泰拳。

李

:

要知道其他功夫怎打,但不用學太雜。

楊

:

現代人時間寶貴,錢不是問題,但他們覺得付出的還有心機和時間,學不到東西便會走。

教詠春不能望發達……

李

:

學詠春後沒想過要教,教車比較發,我還要養小孩。看到我師傅那時周圍去教功夫「搵唔到錢」。還不如去教車。我去美國讀過書,識英文,那時有講英文的人要學車便都會轉介給我。

楊

:

現在香港全職教功夫的很少,租場地,灣仔也要成七萬元租。有人為了營運武館,看到學員根基未打好便教新東西來延續「客路」。

王

:

我看到師傅雖然有很多學生,但生活環境不算好。只教拳不會有好生活。我正職是打理家裏的生意,教詠春純為興趣。

楊

:

我後來索性不做生意,全職教詠春。頭一日有13個學生,到了第二個月,只剩下四個。那時我很不開心,後來想想教四個學生如果能夠用心,跟他們用心練習,也是可以教得好。我教了三年半,由四個學生現在增長到140人。

李

:

從前時代不同,師傅很嚴格,但學的人也很會自己練習。我被人打得多,便會有心機去學了,回去會問師傅,檢討被打原因。

王

:

現在的學生練了十幾堂發現沒興趣便走,只當它是個興趣班。

楊

:

詠春傳統的術語如「內勁」,很抽象,學過的人如我們和師伯會知是甚麼,但新入門的人便不明白,包裝變得「神化」。師傅將古人留的智慧到了現代,其實可以換上現代語言,令人更易明白。