「中咗馬票,中咗馬票,得到彩銀將近百萬,問你點辦?問你點辦?」上世紀50年代粵語流行曲《馬票夢》便有這段寫實歌詞。現在百萬元隨時不夠付物業首期,但60年前卻足以買起一條街、幾十層洋樓,故當時「中馬標」絕對是「打跛腳嘆世界」的同義詞,更堪稱六合彩、3T甚至bitcoin的前身。不同的是,「窮人」尚可十元八塊買張六合彩買個一夜暴富的希望,但馬票從來並非窮人的玩意兒,昔日草根往往要集資購買港幣二元一注的馬票,集體分享橫財夢。

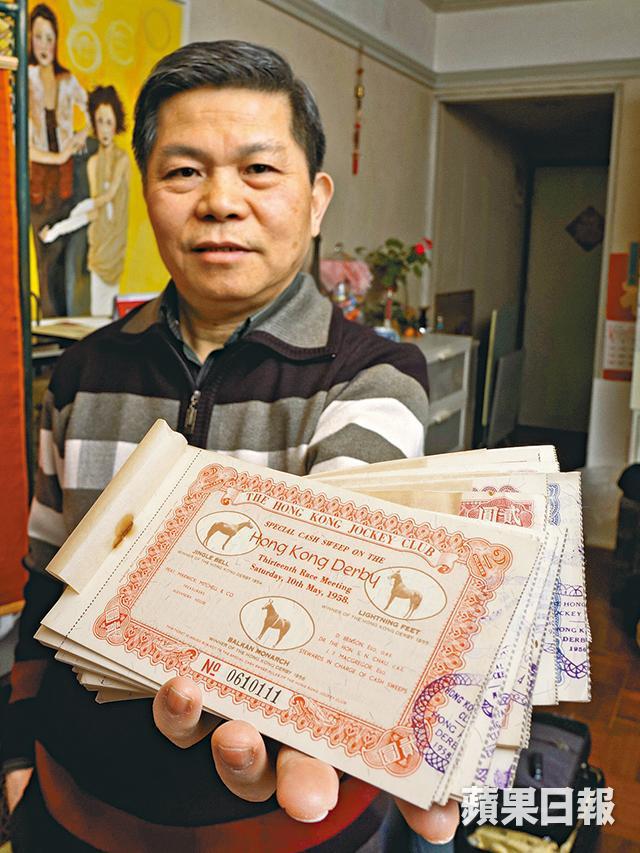

香港收藏家協會副會長張順光,本身是個土木工程測量師,收藏紙品範疇從郵票、車票到明信片等,當中更珍藏數百張昔日博彩憑據──馬票。「馬票不但是賭具,更是港人對未來的集體憧憬,記錄殖民地賽馬由體育運動演變為賭博的鮮活歷史文獻,也蘊藏獨特藝術性。」張順光如數家珍,眼前每一張馬票,本是一個泡湯的橫財夢,但花花綠綠的作廢印刷品背後,卻數說出不同故事,或真實或流傳,堆砌出零碎的民生片段。

收藏發橫財夢的時代,這些藏品本身也成了小橫財,當年不大值錢的馬票部份已升價至數千甚至上萬元一張,部份更有價無市。「投注站掃地的職員把六合彩廢票收藏起來,說不定幾十年後也能發達呢?」張順光做夢也想自己就是這位清潔工,但要早生至少幾十年。

記者:鄭天儀

攝影:陳國良

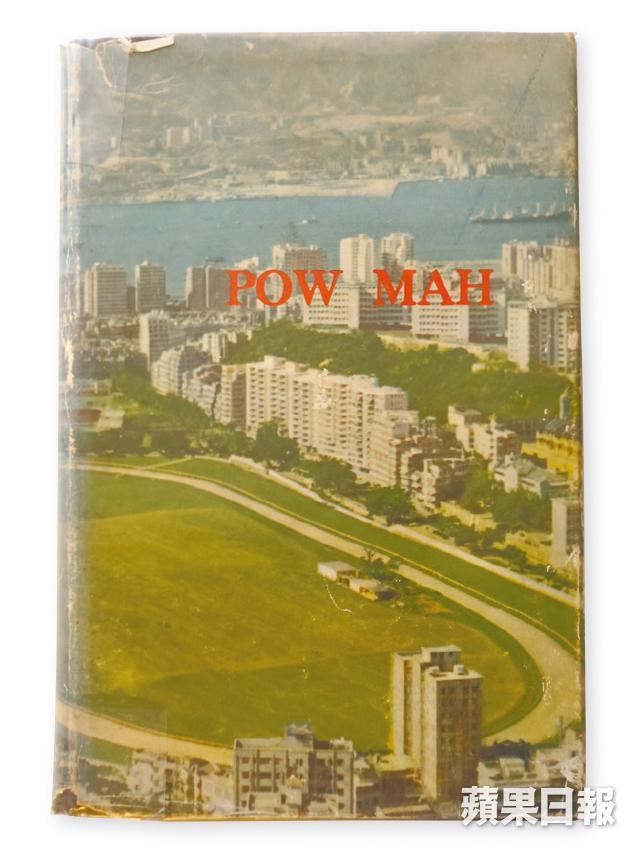

踏進張順光位於西半山的家門,除了客廳的家傳樟木槓,滿屋裝潢都很現代,感受不到絲毫老舊氣息。不消五分鐘,他把收藏的舊馬票、馬經、賽馬舊照傾巢鋪滿桌,一副賭神晒冷的孤高,隨即又改變一屋氛圍。眼前的馬票多達數百張,單是一叠十張連號碼的馬票,便有幾十款,還有戰前的馬會入場券和1977年的「末代」馬票,他的珍藏部份在賽馬博物館能看到。但最珍貴的藏品卻不在家中,包括一批日戰時期的珍貴馬票。

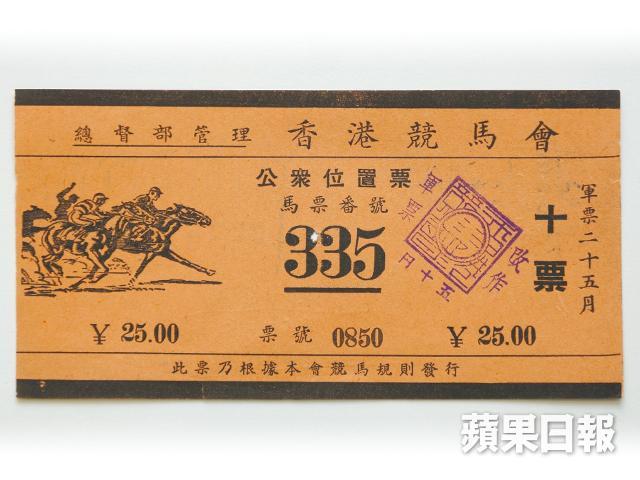

「最稀有珍藏當然鎖在保險箱。」他小心翼翼地把一張1937年一場打吡賽事的入場券放在掌心,慎防把存根部份不小心撕掉,釀成「撕票」慘劇,開始講古……「這是戰前富貴人家的馬場入場券,票價一元已等於工人平均一周的工資。」此票收藏於馬票還未當炒的年代,張順光記得購入價約為八百元,現已升值至三千元。另一張日佔時期的馬場入場券,無論設計和字眼上已反映政局,「香港賽馬會」變成「香港競馬會」,年份用上昭和十九年,收費不再以港元計算而是軍票壹圓。

淪陷時期馬照跑

打仗期間兵荒馬亂也馬照跑?對,張順光解畫指,香港的賽馬熱潮一直維持至日佔前,甚至在淪陷時期,日軍為了自製太平景象而以「香港競馬會」的名義下舉行,「三年零八個月期間好多人食都無得食,但日軍為了粉飾太平,在香港淪陷數個月後已恢復賽馬。」而在烽火四起的顛沛流離中,抱着「博一博單車變摩托」心態的也大有人在。

香港賽馬於19世紀40年代由居港的英國僑民引入,原為貴族玩意,後被賜予「英皇御准」名銜。1931年,又讀「馬標」的馬票首次由香港賽馬會發行,是一種結合賽馬和攪珠的博彩獎券,每張二元,在當時來說已是非常昂貴,所以市民很多時會集資購買。「50年代一個早餐才賣毫半子,總值二十元的十張叠裝馬票等於多少餐飯?草根實在豪不起。」那些年,普慶戲院等還流行由甜姐兒當「馬票女郎」促銷,昔日銀幕上的馬票女郎有鄧碧雲、吳丹鳳等。有些人會將購自馬會的彩票,以每張港幣二元一角的價錢在酒樓轉售,那一角利潤已夠買一份白粥油條。坊間流傳,警界貪污成風的日子,不少探長會以較彩金更高的價錢收購頭獎馬票作為「洗錢」手段。到上世紀60年代,馬票吸引力大減,加上馬會於1976年推出六合彩投注,翌年馬票光榮停售,馬票便成為收藏家的珍藏。

1980年起,張順光開展其收藏生涯,對紙品的偏好來自其易攜性,容易與人分享。他雖不算是個「馬癡」,但收集與馬有關的收藏,也花去了不少積蓄與時間。「馬會無疑是香港歷史上一個重要機構,馬票見證賽馬由英國人引入的高尚娛樂,慢慢變成平民化的賭博活動,中國人的賭性很強。」他鍾愛馬票的另外一個原因出於其設計的藝術性。「每張馬票的設計都不同,大部份印有香港風景、馬匹或馬場等圖案,儼如香港明信片。」張順光尤其鍾愛早期比較簡約甚至單色印刷的馬票,簡單就是美。

收藏途徑,張順光主要透過在各地人肉搜購、近年在網上拍賣,或者與同好者交換,他動輒花數千元購入一張平平無奇的小紙張。「收藏很講緣份,試過有次幫襯一家相熟的古董店,如何講價他都不肯讓步半分,我為啖氣拂袖而去,不到五分鐘已後悔重返該店,結果我想買的東西就在五分鐘之間被橫刀奪愛了,我不忿了很久。」收藏就是緣份遊戲,命裏有時終須有,就是這種佔有的悸動,為收藏遊戲添上患得患失的魅力。

很多時,採訪狂熱收藏家時,更想了解他 / 她的另一半如何看待伴侶的戀物情意結。採訪當天,難得張太閒在家,我當然搶問了這關鍵問題,得到非比尋常的答案。「生日送禮給他非常易辦,我試過在他收藏堆中暗掏一張馬票重新送他,他興奮大叫:『嘩!正啊!我曾經也收藏此珍品,看來我們眼光一致。』然後欣然收下,樂上半天。」張太狡黠地說,旁人笑彎了腰。說實在的,張太後來的確被薰陶參與收藏大隊,閒時他倆的拍拖活動,就是到舊物店尋寶。張順光是幸福的,至少家人都支持他的業餘愛好,或許不多不少與「舊物有價」影響。

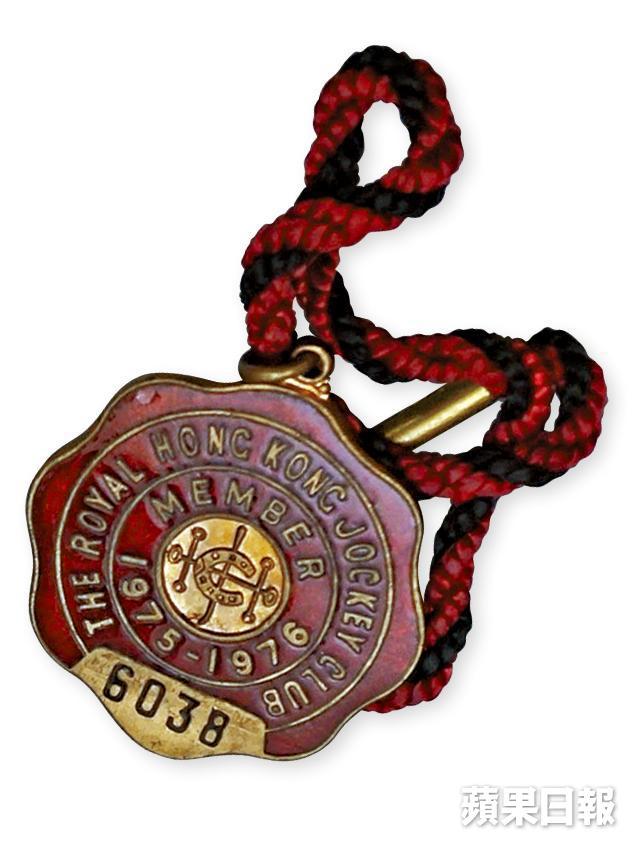

會員專用馬牌

除了與賽馬相關的紙品,張順光還珍藏了不少馬會會員專有的馬牌,其中包括30年代只送女會員的特別馬牌,年年不同的各式各樣馬牌,他認為越早期的設計越靚。

珍貴公眾門票

張順光最珍而重之的藏品之一,是這張幾經辛苦得來的日佔時期香港競馬會的公眾席門票。別看這1945年的印刷品平平無奇,2002年他多番向那位華僑物主央求,對方才肯兩張割愛一張,當時售價是三千元,現在價值不菲,但他打死也不賣。

獨贏收據

1960年的獨贏投注收據。

改名「香港競馬會」

所有跟戰爭有關的歷史文物都特別有價值,這張日治時期的賽馬入場券,就連香港賽馬會的名稱都變成了「香港競馬會」。

軍票派彩

日治第四年的1944年,香港停電頓成黑暗世界,但日軍為粉飾太平依舊馬照跑,背後所寫的派彩金額全部已換成軍票。

馬票身價炒高十倍

談到市場,他指馬票於九七回歸後開始被視為殖民地色彩收藏品被炒起的,「全世界每個角落都有華人,他們知道殖民地色彩的歷史有市場價值,故扭盡六壬要把舊物找回來,所以價格也不斷被搶高。」回歸前幾百元的馬票,只要品相好又稀有,現在隨時被十倍計身價炒高。

「馬票」的確為不少人創造了神話,粵語長片也有《馬票女郎》、《頭獎馬票》等以此作故事藍本,坊間有關馬票的故事也流傳不少。在旺角已結業的金馬餐廳所以以馬為名,就傳已故創辦人張其耀,因中馬票而買下擠提結業的廣東信託銀行舊址發迹,他更由嘉頓麵包公司一名「行街」搖身成百萬富翁。

記得多年前看過報章專欄有人寫過,曾有幾個人合資買馬票中了頭獎,領彩金前夕為防有人夾帶私逃,他們竟於上環新光酒店開了個房間同宿一夜,其間更互相綑綁摽成一塊,同睡同上廁所,不知此事孰真孰假,但相信出現此情景也是人之常情。因為2000年馬會重新推出復刻的「千禧慈善馬票」抽獎,卻發生一宗恍如電影的真實情節。黃某買了兩張馬票,同事央求對方割讓其中一張,二人並口頭承諾哪張中獎也要把獎金對分,結果後者真的中票獨得二千萬元黃金,卻沒有兌現承諾,結果雙方於2003年對簿公堂。

無論是太平盛世還是炮火連連,「馬照跑」已成為香港人繁華的指標,嘆聲四起依然想聽快活蹄聲,把自己的未來押在一張彩票上,落空又再夢過。

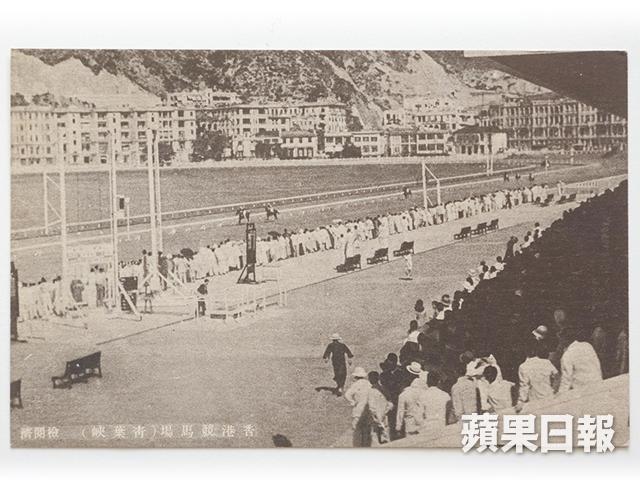

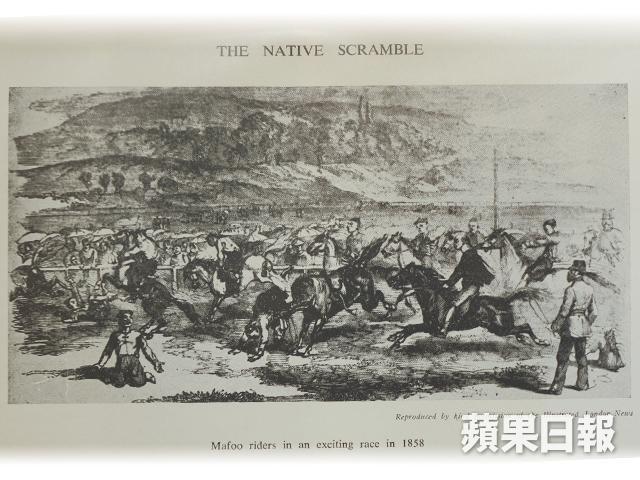

1858年馬場

描繪1858年香港的跑馬地(快活谷)插圖,張順光認為這些文獻見證英國殖民統治香港時,把賽馬這門純運動引入,慢慢變成賭博活動的歷史。

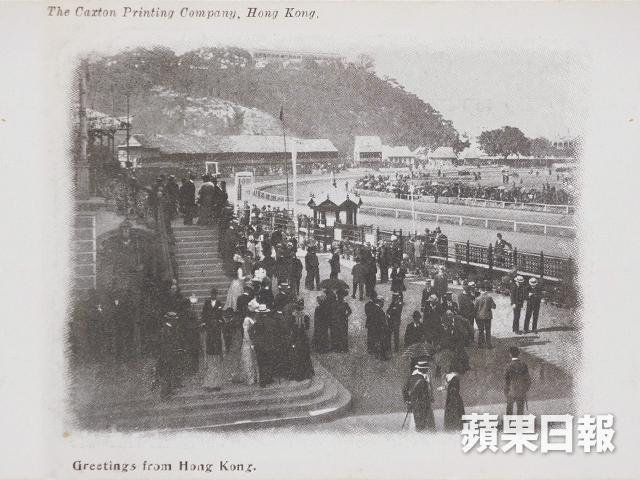

1901年馬場

見過1901年,距今百多年的馬場嗎?當時馬場像個維多利亞時期的上等人玩樂園地,充斥紳士淑女,上世代60年代賽馬才變成大眾化的平民活動。此照片張順光在海外以數百元在古董店買回來,是遊旅時的開心大發現。

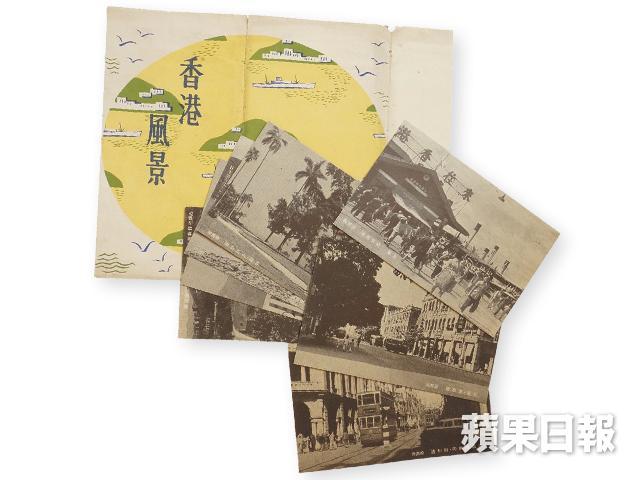

日佔時期馬場

多年前張順光花上六千元從跳蚤市場買了一套八張日佔時期出版的香港明信片,裏面的跑馬地馬場「被易名」為「青葉峽」,德輔道中則叫「昭和通」,這輯明信片其中一張於2000年於拍賣場以五千元落槌。