早已習慣看豎在街角的長形街道牌的高度,T形街道牌永遠高高在上,教人容易遺忘。走在舊區,抬頭偶爾發現牆上T形的印痕白得刺眼,那是香港最古老的T形街道牌留下的歷史印記。街道牌在一九六一年後漸換成長形,T形街牌走過百多年,歷經幾番改變,它們還剩下多少?運輸署說尚餘約八十個,一聲清拆重建,轉眼又少了。舊建築物與街牌唇齒相依,見街牌,就如見城市歷史與文化。

記者:邵超

攝影:陳國良、楊錦文、邵超

古老街牌近年不時引起保育話題。二○○五年路政署實施「更換街道名牌計劃」,耗資千五萬,一口氣換全港一萬九千個街道牌,加箭嘴及門牌號碼,採用雙面設計,一批古老街道牌予以保留,寄生於歷史建築上,如藝穗會就保留了下亞厘畢道和雲咸街共三個T字街道牌。香港歷史研究社會長李澤恩花了數年時間研究T形街牌,到處拍攝隱於城市裏的街道牌。T形街牌風騷至今逾百年,但長形街牌卻已在一九六一年以後主宰了街道風景,他提到一塊鑲在護土牆上的雷丹彌徑街道牌,被蕨類植物和鐵絲網所掩埋,「存在於城市中,卻又未覺存在。」鐵絲網外的新街道牌保留了街道名稱的歷史。隱於市的古老街道牌不止雷丹彌徑,掩埋在廣告橫額、廣告板、電線後,還有施工中的地盤,如中環舊警署及港島西港鐵站。

原來中西區灣仔及深水埗保留了最多的舊街牌,卻也敵不過房協、市建局、私人發展商不停的收購清拆重建,大角嘴率先血流成河,山城西營盤更令人驚詫,縱橫交錯的大街小巷的街牌,倖存的T形和舊長形寥寥無幾。研究社收藏了數塊T字街道牌,都是拆樓遺物,「其中一塊是在窩打老道後巷找到的。」古董當垃圾!保育街道牌欠一個好的政策,像藝穗會是一級歷史建築,屬政府物業,但外牆三塊古老街道牌卻由路政署管理,保育事涉多個部門很平凡,增加保育難度。李澤恩記得北河街的T形街道牌,曾經多達六、七塊,現存只有兩塊,「突然拆掉」已成常態,「對於一般人來說,看見舊街道牌便知自己置身舊區,但不痛不癢。當西環變成豪宅了就無癮。街道牌代表着一個城市的歷史與文化,有需要所有舊物都消滅掉嗎?」

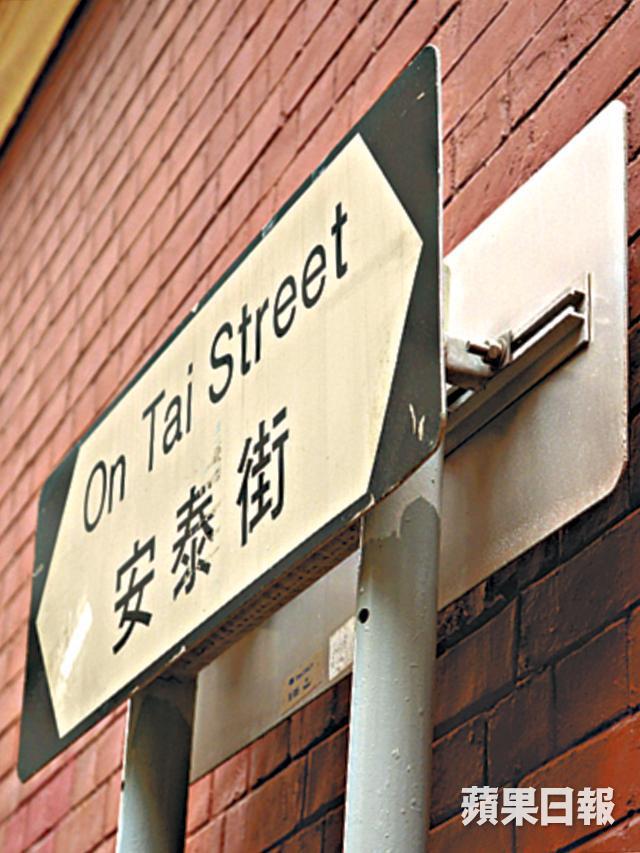

古老街道牌不少已生銹,近年路政署有大型重新髹漆行動,卻又鬧出笑話,「大新街一塊原來有支架的T字形牌,本來是白底黑字黑框,原本的黑框卻被髹上白油!」官僚作風「是是但但」,猶記得西港城一側安泰街街道牌,是雙面設計的,但其中一面卻是面壁,令人無語。古老街牌主要是鑲在建築物上,只有部份有角鐵支架,街牌的高度往往在閣樓或唐一樓的直立面,教你不得不仰首觀看。「見過最高的一塊T形街道牌在啟超道與利園山道口,足有三層樓高,現在被廣告牌掩蓋,不知還在不在。」

看百年街道牌

1910-1930年代

石砌字粒T形雙外框

中英文字以石製獨立字粒組成,英文及中文街名皆有外框,英文字全大寫,中文字由右至左書寫。

石製T形雙外框

石製,中英文街名皆有外框,英文全大寫,中文字偏細,由右至左書寫。

1930-1950年代

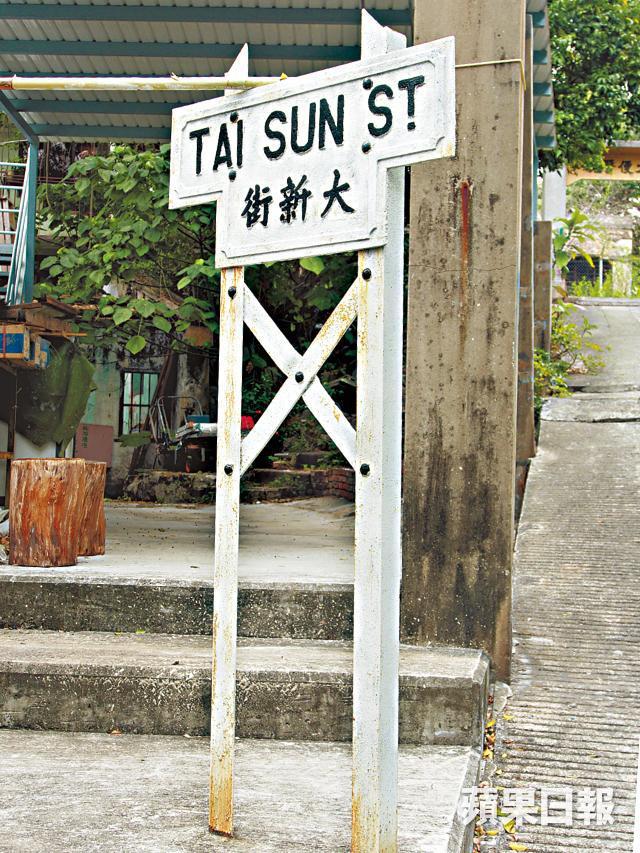

鐵製T形有外框

中英文街名框在一起,有些在黑框外還有白外框,中文字由右至左書寫,少數掛在原裝角鐵支架上。(李澤恩提供)

1960年代

鐵製T形

沒有外框,中英文街名有一粗黑線框,但這時期港島區同類街道牌使用圓框,而在深水埗則用方框,大同而小異。

第一代長形

1961年已出現第一代長形街牌,鋁質搪瓷生鐵牌,英文字全大寫,中文街名置右,最初字體為紅色,後改回黑色。

1970-2000年代

第二代長形

字體較大,英文字由全大寫改為首個字母大寫,中文字改由左至右書寫,中英文街名字體置中。其後生鐵較薄。

2005年起

現代街道牌

路政署更換全港19,000個街道牌,新的街道牌加了箭嘴及門牌號碼,並採用雙面設計,較長街道每四百米設置街道牌,方便路人尋找目的地。

牌中看華洋雜處那些年

《Signs of a Colonial Era》作者Gillis Heller曾經有過這樣的分析:歷史建築大多已消失,街道名稱收藏了最真實的殖民地歷史。殖民時代的街名是以公眾人物、本地舊式傳統和地理性地標等來命名,現仍保留一些獨特的街名,如列拿士地臺直譯自英文Rednaxela Terrace,倒過來念便知原名是Alexander,Alexander原是該地區的地主之名,中文依樣繙譯,錯得離譜卻最能代表香港華洋雜處的那些年,手譯之誤也是等閒事,因為中文字是右至左念的。那些借用英國鄉郊、地名和樹木的街道名字,如和域道、美善同里、杉樹街等,寄寓了居港英國人的鄉愁。荷李活道的Hollywood原意是冬青樹,著名的彌敦道,又有多少人記得是向第十三任港督Sir Matthew Nathan(任期1904-1907)致敬。古老街牌增添了城市的神話色彩。

T形街道牌可說是現時通用款式的「老祖宗」,創立了白底黑字街道牌的原型,街道牌由T字過渡至長形,中英文字位置、字體及尺寸、字距等歷經幾番改變,早期瓷磚、石砌或鐵製T形街道牌上的中文字體,具有書法手工味道,舊物有着不完美的特性,因而各有特色。

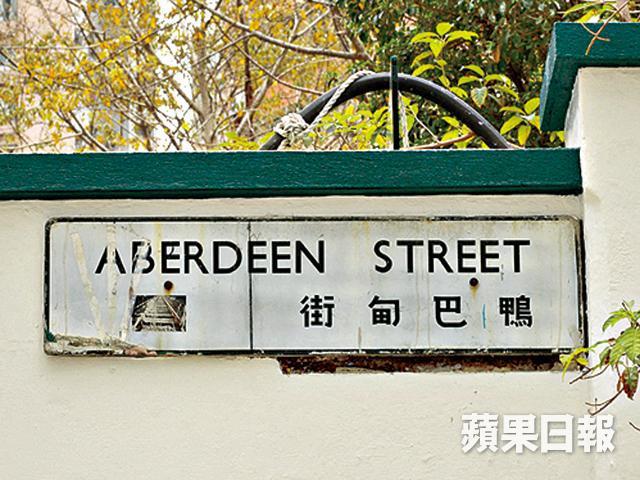

在舊區有機會在同一條街找到數個不同時期的街道牌,如上環鴨巴甸街和深水埗詩歌舞街,字體筆畫生動大小不一,看着有趣,而不是現今千篇一律的新細明體。生鐵厚度和着色隨着年代越變輕薄利索,令人懷念前代的質感,李澤恩特別提到早期長形的鋁質搪瓷鐵牌,「側看牌子會有凹凸的厚度,泛光,很漂亮。」政府保存古老街道牌的設計資料匱乏,找不到設計初衷,抬頭看高高在上的古老街道牌,一些謎底尚待解開。

一街長形美學

沿荷李活道信步走到鴨巴甸街交界,左看右看便能找到三款不同設計的長形街道牌,猶如在看字形美學範例,文字排列各有特色,有的充滿手寫味道。

牌中奇趣