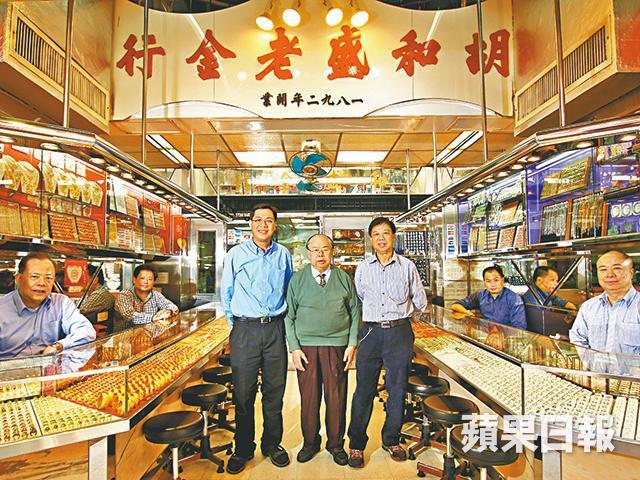

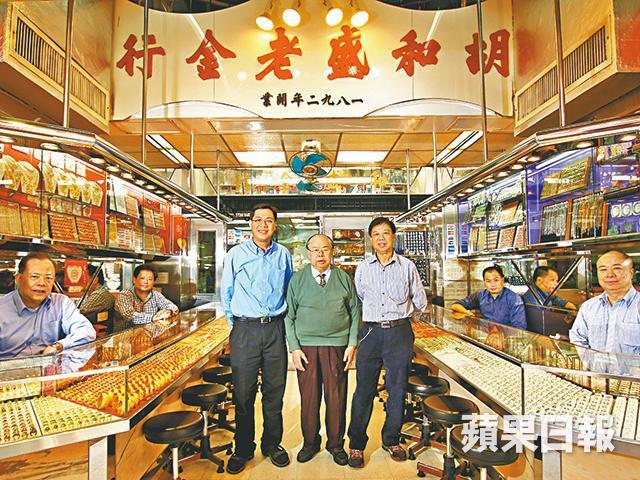

老員工每天早上回到和盛金行,坐在兩旁的玻璃櫃前,聊的都是數十年來的黃金歲月。「大家都老了,再不說,忘了,就沒有人知道從前上海街的遍地黃金。」和盛金行第二代傳人張海泉慨嘆。和盛金行始於光緒年間一八九二年,從前和盛前還有「胡」字,因為是由東華三院前總理胡寬創辦,亦是張海泉妹夫的父親。第二代由張家承接,他們都是從「紅褲子」打金學徒出身,自然磨出一份專注,專注地守着一間舖,歷盡金行變遷,手裏黃金不及舖頂上一塊「一八九二年開業」的招牌。

記者:陳芷慧 攝影:陳永威、伍慶泉

人手批花工藝失傳

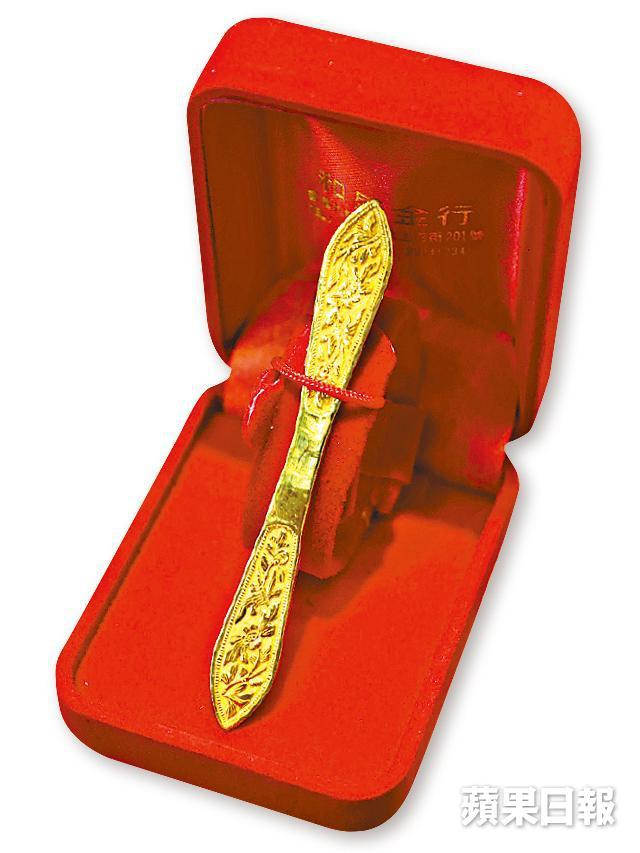

張海泉今年八十二歲,全店最老,訴說着清代當年最具社會地位的名流紳士才能開金行,但至六十年代,一盤金飾三十両金就能開舖。其弟張偉南說:「從前金器都是手工藝,客人買金都要預訂。」他即從玻璃櫥窗小心翼翼拿出一支短身金髮釵,上寫着非賣品,「我們舖頭裏只餘下這件人手製作的金器,上面花紋全以人手鑿出來,機製的不能比擬。這些技巧沒三十年功力做不成。」偉南叔坦言還未學成這種批花手藝。「早年我們還賣光了北京老師傅的金飾,他們能把千條如髮絲的金線做成一座擺設,手藝媲美清廷金飾。」

這支無價髮釵在六十年代只是普通嫁妝。「從前嫁妝重質不重量,簡單一支金髮釵、一條大花鏈、一對龍鳳鈪就嫁人了。有些傳統老客訂製一些低調款式,別看其半吋幼身,全是四至五両重!」

踏入七十至八十年代,水上人帶旺上海街的金行。張海泉說:「八十年代初,油麻地避風塘仍在,因曾有銀行倒閉,水上人還是信黃金,興起以黃金作儲蓄。他們出海後一個月回來,第一件事就是要打造小金牌,刻上『花好月圓』四隻字作為家傳之寶,立志在香港落地生根。水上人和碼頭搬運工人都愛戴至少四両重的粗金鏈,幾両金才能鎮壓手臂上的左青龍右白虎。」婚嫁金器都要粗身大體,上一代揾食艱難,愛晒命可以理解。

不加防盜欄親民

八十年代後期,一眾工廠還未北移,香港人仍會買金當儲蓄。坐鎮舖面三十年的梁紹康憶述:「那時年近歲晚,打工仔出了雙糧便會來金舖買金。」從前人人身上掛着八両金,挺起胸膛大步走。當你深夜時分站在上海街頭,兩行金行還亮着霓虹燈,一盤盤黃金在射燈映照下,整條上海街四十多間金行,像瀉滿一地奶黃流沙,人影穿梭。

偉南叔憶述:「彌敦道的金舖要出盡法寶來搶客,派火機,又派原子筆拉街客。」至於上海街的老金行,坐定定,卻客似雲來。莫說電視廣告,和盛金行連一張海報也未貼過,張先生即大喊:「廣告冇用㗎!」八十年代金行興旺,一個黃金餅猶如天上一輪明月,人人咬一口還有餘,「從前的人講情,不講金,只要有一批熟客就穩如泰山。和盛的客人不會過檔,別處的客也不會光顧和盛。」現在大金行以國際設計師作招徠,小金行只是交由師傅代辦,張先生的外甥關偉信說:「師傅做好一些新款式便擺出來試賣,反應好繼續做,反應淡便放棄。」偉南叔補充:「那時款式變化不大,金行都是你抄我,我抄你,沒所謂。」

八十年代即使大賊當道,金行夾份請護衞聯防,和盛依然堅持不加鐵欄防盜,「我們寧願多交保險金,就是希望跟客人近距離接觸,多聊聊。」光顧二十年的劉太表示,曾試過帶錢不夠,張生讓她先把金器拿走,大家都講求「信」字。所以老金行,除了年尾送鐵牌月曆,歲晚送利是封,還會送純銀首飾給熟客。

九十年代人人買鑽石

然而隨着白金、鑽石價格上揚,銀價亦上升,眾金行都不再送純銀首飾,偉南叔說:「以前一條銀鏈三百元,九十年代已千多元了。」九十年代人人買玉器、鑽石、白金,一句「鑽石恒久遠,一顆永留存」掩沒了「情比金堅」的觀念,這時幾乎無人買金,老員工梁紹康說:「『十年黃金變爛銅』這句話就在這時候流行起來。」尤其九七年金融風暴,九八年金價稍回落至二千多,開始有客來買金。偉南叔說:「金價於八十年代曾升至六千,及後二十年保持約三千多,二○○七年時再升至六千,人客見機不可失,一堆堆人來賣金,一賣便六、七両。」員工邱棠叔說最悲哀的是二○○八年金融海嘯,「從前熟客們來到高談闊論,後來來賣嫁妝套現,客人定睛望着手上端出去的嫁妝,嚥下淚,我也難過。」張海泉輕嘆:「海嘯前有客人經我手買了四百萬金飾,海嘯過後通通套現,曾見闊綽的大客,一個浪就將其家檔及雄心壯志沖走。」還有甚麼未看透?最心酸是昔日父母珍如重之嫁妝,兒孫只視為一張紙幣,意義不再。

祖訓實事求是

周生生、周大福等大金行比便利店還要方便,「各有各做。好多客在他們那裏找不到傳統款式,最後也到我們這裏。祖訓只提醒我們要老實,從沒想過要開分店。」張海泉說。「當年只是親手雕了一對龍鳳鈪給太太,收入不多,一個月豈能賺到數十萬?算是夠用罷了!十多年前起行家在金價高時陸續賣舖上岸了,我們現在還在上海街浮游。」上海街金行如燈一盞盞地熄滅,餘下三至四間,張海泉說時淡淡然,不是胡寬,他今日恐怕連站腳的階磚也沒有。他天天如是站在舖前,腦裏卻是八十年代站在此處拿着銀雞,四處監察可疑人物的情景。如今,和盛準時六時落閘收舖。兒子呼喊:「爸,回家了。」張海泉才緩緩地轉過頭來,瞄瞄上面的招牌「一八九二年開業」,關上燈。

買金送甚麼?

30年代開始

傳統以來金行會送銅製的金耳挖給熟客,但由來已無從稽考。關生說:「以前學徒入行便先學做這些耳挖當練習。不過,現在的都是工廠批發做的了。」

60至70年代

以前流行用脷刮刮脷苔,那時我們還會送贈銀製的脷刮給熟客,他們愛其彈性高,方便屈曲使用。

現在,一條銀脷刮,價錢約三百多元。

80年代至97年前

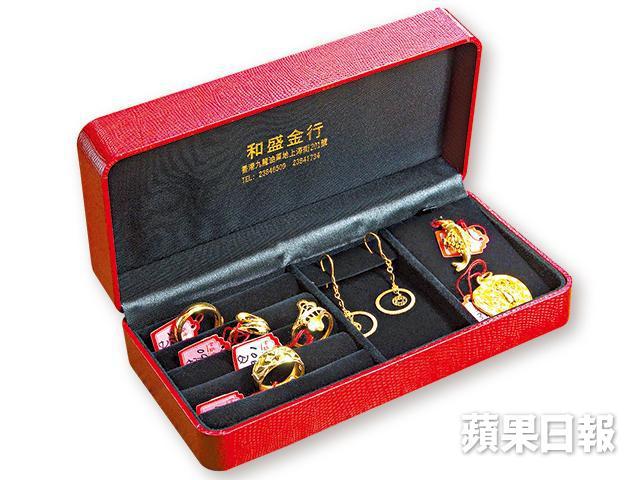

80年代是金行最興旺時期,金行會送贈一些簡單銀指環或銀鏈給熟客。80年代,一隻銀指環價值數元,及至90年代中期,銀價伴隨金價上升,金行也停止送贈銀首飾了。

裝潢演變

60年代

當時消費力不高,一般人都是購買簡約低調的款式居多,加上香港製膠業盛行,因此流行細小的膠製盒和膠袋。

70年代

開始踏入金行全盛期,膠盒都變成透明,送禮一目了然,方便「晒命」。

80年代

80年代至90年代初流行皮革禮盒,講求格調。

90年代

90年代中期受外地文化影響,流行紙製的精緻包裝盒。

90年代至現在

90代的金鈪一般使用織錦盒。由於現時婚嫁金器款式越來越浮誇,因此用上絲絨、織錦盒來承載。

葉繼歡年代

說起影響金飾業的大事件,無不想起一代悍匪葉繼歡。70至80年代訪港旅客增加,金舖越開越多,當年人流最旺的是上海街、青山道、皇后大道跟英皇道,然後才是觀塘、 彌敦道、荃灣等地區,1984年葉繼歡持械連環打劫後,持槍或斧頭犯案無日無之。當年上海街的小金行更人心惶惶。和盛金行員工邱棠說:「曾有大盜打劫金舖,槍殺一間金舖的太子爺,後來才知一周前街道旁放滿籮,就是盜賊用來阻街。」後來和盛附近幾間金行曾聘請攜鳥槍的守衞聯防,「誰知有一劫匪搶去我們守衞的槍,跑到前面街的金行打劫。」和盛金行偉南叔憶述。

周生生董事兼副總經理周允成表示,90年代商場為怕有搶劫案拒絕金舖進駐。當年難得沙田新城市廣場讓我們進駐,還請來警務處處長李君夏剪綵,安撫大家。」