卜鏑是當代藝術圈裏的異類,一說他是藝術家他就要急了,連忙揮手辯白,不知是因為看得重還是看得太輕這名份,他更願意當一個看似吊兒郎當的玩家。

卜鏑工作的地方和知名藝術家劉野緊鄰,二人同租一個面積不大的loft,入門的公共空間裏放置着的是一台乒乓球枱,他們是摯友是玩伴。卜鏑的工作室跟那些有上千平方米的豪華工作室比,顯得逼仄狹小,也沒有鋪陳開來的巨幅作品。這裏更像是一個頑童的秘室,在錢權蔓延的當代藝術圈裏一塊乾淨的岸。

作者:鞠白玉

卜鏑:畫家,收藏家。1970年生於北京,自幼隨父親習畫,九歲出版中國第一本兒童畫集,16歲於香港開辦個人回顧展。之後熱衷於傳統文化藝術,研究收集佛教藝術,近年來,將自己對東方文化與藝術的理解及感悟以當代藝術形式表現,今年一月,與上次個展時隔27年於北京舉辦作品展。

他有古風,身高一米九,長相也奇特,一字一句帶着京腔京韻,舉手投足都是皇城根下爺的範兒,家裏的收藏大概價值連城,他滿世界搜弄來的,珍惜的方式也和常人不同,他不要放置在櫃子裏讓人和物件隔着。

作為藝術家小圈子裏炙手可熱的空間設計行家,他將自己家裏的四百平米(約四千三百平方呎)也用到極致,所有收藏古玩都鋪陳開來,將屋子裝飾得現代與傳統結合,除了家用的電器,國外名設計師的餐具,其餘就是古的,天花板上的十數盞燈是歐洲背回來的老物件。那是億萬金錢累積起來的品位,又是文化素養薰陶出來,不畫畫的時候他就這麼在家裏閒散着,抱擁他的寶貝。

他的生活世界就像是一個奇幻花園,有山石植物,有金銅器皿,古董燈襯照下是他的寶物——鐵皮火車和火車站,這像是一個人在少年時的奢夢,他用了幾十年時間來逐步成全。

為甚麼要收藏?他講從前沒錢又懂點門道,漸漸有了經驗,自己收,也替別人鑑寶,幾千年的文物在手上,他覺得這麼長的歷史也由自己握着那麼一陣,自己也是那千年中的一份。

上好的珍珠就成堆地裝在舊火盆裏,珍珠上插着是老髮簪、小銅蟬、小銅亭子等,是他自己設計出的一個微觀世界,裏面卻盛着故國的千年。

隨便一個日常用的香爐是二十幾萬,現在更難以估價,明代花盆被工人打碎了,他笑說不用賠,「只要用過了,壞就壞掉了。」

他眼力好,歸功於學習與儲備,這世界上從沒有便捷的事,有藏家懷疑自己的寶貝,他說這只有一個竅門——去賣賣試試。「收藏佔不到便宜,不能光想好事兒。」

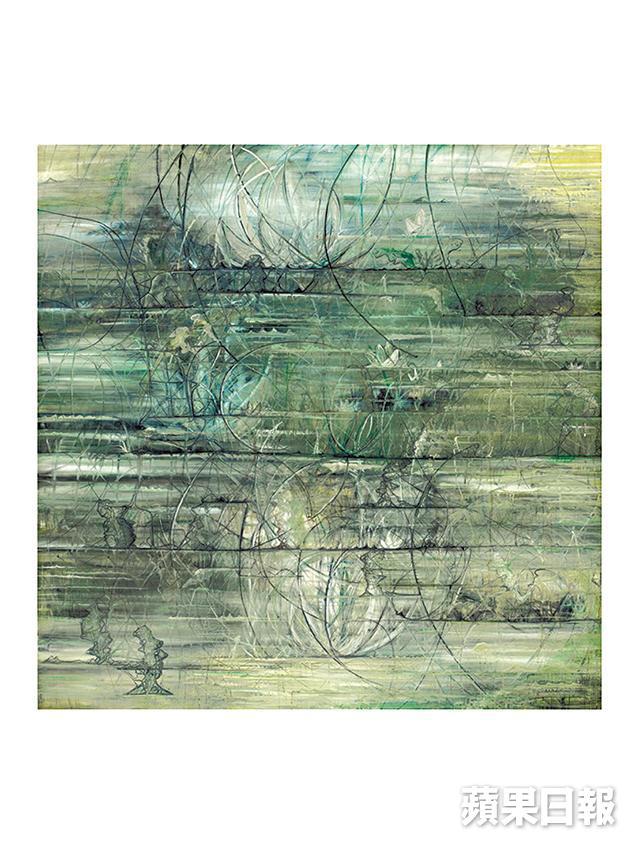

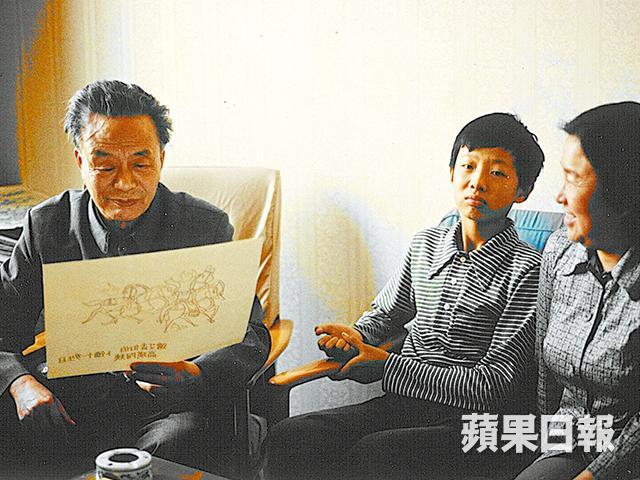

他就這麼和歷史在一個空間裏相處着,畫着看似西洋的油畫,線條提筆就是東方韻。九歲起他已經是在全國赫赫有名的天才童星,全國發行繪畫集,又在16歲時到香港藝術中心開個展,邵逸夫先生贊助的。

再辦展覽是27年後,開幕是盛況,多少年等他一幅畫的友人都聚過來,展覽當天即宣佈售罄。而他心裏又有不捨,暗自希望賣不掉。新作即將拿去巴黎博覽會,他叮囑策展人:最好怎麼拿走的給我怎麼拿回來,能不賣就別賣。

最好誰都別關注我

收藏家的心態,甚麼都想自享,連自己的東西也要藏。「我就圖好玩,那是我玩的,不是賣的。」

曾在他16歲時買下他作品的一位香港女士,得知他再度辦展,特意寄來他少年時的作品,他感動這份情誼,對那畫卻沒感覺。這人不在乎過去。甚至他27年裏不以畫家自居,正是想與那段經歷隔裂,成心故意。

「人家看我多年沒動靜,不禁要嘆『傷仲永』吧。」他不是沒畫,是不展示於人了。

談起從前他很牴觸,他被這種不絕於耳的「天才」感到厭煩,有受傷害之感。作為當時全國的「如何培育藝術優才」的範本,他本來畫卷裏孩童稚嫩的玩心被一次次剖析解讀,「我討厭受關注,最好誰都別關注我,別知道我。現在也一樣。」

但是那些讚美也形成了優越,這個世界對他那麼好,總是誇讚,他不可能不自信。

優越感來自知識

他生在一個藝術世家,父親是著名版畫家卜維勤,母親是藝術家王麗岩,二人皆在美院當教師,他和妹妹卜樺自一出生,就是唯一的一條路——畫畫。

文革時藝術美術盡毀,字畫書籍難得,可貴的只能是人與人之間的傳承,他們對後代的美學教育,並非指望他能成為大家,作為過來人,他們知道的是無論在甚麼樣的環境下,藝術都是對貧窮對荒蕪最有力的對抗。卜鏑在幹校裏長到兩歲,父母親連本圖畫書也買不到,但是他能看到農村的自然,以孩童的觀察力呈現在畫布上。這是之後他長成一個中年人,他的家,他的畫面,都有秘密花園般純真奇幻的原因。

問他何以能不顧及財富名利,多年來一直閒雲散鶴,帶着京城爺範兒的優越,他從書架上找出一本圖畫書集,是保羅克利(Paul Klee),德國瑞士裔藝術家,曾任教於包豪斯學院的大師。這書是在他孩童時代父親千方百計從海外得到,時隔三十年書封書頁都仍是簇新,他一直在用心保存。

是因為文化與知識早就奠定好了一個人最初的人生觀念。

早在他16歲時的香港展覽上,就有策展人這樣寫過:一個成人畫家往往要面對很多急切及與藝術無關的問題,例如生活的擔子,名氣的營造,大眾的接納等等,在與這些問題妥協之際,創作中之真與純很容易喪失。

而卜鏑太早已經享受到了別人所難以企及,反而輕易放下。今天他做取捨完全隨心所欲,畫冊看上去太學術了,或是剛畫好的畫色彩太漂亮了,他都毫不猶豫地否定掉。他想保持孩童時的直接單純,對世界的感知不染雜塵。

於是時隔27年的個展,人們看到的是一個中年藝術家對世界仍有着奇趣的心情,對於表達依然有熱忱,賣得太好也會讓他感到焦慮:商業好不等於藝術好。

一個人不迷戀金錢亦不崇尚權威,那是父輩在他童年伊始給他的一個完整價值觀,他使用到今天發現在現實中無堅不摧。

不上高速 走小路

小時他因神童美名得到許多大師前輩的鍾愛,張仃、郁風、艾青、嚴文井,都曾對其加以指點,劉海粟在九十歲時為卜鏑的長卷題下:真氣汎衍。又贈印章:虎步西洋東海。可他並無這樣的野心和氣勢,長大後,卜鏑就去玩收藏,設計家居建築,和青梅竹馬的太太全世界周遊,精心打造他的秘密花園。日子也像擺家家酒,和太太倆人濃情蜜意,對話像小孩兒。

四年前他突然發力,開始在畫布上再次以童心出發,成就了今日的個展。

畢加索窮其一生在努力將自己的畫面以孩童似的韻味展現,一個成年人若時刻要求自己以直觀純真來面對世界,那也是一種近似禪宗的修行,畢加索承認自己十四歲時就能達到拉斐爾的水平,但他不要成為拉斐爾,而是獨一無二的畢加索。

卜鏑用小孩的邏輯性來解讀世界的秘密,用鬆弛的心態去勾勒,重要的是他自己在享受這個幸福。「畫畫的幸福感就是你在創造這世上本沒有的東西,在正道上下功夫是多幸福。如果只是賣,太簡單了,我不做那麼簡單的事。

「我這輩子一直在追求的最高境界就是從容。我不喜歡上高速路,雖然看上去很快,但是人太多。我喜歡走小路,小路有風景。」

作者Profile:鞠白玉

編劇、作家、北京滿族人,十年來致力於推介中國當代藝術、詩歌、音樂、獨立電影,訪問超過五百名各藝術領域代表人物。