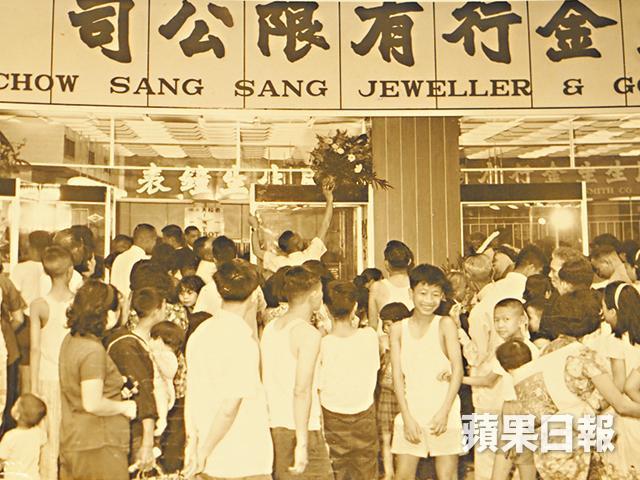

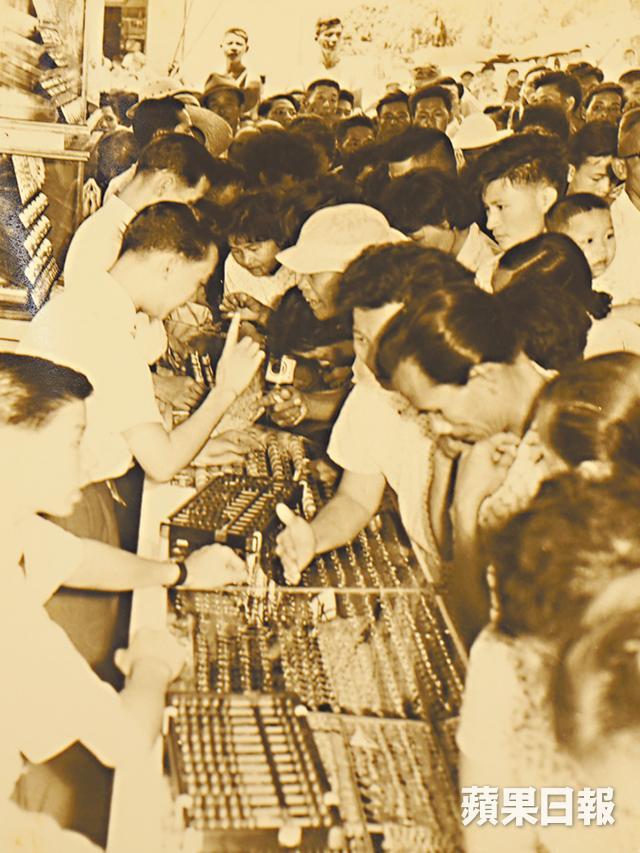

一九三八年四月廣州淪陷,廣州城上至地主下至佃農,將身家性命財產都化成金牙、金釵、金戒指、金耳環,戴在身上走呀走。一九四八年八月,中華民國逼人民以金換成「金圓券」,無節制的印製及炒金潮,十個月間「金圓券」極速貶值後停用;五、六十年代,逃難來港的商人紛紛在港開金舖,港人存了錢就來換成黃金,一點一點累積財富;七十年代港元與英鎊脫鈎,引起炒金熱。近年金價飆升,據周生生業務總監劉克斌所言,去年曾有內地豪客,一口氣花七、八十萬元,買四十多隻龍鳳鈪回鄉「備用」。

來來去去,中國人不信銀紙,只信黃金。

記者:陳慧敏 攝影:林栢鈞、周旭文

入行如找好歸宿

說起情人節就想起婚嫁,滿街一生一世情比金堅的祈許,其實來自一群寂寂無聞的打金師。打金工場裏,十來個打金師傅全神貫注於指尖上的小東西,就是一輩子。

五十六歲的譚德明師傅,一九七一年十四歲加入周生生成為打金學徒,「當年難找工呀。爸媽叫我去學師,有門手藝,公司提供一日兩餐。」但十隻磨得有點圓鈍、長了繭的指尖,仍無間斷地將龍鳳鈪上的缺口磨平,那是香港金飾業的飛躍年代,連鎖企業裏每家分店的工房,少說都有三、兩個學徒。求才若渴,但入行卻得靠人脈及舖頭擔保。早期做學徒沒工資,每月給你幾毫子剪頭髮,過年多給你幾十元裝身,還得做跑腿。譚師傅入行的七十年代,學徒月薪一百五十蚊,朝九晚七,不用再當跑腿,薪優糧準有前途實是優差。一九八一年,十七歲的馬俊強師傅也搭上打金業尾班車成為譚師傅師弟。八十年代起開始以按金代替舖保,收費五千是個大數目。馬師傅起薪點已達六百元,跟紗廠、電子廠人工差不多,但始終屬專門技術,那年代若非手腳不乾淨,前途光明。

七十年代 靠機械刻花

七、八十年代以前,甚麼都靠雙手,由學徒,順着技一、技二、技三之路上爬,滿師變成師傅需要凝神貫注。魔戒一樣的「光卜」戒指是入行基本,馬師傅手指撫着那光滑的小金圈:「戒指要磨得圓潤亮澤,好意頭嘛。要是磨得不夠平滑起劍脊,師傅會一手將它揑扁,你就得從頭再來。」還說九九九純金質地都柔軟,我都揑得扁,如果是五十年代,小金舖裏混了四、五成焊接物的K金,才揑不動。

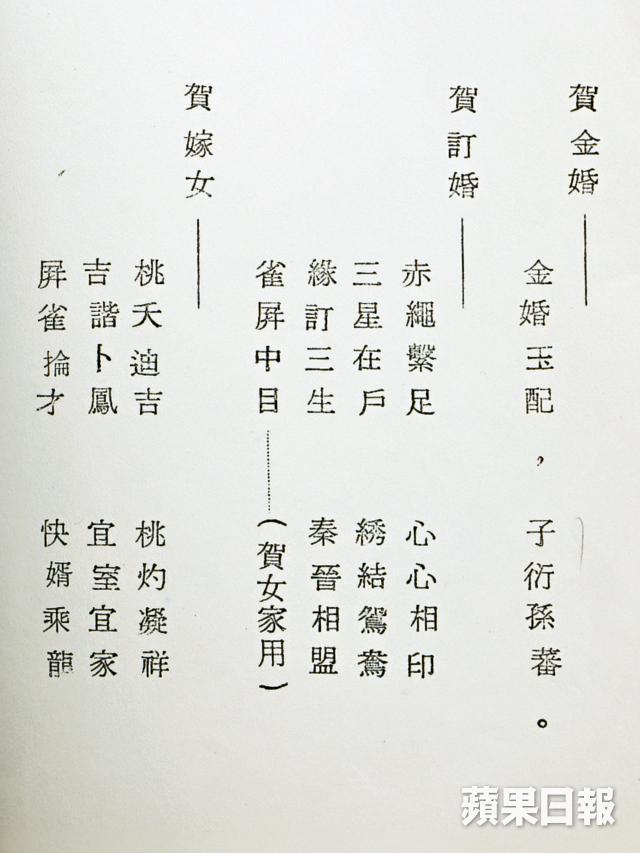

魔戒以後是牛圈鈪,五十年代起已是嫁妝佳品,婚宴過後用來粗戴,老婆婆們最喜歡。早年可做到實心五両重,墜手又聚財。後來才開始將金越揼越薄,將金件擴大,大體、大睇,充闊佬!七十年代開始用機械協助,碌出光脫脫的一片光片,在上面刻花。這時候譚師傅一天可以完成近十隻龍鳳鈪。但他最喜歡八十年代,那時發展出壓模技術,將金條壓在長條形的模具裏,壓出古代只得皇帝戴得起的九龍紋飾,再將之屈曲成圓形的環鈪。黃金柔軟有張力,一個大意,金條上的龍隨時變蟲,而事後你也得細緻地用小鑿子修飾龍紋,一天最多弄出一隻,需時是其他金鈪的三倍以上。譚師傅專責做了二十年,雕出了超過二千隻九龍鈪:「七十年代的金飾手做很個人化,現在很多事情都有科技幫忙,我們的工作是比昔日簡單多了,總想細細將它雕得活靈活現。難道日日回來等放工嗎?」

說着端詳着手上的九龍鈪,那條龍鬚那隻龍爪不容有失,喃喃說着:「好歹都是一生人的喜慶吉祥物嘛,我做着也高興。」

另一樣能顯師傅功架之物,是一九八三年推出,胖嘟嘟得得意的十二生肖像身(立體)公仔。當年廿歲的馬師傅剛滿師:「做這東西才是大師傅。若明明滿師卻沒派給你做這種公仔,就覺得自己不被肯定。」一九九二年的金猴,小猴子的腳多了幾隻腳趾,尋遍了老行尊都說那設計有問題。年輕的馬師傅日思夜想,在鑄好的猴子腳上開一刀,取出模具後再慢慢將金補回去,工序繁複,但總算做到了。馬師傅笑說:「當年好開心好有滿足感的,但幾年後才知道,當年的師傅們在背後罵死我了。」

夕陽工業 手製金飾成古董

自從八十年代大陸開放,打金工場都搬回大陸。同時又出現了鑄模技術,電鑄方法讓金水自動黏到蠟公仔上,手工始終不及人手雕刻精細,但現實是,馬師傅漸漸發現,你花幾天雕出的一隻龍頭,人家丟到水裏電鑄一下,成品數以百計。同時招收學徒都無人應徵,大家都看到了這工藝的夕陽。

也是七十年代入行的劉克斌:「雖說現在又有3D技術,成品墜手,仍不及人手製作的輕巧。要是你來圖訂製,還得靠師傅一刀一刀的手工。然工場內約十位的師傅退休後,就無人識做了。所以有時都會勸客人,若看中了哪件手製金飾,不妨先買下來收藏,將來也許買不回了。」

櫃子裏的金沙粉末

聽說以前打金,金碎周圍飛,師傅們都避免坐在窗邊,免得碎片益了窗外人。譚師傅表示:「哪有那麼多金到處飛!」做金飾,每件飾品都有虛耗限額,成品要是虛耗太多,得在師傅人工裏扣。馬師傅:「學師時最慘,80年代我的月薪只有六百元,我丟了一錢金粒肉赤至極,試過一次後就打醒精神。」所以掉到櫃子裏的金粉末,師傅們都掃起來等人回收。每位師傅枱頭都有個小水兜,師傅經常都會仔細地洗手。金沙沉澱在水兜裏,累積一年下來成了一小層金粉變成師傅們的「小獎勵」。不過一年儲起來的金末,壓起來還不及金箔壽司上那金箔片。