今年馬年,就請來講馬最多的人來講講賽馬。清晨六點,沙田馬場,室外溫度官方數字是攝氏九度,但身體感覺卻是再低兩三度。這天六點的天色仍是一片黑。訪問前一天,受訪者董學賢已再三提醒要帶備足夠禦寒衣物到馬場。準時到達,馬評人左明叔和董學賢早已躲在玻璃房中,利用望遠鏡去看遠方在操練的馬匹狀態,就是所謂的看「晨操」,這是上一輩馬評人的基本功課。兩代馬評人的對談,一切由晨操開始。

記者:謝翠玲

攝影:黃子偉(部份相片由受訪者提供)

望遠鏡下知馬力

「跑馬日不來,平日就4:45至5:30就來到,看到七點便去飲早茶。」左明叔放下望遠鏡輕描淡寫地說。左明現已進入退休生活,但仍繼續來看晨操做功課。外行人的想像,看晨操做功課要邊看邊做筆記。實際上只需一個望遠鏡。董學賢說:「望遠鏡講倍數和講口徑。我有兩個望遠鏡,一個是施華洛世奇的景象清晰,但有點重,拿太久手會痠。現在用這個是蔡司望遠鏡,畫面實淨又較輕便,今天用這個是放大八倍,口徑40毫米。望遠鏡最緊要夠定,不要太重,我這個是水軍都用的。」

小小的一個鏡頭內,左明叔會先看到馬步,落腳轉數有無力,再看肌肉實唔實,身子夠不夠直挺,尾有沒有擺,再仔細點,他會連馬的口部也會看。左明叔借我看了一會,我只看到一團啡影在跑動。但左明叔卻看到馬的姿勢、肌肉,馬的神情。「我的眼,轉數快。我現在也沒有近視。看晨操時會先看馬背的號碼,再看動作。」

從保暖的玻璃房重回冰冷的觀眾席,左明叔和董學賢在不太冷的日子便坐這兒看晨操。現場沒其他人,董學賢補充:「其他人在七樓,那兒有暖氣和電腦,設備比較充足。不過我們喜歡這個位,冬涼夏暖,哈哈。」為甚麼非要低層觀眾席不可?「細細個跟阿爸看晨操,他教我要看馬匹轉入去的彎。就好像試車要試轉彎。」

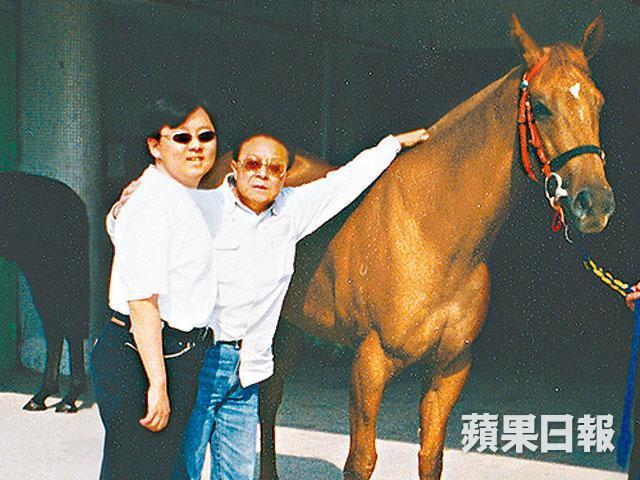

「這裏有椅子可坐,不會累。」左明叔坐下來,世姪董學賢坐身邊,他突然想起董驃。「我以前同你老竇也有張差不多的合照,坐的位置也差不多,不過是在快活谷那邊影的。」

現在除傳統晨操派亦有數據派,像方駿暉。哪種較好?其實看個人。不過左明叔認為:「如看埋晨操,那便除了數據外加了一重資料。練馬師操馬也不是個個一樣,隻隻一樣。只看數據便有機會紙上談兵。」董學賢回港不久,現在開始看晨操是累積資料庫,兩三季下來,便可看到馬的基本水準。「不過這跟即時出場時又有可能不同,可能臨出場先嚇親又沒食慾,睡不好。點樣看到?遠的話便看馬尾,如肯合作,馬尾便會郁,近的話便看眼神,如隻馬有火會眼都紅埋。」左明叔娓娓道來。董學賢補充,「馬的臨場狀態,一出腳那下便看到。」

捱冷摸黑看晨操

左明叔1949年入行,當時他十幾歲,本來是做「車房仔」,後加入簡氏兄弟(簡而清和簡而和)的馬迷服務社。「我個人看馬認真些,上馬(騎馬)五年,看馬五年,我有帶董驃去騎。」

從前和左明叔並肩作戰的是馬圈的傳奇人物董驃;現跟他一起捱冷摸黑看晨操的,則是自小看到大的世姪,董驃的兒子,董學賢。「四歲已跟爸爸看晨操,直到小學五、六年級開始對馬有興趣。那時有匹叫『奔騰』,面是灰白色跟其他馬不同,便開始留意賽馬,加上爸爸後來去澳門做練馬師,便有機會跟馬接近。」

在董驃於澳門做練馬師的日子,董學賢暑假去探爸爸。左明叔:「他爸爸那時是主管,三點幾要起身,夏天時便會和洪良錫一起去馬房。」董學賢插嘴:「我記得那時咬住支雪條去。」凌晨三點多吃雪條?左明叔補充:「雪條可補充糖份又有水份呀!」果然是前輩想得細心。「看完晨操我去飲茶回去十點幾,仍會看到他爸爸在操練,很勤力。」

董學賢英國大學畢業回來不久,入馬評人這行跟父親董驃脫不了關係。「三、四年前看到有篇文章講到關於香港的評馬情況,其中提起我爸爸,我很有感觸,於是讀完工商管理和電影製作後,便回港決定入行當馬評人。」

左明叔說:「看晨操是看預先的狀態,臨場要看行沙圈。」左明叔由1981年開始在商台講沙圈直到2003年退休。左明叔和董驃同期出身,他們都是着重晨操的一派,左明叔指指董學賢:「他多方面些,比較多講科學。」

兩代馬評人,話題離不開當中的傳奇人物驃叔,他權威的快人快語「我係董驃,你唔係。」家喻戶曉,但左明叔和董學賢卻說,原來他騎馬更厲害。「我那時成日同佢講,『你騎馬一級,講馬九級!』不過他經常都話騎馬危險,那時也不鼓勵Benny(董學賢)學騎馬。」「我騎過一次,可能也要有機遇先再騎了。」董學賢說。但左明叔自言騎馬能更全面認識馬的特性,「我上馬背,騎了馬五年,要真正上過去才會認識馬。」

賽馬盛世年代

那個年代,馬迷和馬評人的關係較親近。「那時的馬迷相信那個馬評人就會聽他的。現在的馬迷信自己多些。現在的馬評人多了、雜了,但水準是低了。

「60年代時,簡氏兄弟主持《明報》的馬經,那時他辦了個『明報杯』(全名為『明報杯貼士賽』),參加的馬評人便會鬥貼得準,提高了馬評人的競爭,贏出的馬評人會有金杯!我有贏過六、七個杯!」

馬迷看馬經,目的就是想贏錢。馬評人要如何為自己定位,左明叔很實在,九個字總括他數十年來的原則:「寫嗰樣,係嗰樣,無花假。董驃那時除貼士準,亦會教馬迷點看馬。像馬出汗,究竟好不好,要如何看,也會講。」左明叔續說:「董驃識騎馬,有做過練馬師,所以識馬。我上過馬背五年,也上過馬房,所以識看馬。現在很多馬評人都不識馬。董驃那時會在賽馬評論節目中講『呢隻馬屁股有白印係點點點』、『那隻馬大肚腩又點點點』,深入淺出的教馬迷馬的知識,但現在已沒有這回事。」

作為香港傳奇馬評人董驃的兒子,除自小耳濡目染,也許部份是天生的。「我在英國讀書的七、八年,當地的同學都會看賽馬,但回來香港,和我同年紀的朋友(80後)都覺得賽馬很Old School,我自己入這行,其實有個心願,就是希望提高同年紀的人對賽馬的興趣。」

董學賢現在才剛起步,但不少馬迷期望他有乃父風範,如董驃在澳門馬房的鎮倉之寶的名字,能「仗義執言」。這對新人來說,其實也有點無形壓力。

馬評人買不買馬

董學賢:「我希望做到像我爸般實事求是。我自己堅持每隻馬我都有看過才講,而我自己也跟我爸一樣,給馬迷哪隻馬的貼士,我自己也會買同一樣的。」左明叔補了句:「我自己講馬也是百分百真,賽馬已經算偏門,不可以再偏上偏啊!」

問到左明叔自己會不會落注?他直接得很:「當然買,唔買看來做甚麼!不過我講那隻便會買那隻。」

董驃當年也有買馬,而且也愛玩其他。董學賢爆了個爸爸的小逸事,「以前跑馬日,一天跑六場,完了後我爸爸會找伍晃榮玩13張,這是他的『第七場』。」新生代的董學賢倒對投注這回事比較淡然,「我也有買,但注碼非常細。對於我來說,賽馬比較像是運動多於一種賭博。倒是以前讀書的時候,就算要考試測驗都會照看,然後叫阿媽去買(馬)。現在我也有買少少,但買太少又贏出了,也會給阿媽哦我買得太細,哈哈。」

香港賽馬有段古

香港最早的賽馬活動始於1844年,跑馬地快活谷是首個馬場,開始時為業餘活動,1846年,跑馬地馬場便有首場賽事,甚至在日本統治香港的三年零八個月裏,賽事仍然沒有停止。「聽我爸爸說,那時的人選擇用陸路回鄉,會去找馬糞,因為馬匹用玉米餵飼,可以找到充飢的食物。」董學賢道。

直到60年代,仍是業餘賽馬年代,可以參與賽馬的都不是普通人。左明叔回想:「那時的騎師都不是全職的,有大班、海事處長之類都有。」董學賢接口:「對,我也聽爸爸說過,以前的騎師有經理、少將,真的是業餘性質。」現在香港一年平均約八十多個賽馬日,左明叔續說:「60年代,一季只跑19日馬!每逢有賽事,快活谷便會很熱鬧,賽事結束清場時,觀眾席剩下一堆鞋,有成兩三車!」

左明叔在60、70年代曾當過代馬主的崗位,「那時我上馬房,一個馬房有兩張藤椅,一張是馬主的,而我就做顧問。當時一個馬房屬於一個馬主,旗下有練馬師,有幾十隻馬由我話事。」

自1971年10月1日起開始職業化,1978年沙田馬場落成,期後主要的錦標賽事亦改於沙田馬場舉行。