香港高峯期有七萬多個漁民,以魚喻人,這批水上人便是大地魚。

大地魚即比目魚,海魚下欄貨,貌醜、乾扁、肉質粗,連漁民也不吃。但原隻曬乾熬湯,或烘香拆肉磨粉,那鹹鮮的香氣教人難忘。同樣,水上人表面無文化,其實獨特文化源遠流長。自60年代開始搬上岸,人離海賤,讀書少,一開口說漁民方言「水佬話」就被笑,但這批香港原居民,以大地魚於華南地區如粵菜、潮州菜、順德菜等飲食文化中留下足迹。

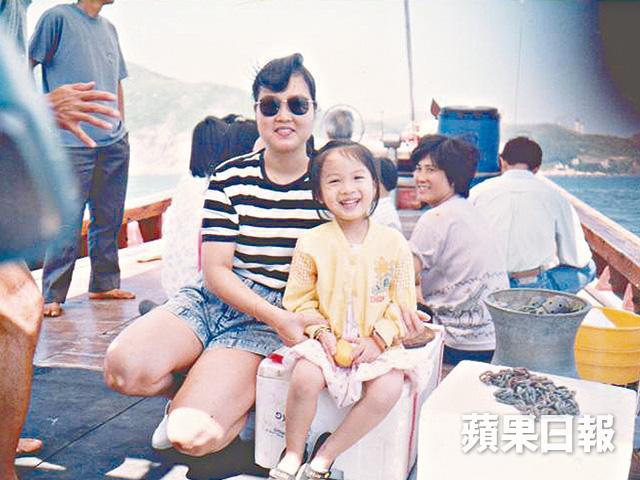

女漁民也是大地魚,在這講求勞動力、父權的少數族群裏,她們湊仔煮飯照顧老人、幫忙家計。這次走進南區,聽分別居於香港仔與鴨脷洲的兩個女性的故事,她們的家族把根留在海上。

記者:邵超

攝影:劉永發、蔡家輝、陳國良

水上人都是吃大地魚大的,家中三代是漁民的黃火金,有一道傳自媽媽的大地魚食譜。

水上人因長期出海捕魚,大部份時間都居於水上。香港漁農自然護理署網頁介紹香港漁民文化,指出「由於歷代封建皇朝,均不接受漁民登記岸上戶籍,漁民因此居無定所。」水上人的根在海裏,大海就是家,黃火金在船上出生,即使上岸數十年,最喜歡的還是海,八年前她成立了香港仔漁民婦女會,推廣漁民文化。人離開了海,還是住在海旁,水上人習慣靠海吃海,但最好的魚都是營生本錢,火金說往日在船上吃的都是下欄貨,包括打魚蛋用的魚,如九棍、門鱔。在不知幾代人的記憶裏,舌尖上也常留大地魚的味道,避風塘有售的艇仔粉,湯底以大地魚、魚仔、蝦仔、蝦殼熬成,正宗雲吞麵湯底散發的一陣鹹鮮味,也來自大地魚。

火金跟一班婦女會的姊妹一起製作的大地魚粉,過往八年都在南區舉辦的漁墟或漁農美食嘉年華出售,特價60元,比同款貨品貴,曬乾後炭火烘焙撕肉碾磨成粉,足料無添加,吃得到真正水上人媽媽的味道。新年時,大地魚在火金心目中變得更為神聖,「水上人除了魚,一年難得吃到肉,每到新年,媽媽便會到街市買新鮮豬肉、黃芽白和粉絲,豬肉打成丸,用大地魚煎湯,既是湯,也是一道菜。」火金媽媽還會加入紅棗,令賣相更好及增補食療。這道菜最花工夫的便是把豬肉打到起膠再搓成丸子,大地魚與豬肉是絕配,可提升豬肉鮮味,這天火金的好姊妹彩蘭幫忙打豬肉丸時,也加入大地魚粉。「這道菜是我家獨有的,在我心中,我媽媽做得最好吃。」

水上人沒有特別的新年菜,火金幼時都是吃年糕、炸角仔等,火金媽媽包角仔,一包就數百隻,「年糕做得特別硬,放在袋裏,肚餓便當零食吃,發霉了,抹走便吃。」漁民新年習俗燒炮仗,火金由細玩到大,「你認識的炮仗是一串串的,我們玩的是一粒粒,每粒皆有藥引。」童年時新年埋街(上岸)飲茶、逛工展會都是高消費活動,是大事,「像大鄉里出城!」歲晚埋街還有一項年度盛事,便是到照相館拍全家福,「家人一個都不能少,一張相20、30元,相等於現在數百元。」那年頭幫襯過的雙喜影樓已不在,家裏也很久沒照過全家福。

1979年,火金隨父母遷到香港仔木屋區,數年後搬入私樓,父母在香港仔的學校做校工,她到黃竹坑工廠打工,兒時在住家艇上的生活,仍然記憶猶新。

住家艇的灶倉記憶

男人出海捕魚動輒十天來回,一般留下老幼婦孺在住家艇。新年期間漁船都歸來避風塘,但現已很難找到住家艇的蹤影,據海事處資料顯示,住家艇只剩下四艘,跟70年代3,650艘的數字相差甚遠。住家艇是舊漁船,不能開動,艇上既沒水,也沒電,船尾一角用木板間一個小間就是廁所,食水須向水艇購買,火金說:「一日供一次水,我是小朋友都要幫忙擔水。」這天到火金好姊妹金好的弟弟的曬家艇參觀,那是一種相對較大的住家艇,共有兩層,樓下是客廳、睡房,樓上則是曬場。住家艇一般緊俟着作業漁船,男人出海後,女人便在住家艇照顧家庭,曬鹹魚、魚乾、蝦乾等,也修補漁網。日常三餐的責任都在女人身上,火金說,一般小孩七、八歲便幫手做菜,只是如今孩子都長大了,廚藝也生疏了。水上人稱廚房為灶倉,因廚房是放爐灶的地方,「我們漁民最初是燒柴的,60、70年代時轉用火水爐,大約70年代末轉用俗稱夾餅的石油氣爐頭。」海上不時遇到大風大浪,船上的爐灶做得很深,煮食時便不怕打翻造成意外。作業漁船的廚房還有其他裝置,如爐頭加裝鐵欄、電飯煲有專用鐵架,醬料插在木架,「飯菜都會放在一個四方大鐵盤裏,端出來或收拾都方便,即使風浪大時船身不穩也不怕。」

水上人看慣風浪,看死亡也豁達,火金爸爸在前年農曆新年前,死於他熱愛的大海上,「爸媽退休後買了小船,仍然出海捕魚給自己和我們吃,那天清晨出海捕白飯魚,準備曬來給我們吃,第一轉已取得幾十斤,就在他很想趕上捕另一群白飯魚時,可能太開心和心急,心臟負荷不了,倒下了。」水上人,根就在大海,火金爸爸水裏來,水裏去。火金說:「未來會跟朋友買小船一同出海捕魚。」

肉丸大地魚湯

解構住家艇

老祖母的魚食

大地魚為食物提味,水上人生活中也需要「大地魚」——女性,讓日子過得有滋有味。

水上人男尊女卑,昔日船上有很多禁忌針對女性,如不能接觸船頭,月事期間、孕婦不能上船或碰觸漁具,80後漁民後代鄭錦鈿曾以家族故事為論文題材,為水上人做點記錄,文中不時提及男女地位不平等的事,她心酸地說:「以男性角度看,女性在漁民家庭真的不重要!我當然不認同。」女人也會出海,但天生力氣不及男人,大部份時間留在住家艇,「媽媽在家中排行尾三,一到上學年齡,外婆已送她上學,念中學時才離開住家艇上岸生活。」讀書很幸福,但每天上學前,即凌晨四時左右,媽媽與一眾姊妹須到蝦廠或魚市場去「剝蝦殼」賺「外快」來幫補家計,「也有婦女在家剝蝦殼,60年代魚市場常見漁民婦女幫忙將魚穫分類,或剁打魚蛋用的魚。」

水上人不分男女,早就練就一副金睛火眼,海產或養殖魚一眼看穿,但一說到烹調方法,女人才是專家,她以生死戀(鮮魚與醃一晚的鹹魚共同做的菜)為例,男人只懂分辨新鮮與否,但女人就會鑽研食材、器具及烹調方法,「水上人一定不會去西貢、流浮山吃海鮮,那些是吃風味,我們多數在家煮。婆婆的手打魚蛋和醃鹹鮮,還有姨媽醃的鹹魚,都是獨一無二的。先不論打魚功力,現在鮫魚難買到好的,不好,怎樣打也起不了膠。」根據香港仔漁業海鮮商會會長陳志豪資料,現在能捕捉到的海魚量正逐年下降,昔日沒人捕捉細條牙帶,但大條牙帶買少見少,小魚也能登魚市場。鄭錦鈿想起晚餐桌上的紅衫魚,平價魚在當代一躍變成貴價魚,很諷刺。鄭錦鈿居住的鴨脷洲,在街市買海鮮到餐廳來料加工出名平,「鴨脷洲街市雖小,但海鮮不比香港仔街市差。」鄭錦鈿說得篤定。香港仔街市滙聚了南區的人流,海鮮出名貴,好奇香港仔魚市場就在附近,理應很便宜,陳志豪說過這就是海產或養殖的分別,香港仔街市只賣海產,吃魚特別嘴刁的南區居民,只會找南區漁船捕撈的魚蝦蟹來吃,皆因南中國海的海產最美味。

於「海上田間」嬉戲

遊走於香港仔市中心,會發現茶樓特別集中,水上人都是大家族,一到周末去飲茶,場面很熱鬧。鄭錦鈿在論文中提及父親上茶樓飲茶的一段往事,原來上茶樓在以前是一件很「豪」的事,也是收集漁業情報的地方,但上茶樓沒有媽媽的份。視為父權運用得徹底的例子:「我問父親為何只有他與祖父二人上茶樓,父親說女人要留在艇上打點修補捕魚用具;女人亦要在艇上準備午飯及照顧小孩。所以,茶樓裏是沒有女人的,可見水上人社會裏的父權運作得很徹底。」我倒覺得她憶述兒時到魚排玩才叫「豪」,伯父及姑丈分別於南丫島及西貢經營魚排,她形容魚排是海上的田,魚排間的木板寬度「窄過農田的阡陌」,須小心跌落海,「個個水上人學游水,被大人丟落水就是,不行時,遞支竹竿給你。」水上人就是這樣訓練出平衡力和對空間的認知,當中總是連繫着吃的回憶,你知道青口寄居在魚排的浮泡上嗎?「夏天到魚排,總能吃到青口、螄蚶、蜆,用魚毛煲湯,淥碗米粉伴吃,還會煲消暑的大苔糖水,大苔像海苔,形似透明膠袋,加大豆、黃豆同煲。」小孩子們在魚排間暢泳,大人們邊聊邊做飯,「女人劏十多廿斤魚已夠忙,男人駕船出海攞魚,到沙灘執蜆。80、90年代還未流行遊學團,跟一班親戚度過假期,便是最佳的親子活動。」一桌菜餚必有鹹魚青菜和魚毛湯,魚毛肉不多,量大,水上人發揮魚料理的天份,把牠熬湯,加菜或豆腐或鮫魚、大眼雞,便成一道菜。

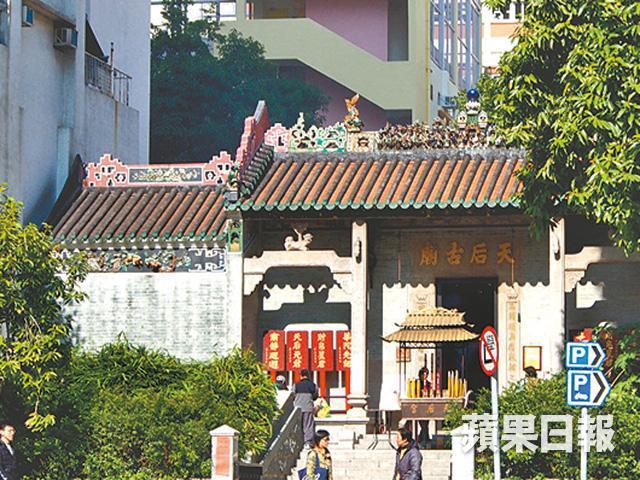

男人都要拜的女神

一到農曆新年,鄭錦鈿口中的大男人爸爸,便會肩負起清潔大任,抹窗、洗廁所,「水上人其實很愛乾淨,可能出海長期處於濕淋淋的環境,一回到家便喜歡乾爽。」快到農曆新年,漁船便會返回避風塘準備過節,當天吃或吃過團年飯的漁船,都會貼上紅紙以資識別,一時間海面充滿代表吉利的紅色。年尾水上人會到天后廟還神,一個重男輕女的族群,天后地位卻很高,命運大不同。香港仔的天后廟很值得一看。天后廟建於清朝咸豐元年(1851年),最初由當地漁民集資建成,最初建於海邊,後來由於填海,現已遠離海邊。除了不少清朝文物外,細看正殿廟脊的石灣陶塑,人物以民間傳說或戲曲故事為藍本,代表做戲給神靈,找遍全港島,也只有香港仔天后廟及銅鑼灣天后廟,會出現女將或婦女形象,十分驚喜。