踏入馬年首日,人人穿上新衫新鞋,與父母長輩、親朋戚友拜年𢭃利是等都是農曆新年傳統習俗。但離開城市走到各新界村落,在新正頭期間還保留着各式鮮為人知的習俗,例如點燈、搶雞毛、扒船、太平洪朝等,你可能聽(睇)都未聽過。從鋼筋森林走到青葱郊外,古老的習俗恍如隔世。

記者:雷福財

攝影:黃子偉

部份圖片:http://www.hkhikers.com及受訪者提供

農曆新年不只禁忌多,習俗也多:年三十晚食團年飯、行年宵,年初一戒葷拜年,年初二女家回門,年初三赤口不宜拜年……但除此以外,嚴格上過年前,年廿三、廿四還要謝灶君,只是年輕一代越趨簡化或有其他宗教信仰,這等習俗確非人人會做。本地民俗掌故研究者周樹佳說:「以前中國是農業社會,人人都會祈求新一年得到神靈庇佑,一切順順利利、風調雨順,但時下很多家庭連廚房都沒放灶君。」都市人不做,不代表失傳。新界的原居民有五大姓家族,包括侯(河上鄉)、彭(粉嶺圍)、廖(上水圍)、鄧(錦田、龍躍頭、屏山等)、文(新田、泰亨),其中鄧氏更早於北宋時期(960年至1127年間)已遷移到港,往後便發展出各種村落習俗。在一眾新界村落裏,某些傳統習俗已行之幾百年。而每年的元宵點燈儀式及在個別村落舉行的太平洪朝便屬原居民的隆重儀式之一。

點燈慶祝添男丁

周樹佳表示起源之說已不能考證,但總括能從諧音中解構出來。「燈同丁音近,古時的農業社會中,人丁極為重要,點燈即有添丁的意思。點燈儀式則分為圍頭及客家兩種,圍頭集中在新界西、元朗、錦田、十八鄉等,因人多,習俗還算保持到;客家近年已開始式微,可能因移民之故。不同村落的點燈日子亦有不同,以彭氏粉嶺圍為例,以往會找蔡伯勵擇一吉日,後來因收費貴而改用其他人。點燈儀式包括請神、開燈、升燈、送燈、化燈。」

另一對本地習俗甚有研究的古物古蹟課程導師蘇萬興補充:「每逢上一年出生的原居民男丁,其長輩便會到祠堂祭祖。而祭品包括煎堆、碌柚葉、石榴、芋頭、扁柏、雞、燒肉等食品以子孫筒盛載,點燈(油燈)後放入一盞大花燈內,所以每年一睇有多少盞燈便知今年村內有多少男丁出生,然後便是登記燈頭簿及食燈粥。燈粥都有考究的,不能食白粥,多是蠔豉髮菜排骨粥,配以四款菜,如荷蘭豆(象徵多子)炒臘味、慈姑炒臘肉等,原居民以外的人也可吃,但首要俗例是不能第一個吃及坐着吃。但有些村如大埔鳳園則是食燈盆,即盆菜。」

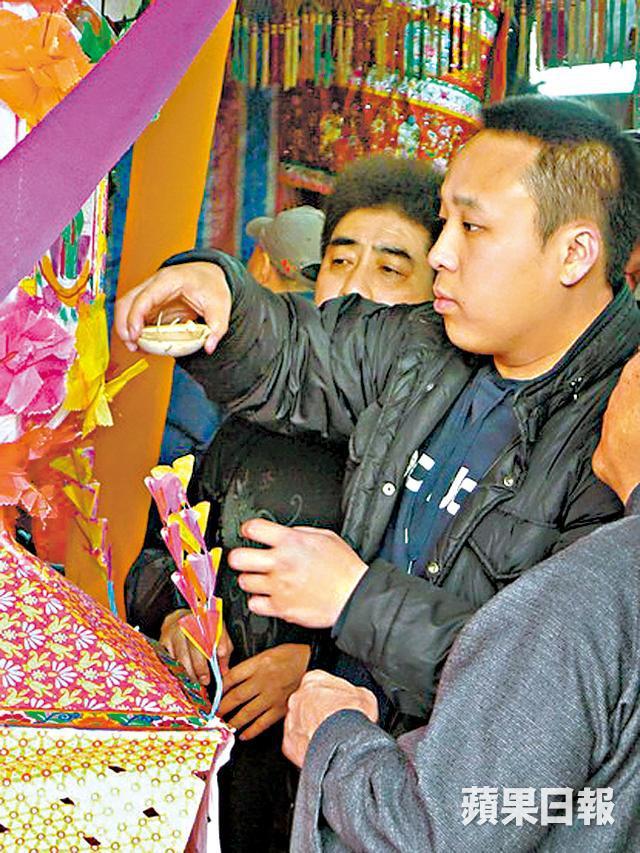

全村民參與拜祭的還有太平洪朝,主要有上水金錢村及粉嶺圍。周樹佳:「它屬於道教正一派的儀式,從字面解,「洪」有「大」的意思,朝是朝拜,主要會在農曆新年間舉行,由道士(俗稱喃嘸)主持,當中還包括了啟壇、拜井神、化馬上表、獻供等儀式,目的是祈求村內的所有神靈庇佑村民在新的一年,六畜人口興盛,遠離疾病。」

粉嶺圍 搶雞毛

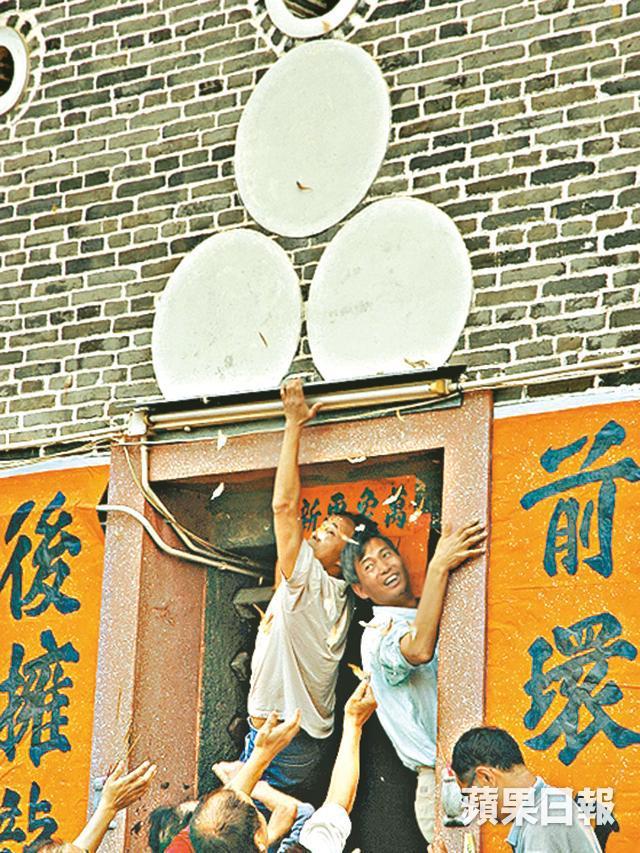

粉嶺圍原名粉壁嶺,在元宵前村內的彭氏一族除了點燈儀式,也有舉行太平洪朝。以往的擇吉日便是交由蔡伯勵負責,地點會在村中風水塘旁邊的空地搭建神棚及戲棚,作為洪朝儀式的舉行場地。村民會先到附近三聖宮請關帝、文帝及北帝至神棚接受供奉,然後再各自到社壇、井口及圍門,迎請其他地方的神祇。在正月十五上午還有「搶雞毛」的活動,周樹佳說:「大家已無從稽考此活動的出處,但必定是男性原居民參加,雞毛由圍門的圓孔擲下,拿到雞毛的代表吉利,好多時候男丁還會分一些雞毛給其他女性長輩。」而奪得雞毛的村民,會在扒船時,將雞毛放入紙船裏,稍後與元寶一同化掉。

上水金錢村 劈沙羅

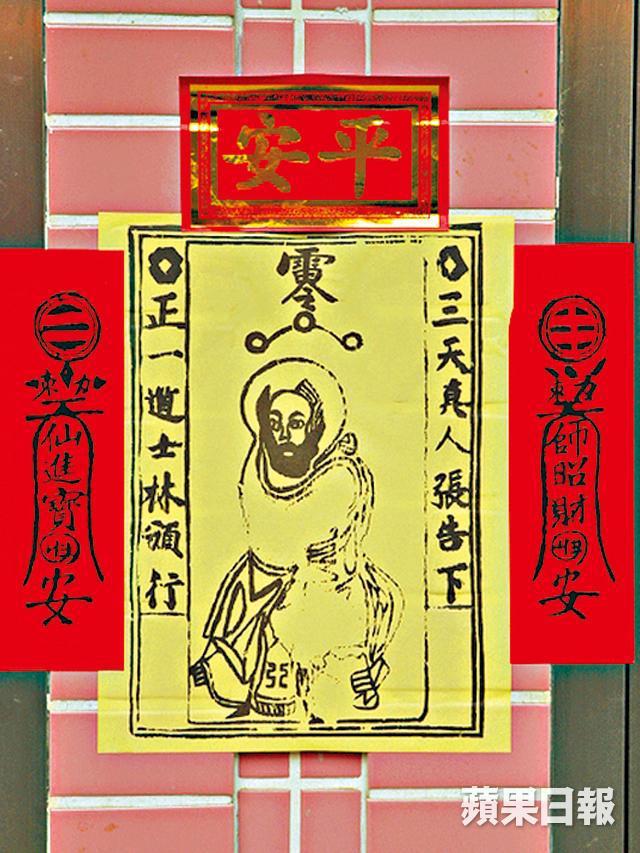

上水金錢村乃侯氏村落,屬圍頭村,傳統上每年的土地誕,會請大王和伯公(土地神)回村裏的神廳,以供村民朝拜。其間村內會張貼一張「金榜題名」,蘇說:「紙上寫滿全村村民名字,以告知各上中下三界神靈庇佑他們,最後進行化榜。」其間村內還會進行扒船和劈沙羅等儀式,聽來着實讓人摸不着頭腦,但原來是驅走各類災禍。周樹佳解釋:「在道教上,船是代表一個載體,村民先會以紙製的船收集每家原居民物品,當中離不開炭(象徵火神)、豆(象徵天花)、雞毛這三類,負責收集的人會走遍全村,便是所謂的扒船。收完後把船燒掉,象徵將疾病、不吉利的事情送走。」

大埔三門仔 三年誕

三門仔村民的祖先都是漁民,雜姓村,屬蜑家人,其大王爺誕是每三年一次,對上一次是2011年,按道理今年便是村民舉行大王爺誕之年份。周說:「60年代,因政府要興建船灣淡水湖,於是村民便要由舊三門仔搬至如今的漁民新村。他們最相信的大王爺就是由舊村一同遷徙而來,此後每逢大王爺誕的農曆年初二至初五(正日是年初四)都會有神功戲(粵劇)表演,由於地方所限,其規模相比起其他村落,只屬於小型。」

大埔鳳園 化紙馬

村落已有幾百年歷史,居民主姓麥,也有姓葉、薛、黎、莫、韋等六姓居民在內。周樹佳透露村內點燈的有集體也有在各自的祠堂內進行。村民會在元宵前擇一吉日將社稷大王及井神等請進圍內供奉,其間會走遍各村內每處社壇拜祭上香、化寶等。汀角路旁的社稷大王和福德正神是村民最為重視。農曆十五晚更會進行化馬儀式,將人名榜及紙馬一同化掉。

元朗山下村 點宮燈

元朗十八鄉邊緣屬屏山鄉的山下村,全村姓張,明末清初已在此開基,是新界少有的單姓村落,據說至今並沒外姓人租住,鄉里間關係密切。蘇萬興說現時「山下村」其實是寫錯的,「廈即代表屋,山廈村就是指山頭多屋,而不是山下有屋的意思,只是政府統一用山下村。」周樹佳補充:「他們現時點的是『宮燈』而非紙燈,因村民覺得年年搞可以環保一點,於是改以一盞宮燈代替。」