施政報告一出,一代「公屋豪宅」華富邨落實重建。倒數太早,懷念卻不嫌早,房署前身的香港屋宇建設委員會於1963年宣佈興建華富邨,是當時計劃興建的10個廉租屋邨之一,用來安置木屋區居民。同代背山面海的蘇屋邨已歿,閱讀華富邨就像看香港60年代建築史,華富邨是全港首個以市鎮形式出現的屋邨,大廈與商舖、人車分隔的規劃為人津津樂道,廉租海景單位恨死隔鄰貝沙灣。時代總會過去,華麗消磨,今日且入南區最老最美屋邨,細數60年代經典。

記者:邵超

攝影:陳永威、周旭文、邵超

華富邨一直未有用盡地積比,建有18幢大廈,高𥧌期人口達5萬人。

華富邨重建,政府於二十多年來談過不止一次,如今施政報告說華富重來,但重建工程浩大,像筲箕灣明華大廈般分批重建,分期拆某幾座樓再安置,快則10年或15年。華富邨是當年時任屋宇建設處處長廖本懷的得意傑作,英女皇兩次訪港,都由他陪同參觀華富邨和何文田愛民邨。它的經典源於位置偏遠,必須提供自給自足的配套設施,因而誕生了香港首個以市鎮形式出現的屋邨,也啟發往後順山勢而建屋的概念。

華富邨一邨共12座於1967年至1969年分三期落成,首期華安樓於1967年11月落成,其後於較高位置興建的二邨,則分別於1970年至1971年及1978年分兩期落成,一邨為舊長形建築,二邨的華興樓、華生樓、華泰樓及華昌樓是香港首批「雙塔式大廈」(即兩個天井)。居民多以地理位置,即「上邨」和「下邨」來形容自己住所,所以位置較低的一邨反而是下邨,二邨是上邨,邨外人容易弄混,這種因地理環境而約定俗成的名稱,是依山而建的公屋特色。

風水屋邨海角回憶

華富邨的華麗富貴,由一個海角說起。

香港人渴望海景樓,1968年政府為吸引人遷入這山旮旯,拍了一個「華富新邨」宣傳片,宣傳片特別強調一位住戶在全海景露台上澆花!華富邨的位置,由海角伸延至半山,鄰近貝沙灣、置富花園和瀑布灣,近海的下邨多為低層樓宇,遠離海的上邨則是高層樓宇。這個佈局,能令最多住戶享受到無敵海景,即使是山景或內園景單位,只要走出走廊,也總有一角可以看見海,當中近海的數座,因地勢使然,甚至比貝沙灣豪宅離海更近,也離南丫島三支煙囪後的鹹蛋黃更近。這種規劃,在寸金尺土的香港是奢侈。

說華富邨海景,不得不提香港人集體回憶的瀑布灣,晨泳客與數不清數目的佛像與它常在。那些年傳聞UFO降落了,亂葬崗鬧鬼了,當然無從稽考。如今瀑布水流不再充沛,看不見清朝新安八景中的「鼇洋飛瀑」,但每逢颱風過去,識途老馬便到此撒網捕魚,捕得數斤重的大魚,果真奇聞。有山有水,都說華富風水好,出了沈嘉偉、韋家輝、前律政司司長黃仁龍、DJ阮小儀等名人,除主路華富道及瀑布灣道外,人車分道,人走在邨裏,呼吸的每啖空氣都新鮮無比,難怪居民不缺長壽老人,致不少公屋富戶不願交還單位,每逢假日兒孫回邨探望家人,平治、寶馬等靚車泊滿屋邨,又成為一道獨特風景。

60年代經典建築

廖本懷打造全球最廣為人知的公屋,當年建有商場是劃時代之舉。南區區議員柴文瀚指全邨居民以下邨商場「華富中心」為中心,連同附近居屋的居民,也在這裏的街市買菜、飲茶吃飯,積累了四十多年的生活文化,期望未來規劃保留這特色,若能保留一兩幢樓宇作活的博物館更佳。

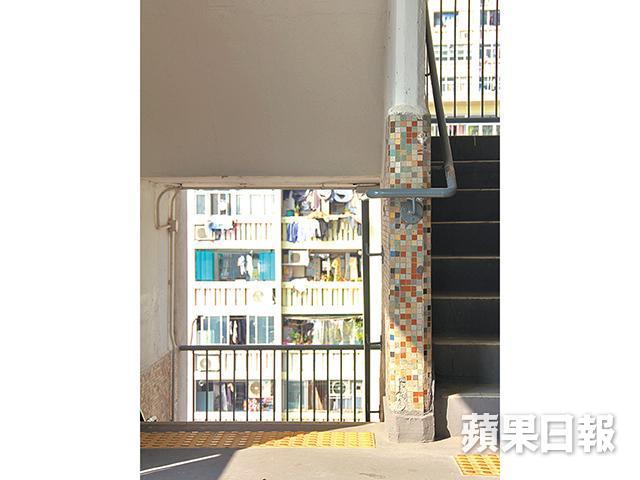

小商戶最怕商場領匯化,港人最愛懷舊,大多數老店早已易主,裝修已變,唯一不變的,是店後磚牆依舊開了美麗的通花圖案,洞後見海。這些通風牆,跟銀都冰室特高樓底、華富冰室的大小楷英文招牌和華富中西藥行的裝修,一齊保留了一個時代的特色,80年代後期的公屋已不復見。60年代興建的公屋商舖還有一個特色,那天走進華富中西藥行,一道旋轉梯吸引了我,原來當年為協助大型食肆及偏遠屋邨的商戶提供商業設施,房署轄下部份舊式公共屋邨,當中包括華富一邨,多在商舖上方提供一個單位,以市值租金租予商舖,以供商戶作員工宿舍之用,稱為「連帶租用居住單位」,如今交通發達,這單位實際用途不大了,若不是經營數十年的老舖,一般舖位更換租客後,房署便會收回單位,現在華富邨也只有數家店舖仍保留這單位,當中部份已改作貨倉。

讀通華富邨的建築史,就像走過六、七十年代香江風華,十多年後,香港,又少了一個經典。