逛香港的跳蚤巿場,買到的多是細件的手工藝品或破舊的二手衣飾,但去到歐美地區,人們都喜歡在這些周末開設的攤檔變賣家當。細心找尋,由路易十四時期的酒瓶,到3、40年代的Art Deco風格銀器都有,自然成為了古董家品收藏家尋寶的地方。住在陽明山莊的家庭主婦蔡詠儀,每年花兩個月時間在法國尋寶,尋來的一室古董酒瓶和銀器,非束之高閣而是每天用、一直用,揚起了一屋的詩意。

記者:容慧心

攝影:林栢鈞

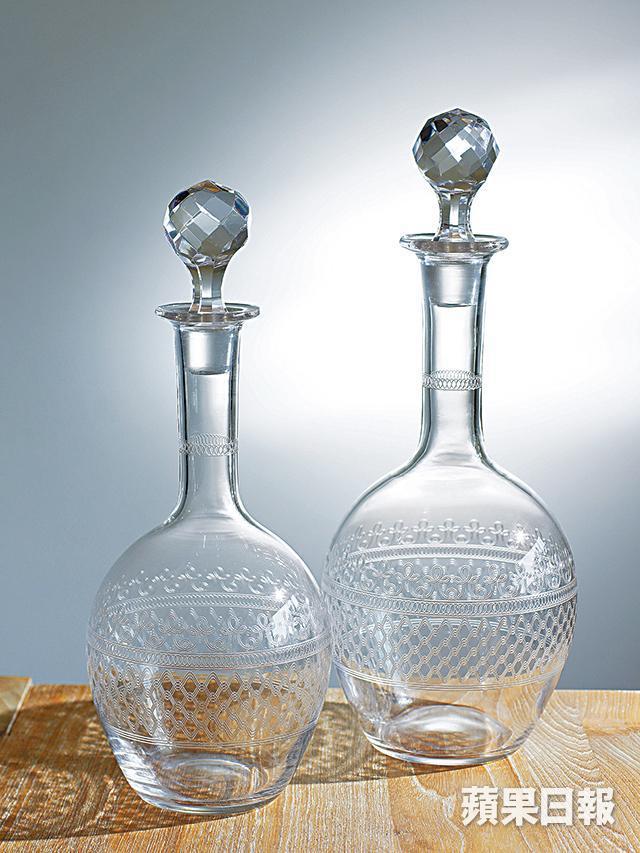

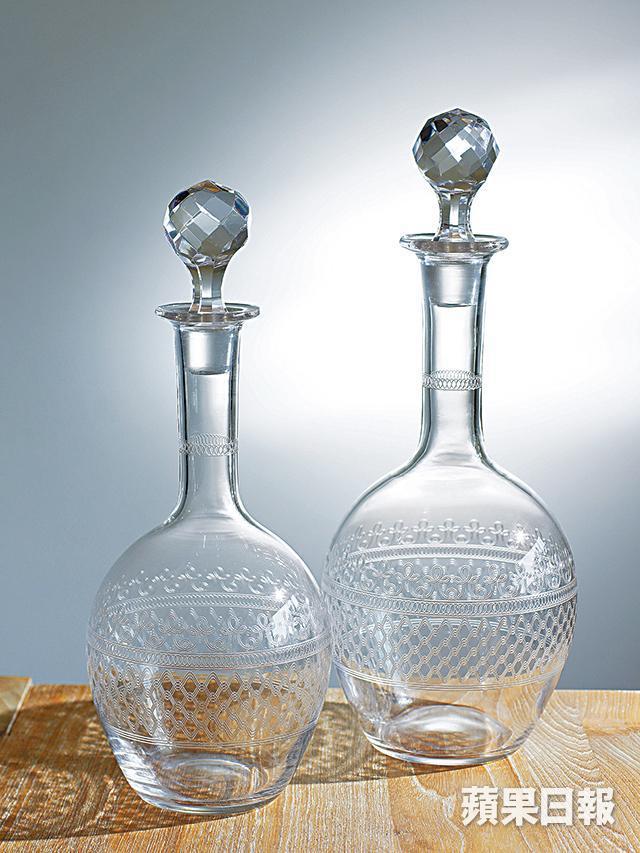

「飯可以不吃,二手巿場不可以不逛!」走進蔡詠儀的家,看見雪白的牆身、古董木傢俬和掛在牆上的字畫,是簡約的中國風擺設,想不到最當眼的、放在飯廳窗前的一列水晶酒瓶卻正正來自她說不可不逛的法國跳蚤巿場。「這裏大部份都是從法國跳蚤巿場買回來的,我們每年暑假都會到法國逗留兩個多月,小朋友去夏令營,我、丈夫和朋友便去看舊家品。」詠儀說因為每年都會去跳蚤巿場尋寶,她與當地的賣家都已經很熟絡,會留她好的貨色,高高矮矮的一排,圓身的盛紅酒和白酒、平底的放烈酒、高瓶身有小洞的盛甜酒,每個由60至80歐羅不等,但一對路易十四年代的水晶酒瓶,雖然賣家也老實說明瓶蓋是新配上去的,但瓶底的編碼和品牌名字就像酒瓶的出世紙,而瓶身簡單的蕾絲花紋也正正反映着17至18世紀的風格,在她來說歷史價值不減,足足花費了超過300歐羅購買,是她最愛的一件收藏品。

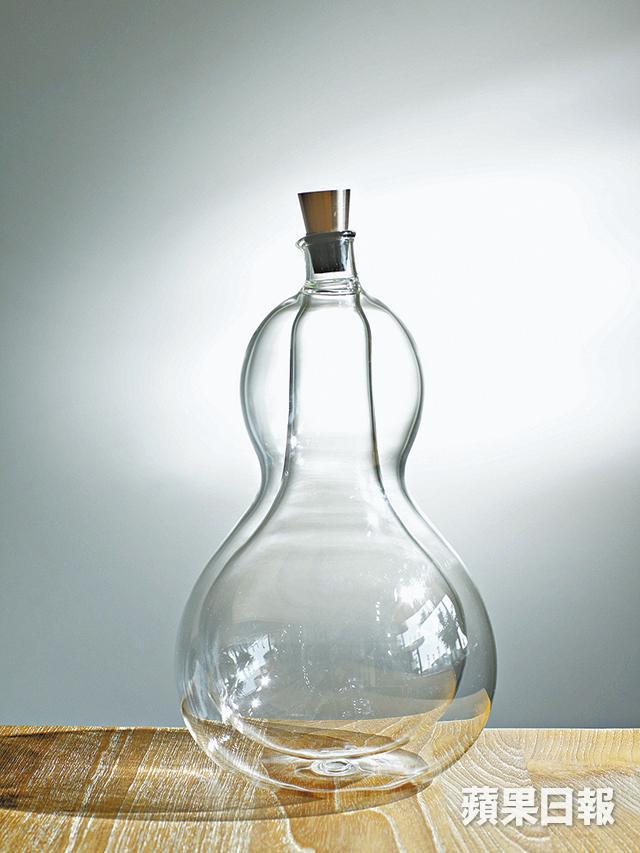

除了法式的酒瓶,詠儀還喜歡由中國現代建築師張永和為台灣品家家品(JIA Inc.)設計的雙層酒瓶,「中國北方農民用葫蘆來舀水、淘米,是重要的煮飯工具;古時夫妻交杯,也會用上曬乾的葫蘆;所以這個葫蘆酒瓶很能反映中國特色,而且雙層設計可保溫或冰鎮,用途很多變。」

餐具中學飲食文化

詠儀買古董家品很講求實用性,水晶酒瓶放在飯桌旁邊,就是方便她和丈夫兩個或招呼人客時使用。跑到廚房,見到木櫃上一排銀器茶壺、汁料壺和冰座,繼而打開廚櫃抽屜一看,全都是銀做的食具,每天拿着來吃飯的,原來也都是詠儀另一類的收藏。「我愛逛法國跳蚤巿場,是因為賣家都是把餐具原套售賣的,不像中國人會一套餐具逐件賣來賺錢;我喜歡的除了是這些家品的精緻,還有當地人對待藝術品的情誼。」原來在英法,所有家品都屬遺產,要徵稅,所以後人多數把值錢的家品變賣套現,他們會把餐具原套售賣,是對藝術家品的一份尊重,也是希望家族的物品能完整地保存下去。

收藏銀器餐具,還讓詠儀學會不同國家的飲食文化,「中國人會怕了積在茶壺裏的茶迹,喝完茶要把茶壺洗淨兼擦亮,但英國人用的銀茶壺內膽都是黑黑的,原來英國人覺得茶中的單寧積聚壺內,茶反而更香醇!」粗略估計,詠儀銀器刀叉匙收藏近三百件!「切不同芝士的刀都有好幾款;加上從前吃到雪糕已算是很難的事,所以單看芝士刀和雪糕匙,已經知道這些不是平民用品。」刀和叉的柄上有King's或Queen's Pattern:基本上Kings的貝殼花是凹入的,手柄位有特別的葉子花紋;而Queens的貝殼花則是凸出的,手柄有向內彎的腰果花作裝飾,兩者都是19世紀法國皇室或貴族專用餐具使用的花紋,較近代的會配上象牙和牛角,配襯出更多變的設計。

雖然她只是一年到法國一至兩次,但賣家一但找到新貨,都會預留給她。「一次新來的女傭不知道銀器不可以加熱,把它們都放進了洗碗機,手柄都給弄壞了,我心痛得急急拿銀器回法國讓古董維修員修好,配回同年代的手柄。」修理得多,就連古董維修員也跟她成了好朋友。好像個保育人士,「救得一件得一件!」似是詠儀對懷舊銀器的心聲。

古董店打工開眼界

蔡詠儀來自湖南,二十多年前來港後便在貿易公司當會計,因為平日工作太枯燥,便經常一個人跑到上環荷里活道一帶欣賞古玩,看得多就覺得辦公室的工作無聊,後來更索性自薦到其中一家任職,學會了不少古董的知識。「當時店長讓我當會計兼任繙譯,我從老闆和外國客人身上吸收知識,又偷時間逛逛鄰近的店,客廳很多中國古董擺設都是那時買回來的。」原來在儲水晶酒瓶和銀器之前,詠儀第一批開始收藏的,是在荷里活道古董街買回來的各樣玉石擺設。

詠儀買古董很講眼緣,幾件擺設都是一眼看上便買下來,原來都是圍繞着自己的兒子,「兩個小小的玉石人形娃娃按造型看是遠古時期的作品,右邊的是『帶子』吉祥物,那時好想生小孩子,看它樣子很慈祥,買回來不久,果真懷孕了!到生了二子,我又想買一件玉石擺設代表他,找了很久也沒找到,後來見到一隻感覺上形態跟兒子很像的羊形擺設,就買下來了。」詠儀說其實古董店的工作很有趣,只是與法籍丈夫結婚生小朋友後分身不暇,才辭去工作專心照顧家人。

看着詠儀的收藏品,不難發現當中很多都不是完整無缺的,像那個着古裝的玉石人形娃娃,左右雙臂都跌斷了,但詠儀卻因為愛極它的造型,所以沒理會中國人講究意頭的習俗,照樣買了回來。一直以為愛收藏古董的人會很介意物件的完整性,但偏偏詠儀是感覺主導,「其實古董的價值,在於你是否看到它身上散發出來的那個年代的特質:褪色的唐三彩也可看到用色條理、斷手的玉石也可看到當時人的衣飾。配上新酒瓶蓋的水晶酒瓶一樣可以從花紋中看到路易十四風格的詩意。」這些應該就是鍾愛古董藝術的人所醉心的情懷。