在舞台或開幕上見到的艾敬總是從頭到腳無懈可擊,她並不做保養但仍然有令人羨慕的好皮膚,艾敬身上的知性美是從年輕時以文化藝術滋養起來,那是多少金錢無法買到的。「別跟人說自己的不容易,永遠不要說,因為世上還有更不易的人。」在她工作室裏,她換下長靴和大衣,穿着油彩斑斑的棉夾克、平底便鞋、運動褲,處處都是顏料、調色台,作品從一樓到二樓,這個工作室已經沒有任何空隙。桌上是馬諦斯的畫冊,書架上是唱片,標誌着它們的主人是橫跨兩界的藝術家。她每天至少在工作室十二小時,她的年輕助手曾問她:你甚麼都擁有了,為甚麼還在拼命工作?

她說她並未回答。

作者:鞠白玉

這個女人她從不在一個地方停留太久,從16歲登台,她的音樂傳遍整個華語地區,開創了中國城市民謠風格,她旅居東京紐約倫敦,與世界各地的音樂人交流合作吸取養份,周遊各大藝術博物館畫廊,她出演電影,從時髦的都市題材的情愛主角到獨立電影中的憤怒青年,也因友情客串東北鄉土戲,戲裏戲外判若兩人。一百種面目呈現後,她在30歲時師從當代藝術大家張曉剛,在他的工作室裏學習一年後回到紐約的soho區練習繪畫。

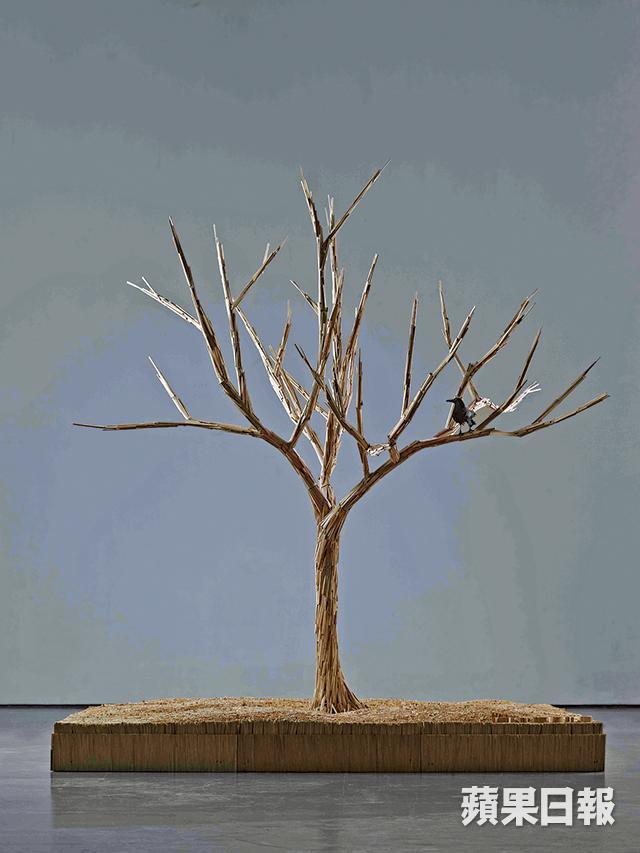

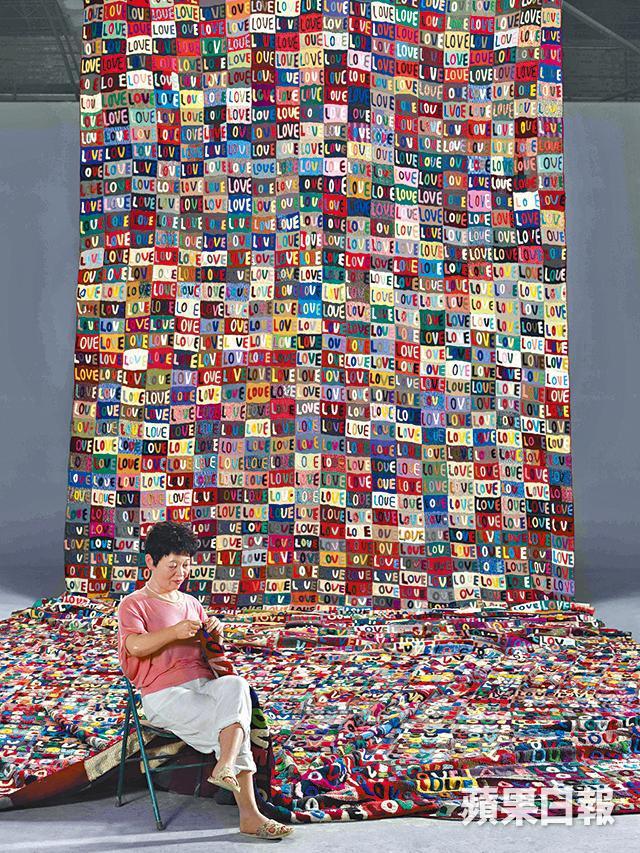

起初看起來是一個熱情豐沛的藝人想從繪畫中得到消遣,當她在中國國家博物館以綜合藝術展亮相時,大量架上繪畫、裝置、影像、雕塑告訴了人們她在這十三年裏的思維和作為。

八年前在星巴克裏見到艾敬時,她還是以音樂人身份示人,她談及繪畫時充滿熱情,但那更像是她的業餘生活,當時她正發新唱片,唱着她的紐約,時年她36歲,眼神澄淨,面龐素雅,她過得自由且獨立,完全浸淫在音樂和繪畫中的狀態。當時她講及在紐約去買藝術商店選畫框和畫筆,她好友一直勸說她不需要那麼貴的東西,而她總是要一切都是上好的,「我不是有錢人,但我仍有權利用點好的東西,他們認為可能我只是玩票,但我仍要全力地投入,我是從不給自己留一點餘地的人。」做音樂時期也是,她會把信用卡直接交給製作團隊,買甚麼都不需要問她。「我沒富裕過但也從未吝嗇。」

再過四年,她已經在京郊的藝術區租了一個大面積兩層樓的工作室,工作重心也由紐約轉回內地,她仍然不斷錄製新單曲、演出,也在北京和紐約兩地的重要藝術場地舉辦過個人作品展。當時她的作品還僅以布面繪畫上的love圖釋亮眼,加之她的音樂名人身份,更像是一種流行文化之下的通俗藝術。

然而直到去年,她在國家博物館的全部作品令業內人士也讚嘆,她的天賦和努力,加之處女座的完美主義和意志力,她達到了職業藝術家的狀態。她對色彩、材料、架構的運用和了解,完全像一個學院出身的畫家。

與從前更不同的是,她暫時結束了在海外漂泊的狀態,定居北京她結婚了。先生是位著名的收藏家,從17歲她考進東方歌舞團來到北京,而後在全世界遷徙遊蕩,到了四十幾歲,她安定下來了。

但她坐在工作室裏,穿着滿是油彩的夾克,皺着眉微微笑着:「看起來是安定了,但心裏還是想漂泊,真正的安定也能讓我產生焦慮,我習慣那樣的狀態了,我想念紐約,一直想拉着我的先生,跟我一起回去。」

工業區長大的文青

艾敬出生的城市是東北重工業城市沈陽,生長的地方就是紀錄片導演王兵拍攝的《鐵西區》,她的童年在一個大型工廠裏度過,有成千上萬的工人和他們的家庭一輩子都守在那兒,當父輩年老退休,兒女們會接替上去,幾乎沒有人會想到生活裏還有甚麼別的可能。

她的祖輩來自農村,到父輩開始有機會到工廠做工,而那時她19歲的母親,在文革時為了逃避下鄉,與一個23歲的技術工人,也就是她的父親結婚,他們一連生了三個女兒,日子平淡,但有一個幸福的要素是夫婦二人皆有文藝的熱愛。母親是唱評劇,父親則擅長各種民族樂器,艾敬在童年生活裏就這樣一面到工廠裏看父親車間裏的車床機器,聞着工業油的味道,另一面回到家裏是父母親的琴瑟和鳴。她個性裏的剛毅與柔軟也大概是這時養成罷。

父親是她的第一個音樂啟蒙老師,用一把二胡教會她的樂感,九歲時,她開始代表學校參加各種歌唱比賽,到16歲時考進沈陽藝術學校聲樂系時她已經是台風老練的演員了。

17歲時她錄製的一首《沈陽啊,我的故鄉》隨着音樂專輯賣到600多萬盒卡帶,八十年代中期的中國人幾乎都能隨口哼唱,而她卻繼續向南行,到當時的流行音樂重鎮廣州去做歌手,日後大陸的知名歌手幾乎全部出自廣東。在那裏她最初翻唱大量的港台流行歌曲,發行卡帶,也因為長相像栗原小卷與山口百惠,被選中出演電影。《情魔》作為大陸開放初期少見的偶像劇,讓觀眾了解到艾敬的另一面她能挑戰任何一個藝術門類。

她總是做任何事情要求自己務必專業,在出演《五根女人和一根繩子》前,她考進了中央戲劇學院表演戲,靠精湛的演技,她在國際獲獎,也登上了《大眾電影》的封面,這一年她21歲。

皺紋不在臉上在心裏?

樂評人金兆鈞是內地最為權威的樂評人,他還記得初見少女艾敬時她的沉靜和執着,與年齡不相襯的成熟,她一直想自己創作,有專屬自己的獨一無二的作品,她逐漸在開創敘事性的歌詞旋律,最後成為了城市民謠最重要的代表人物。時隔近三十年,二人相對,是她正準備在上海舉辦個展前,金爺對着艾敬說:感謝你的堅持,你鼓勵了所有的音樂從業者。

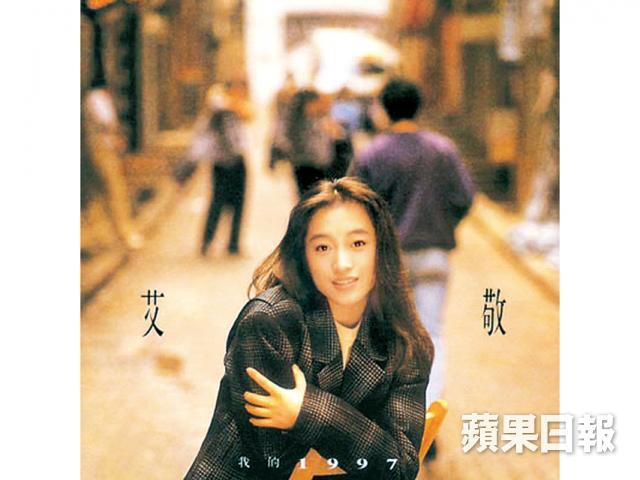

到1992年艾敬簽約了香港大地唱片,終於有機會發表自己的個人創作專輯《我的1997》,同三寶、何勇、陳勁、王迪等諸多搖滾樂人合作,一個月就達到四白金的銷量。這一年她也終於將自己用了四年之久的「艾靜」藝名更改為本來的名字「艾敬」。這張唱片在當時的日本獲得外語唱片的最佳銷售成績。

但獨特的曲風在當時的中國大陸曾受非議,有人說:這叫歌嗎?

「我是科班出身,我不知道甚麼叫音樂嗎?」

從93年始,艾敬不斷在日本登台,東京武道館、名古屋城堡公園、富士電視台等,直到簽約日本Sony唱片,和日本製作人佐藤剛聯合製作個人第三張專輯《追月》,她創作了專輯中所有歌曲。1997年,她帶着父母妹妹一起在香港見證回歸。1998年她在美國錄製了第四張唱片《Made In China》卻因歌詞敏感,不被允許在大陸發行。

這種打擊也是她開始在繪畫上尋求表達的直接原因。「我突然覺得很無力,當你的表達受到阻斷時。還有多年在音樂圈裏,被製作人經紀人所包圍,在舞台上下,那麼久了,我應該和過去隔斷了。」

90年代初她在歐美造訪各大美術館和畫廊,初見安迪沃霍的作品時,她驚呼:這不就是美術界的流行歌嗎?

她在1998年認識了張曉剛,第二年開始每日去他的工作室學習繪畫,從素描到色彩,張曉剛形容這個人如此「用心」。回到紐約後她在學習班裏上素描課,認真勤奮,如同她還是個小孩時學習聲樂。

她的繪畫受音樂影響深遠,聽了三十年的Folk Rock,她在現代藝術裏運用到這種自由和獨立。繪畫比音樂要付出更多艱難,最要忍受的是孤獨。「但我最常跟身邊的女性講,不要抱怨,當你告訴別人你的苦, 你只會變得更苦,再說不會有人能替你分擔這種苦,你應該吞下它,從身體裏通過,釋放它,再埋葬它。」

她說年幼就跟着文工團巡演,病了冷了從來是默不作聲,她習慣了稀釋煩惱,用歌聲和畫筆來傳達正面的情緒。她的情商高,喜怒從不示人,很少提及生活瑣事,講的話全是形而上的意義。 我說她是內地開放後的文青祖奶奶,從輩份上講。她笑答今天她還是如此,藝術對她來講是寬闊海洋,她像兩棲動物,常出海去獲得平靜。「我害怕的東西從來不是漂泊,而是熟悉。」

她對44歲的自己感到滿意,那是每一分每一秒紮實活過來的履歷,她樣子如此年輕,最喜歡看到別人知道她的年齡後驚訝的表情。

「別人的皺紋長在臉上,我的都長在心裏了。」

艾敬:

1969年生於遼寧沈陽,9歲登台,在少年宮學習鋼琴和聲樂,16歲入讀沈陽藝校聲樂系,17歲考入中國最具影響力藝術團體東方歌舞團,1990年入讀中央戲劇學院。代表作《我的1997》、《流浪的燕子》、《艷粉街的故事》、《Made in China》、《是不是夢》等,曾旅居東京紐約等地,1999年師從張曉剛學習繪畫,重要展覽有:《ALL ABOUT LOVE》於今日美術館,《AI WANT TO LOVE 》於紐約中國廣場畫廊、邁阿密藝術博覽會等,2012年於中國國家博物館舉辦艾敬大型綜合藝術展。

作者Profile:鞠白玉

編劇、作家、北京滿族人,十年來致力於推介中國當代藝術、詩歌、音樂、獨立電影,訪問超過五百名各藝術領域代表人物。