【直擊報道】

走進上海著名商圈淮海中路,讓人產生身處香港的錯覺:時代廣場、K11、iapm……放目盡是香港發展商複製的商場項目。然而,面對商場近年過度擴張,供過於求,商場淘汰戰加劇,港商進軍商場單靠「硬件」已不夠,要升級鬥軟實力,方有機會突圍。

記者:吳綺慧 攝影:張志華

去年在淮海中路商圈,半年內已開了三間香港人耳熟能詳的商場或百貨:新世界(017)旗下的K11、新地(016)旗下的iapm,以及九倉(004)大股東私人持有的連卡佛,亦回歸上海,落戶在集團旗下的時代廣場。淮海中路一個個大型商場落成,推高供應亦令去年底空置率升至7.7%,高過上海整體空置率4%的健康水平。據第一太平的研究報告,去年上海一線地段零售面積,按年增加近16%,供應量是2003年以來最高。

從顧客「體驗」下工夫

記者本月初曾在上海視察各商場人流情況,發現表現極端。如仍在重整組合的時代廣場,現只有連卡佛、Zara及City'super在營業,人流疏落,高層商舖仍未租出。麗豐控股(1125)旗下香港廣場,地下及二樓均出租予Cartier、Coach等國際品牌,街舖的蘋果專門店人頭湧湧,但商場內二樓以上的樓層,人流較稀少。

多年前港商在內地建商場,建築、設計都成為內地發展商模仿對象。硬件容易抄,軟件就難模仿。K11中國營運總經理陳健豪接受訪問時表示:「如果商場仲停留喺傳統招商模式,只關注地段好唔好、建築物起得夠唔夠高,然後租個場出去,就希望商戶自己會生金蛋的話,那未來要面對的壓力會幾大。」

他指出,商場已由過往強調硬件式發展,轉為開始「鬥營運」,料淘汰過程會加快。營運者從顧客「體驗」方面下工夫,生意仍是有得做。「如果10年前,你在內地開戲院,大家肯定會話『死梗』,因為太多翻版,但𠵱家已經唔會再有人咁講。內地顧客已經唔同咗,他們來商場可以是一項社交、體驗活動,唔單單只係shopping,這是網購取代唔到。」

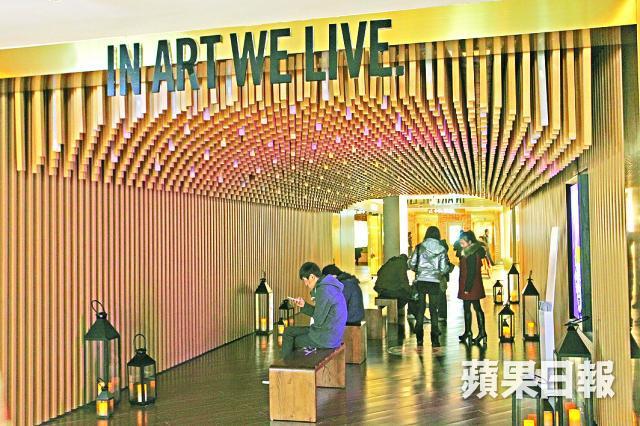

據記者觀察,在淮海路商圈內,以開幕不久的K11及iapm人流最多。兩間商場同樣有約30%面積租予餐飲店舖,並加入一些服務性商戶,如廚藝教室、戲院等來鞏固人流。

定位要清晰 保持獨特性

負責iapm項目的新地代理租務總經理馮秀炎亦同意,內地商場供應太多,的確會令生意較難做,有些發展商甚至會提供裝修補貼、長期免底租等手法,來吸引商戶。她認為未來做商場,定位要非常清晰,並保持獨特性:「例如iapm就有10%商戶是第一次來中國,15%是首次來上海。」她相信未來商場會繼續汰弱留強,「最後會是Winner takes all。」