對圍村人來說,有六百年歷史的盆菜,不單純是大時大節的宴客美食,當中更多是象徵了村民之間的團結和好客之道。生於元朗大棠村梁福元議員說:「村裏無論哪戶人家要辦喜慶事,只要出一句聲,全村的人都會義無反顧走出來,女的洗菜執柴,男的起火切菜燜豬肉,總之上下一心分工合作無分彼此。」人多的時候,他們更會舉行從早到晚整整一天的「流水宴」,氣氛既熱鬧又溫馨。

市面上的盆菜五花八門,圍村人珍惜正宗圍村盆菜的味道,滿瀉南乳香的燜豬肉更是靈魂所在,對老一輩來說,不用柴火燜,怎能享宴親朋?但盆菜大師退的退、隱的隱,正宗圍村盆菜味道也逐漸褪色,用柴生火就更是難尋。我們從鄉紳們口中,得知僅餘的隱世盆菜大師,他們藏在西貢海下、元朗大棠、上水和沙頭角裏,都在默默守住老圍村傳統,柴火一燒,盆菜風味飄香送遠。

記者:李莉

攝影:伍慶泉、黃子偉、蔡家輝

梁福元永遠有出人意表的見解,但說到盆菜,他和一眾圍村人一致,認為傳統的圍村盆菜,不能不用柴火。在他任村代表的大棠村,幾百年來都是以柴火燒菜。「後生女,你未試過柴火煮的米飯吧?我從小就吃慣嫲嫲用柴火燒的菜,那陣柴火香真是傳遍整條村。」他對柴火有不能自拔的感情,所以,先別說他擴大了梁氏祠堂那四大個灶頭,為了應付多達三百圍的宴會,他更在自己的農場內開闢多六個巨型柴火灶,「如果擺一百幾十圍的話,祠堂是綽綽有餘,不過三百圍以上的,就會用這農莊裏的,地方大很多,打盆工序也容易做些。」梁福元自豪地說。這些灶也只限村裏宴客時才用,如此大費周章、勞師動眾,目的,就是為了延續柴火煮盆菜的傳統味道。

「以前有句俗語:你有牛白腩,我有茘枝柴,我們喜歡用茘枝柴,因為火力較強勁。不過,現代人講環保呀,就算用柴火,我們都不會上山斬柴啦,荔枝山莊有大量荔枝樹枯枝,而棄置的木板我亦會用。」梁福元強調,柴火獨有的氣味能將盆菜精髓——豬肉發揮出最好的味道和質感,所以不能放棄。「如果連我這輩都放棄,柴火盆菜就真的會失傳。」

大棠 村民獨享老味道

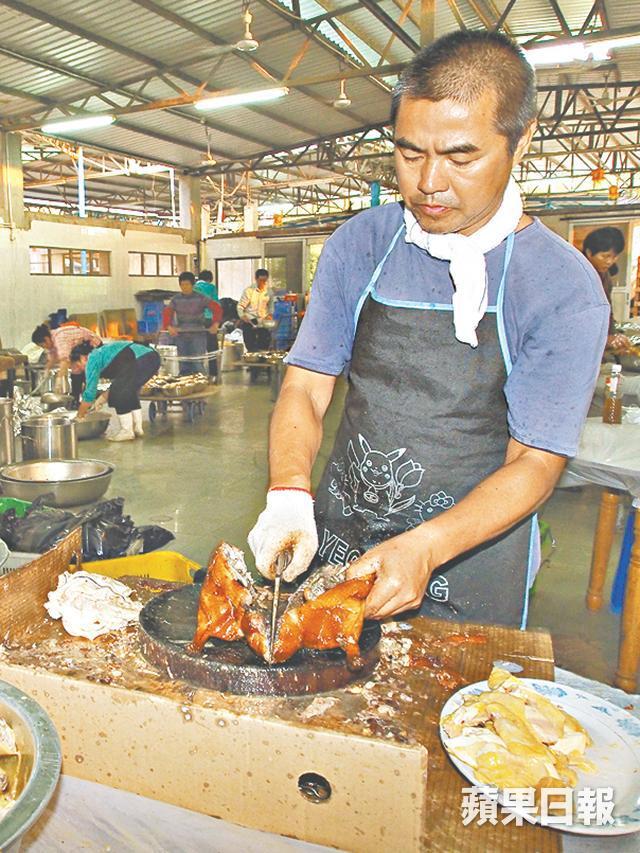

在大棠紅葉最火紅的那星期,湊巧是梁福元孫女擺百日宴的日子,大棠村村民又一呼百應的預備盆菜宴。見到村民一下就拿起粗過大腿的荔枝柴放入火爐,一下子就燃燒起猛烈的火光,此時師傅就拚命的炒呀炒,這情景真夠我大開眼界。大棠村的盆菜師傅,由村內主要兩個姓氏的李師傅和梁師傅擔任。就如其他圍村般,他們一個是子承父業,一個則從小圍着叔伯團團轉,從祠堂的大小宴會中,將煮盆菜的秘訣偷師學回來的,因為煮盆菜由調味到技巧,全是不會外傳的秘方。

謙稱自己不過是二廚的梁老師傅,一邊在大鑊裏翻動着充滿荔枝柴香的豬腩肉,身水身汗的說:「以前我爸爸都是盆菜師傅,從上山斬柴到買材料,然後烹煮,起碼要花三天做準備呀,石油氣是方便,但火氣始終不及柴火強和耐溫,味道是不一樣的。」祠堂裏是陣陣濃烈的南乳香,梁師傅說,圍頭盆菜最重要、也最考技巧的就是燜豬肉,要做得好,最少也花上三四年時間才叫滿師。足足要燜製一整天才入味的古法五花腩,工夫和過程十分繁複,先要出水、上色、入味,風乾後再用上猛火逼出肥油,之後再以慢火燜至不肥不膩、入口鬆化而甘香,都是經十多小時換回來的。這也是耐性和心機的考驗,所以,年輕一代多只是參與吃的部份,不太願意繼承這辛苦的工作。

這時較內斂的李師傅才願意開口:「我們圍村盆菜一定不會加入味精,連雞粉都不用。只用南乳、麵豉醬、片糖、玫瑰露及香料如八角來調味,保證你吃完不會口渴。」七二年起出外在酒樓做廚師的他,說自己反反覆覆用了多年時間,試過很多次才將下醬份量拿揑得恰到好處。

現在我的五官已被一室柴火豬肉香包圍,不經意在吞口水了。「今晚方便就留下試啦,試過你就知跟快餐店那些有很大分別。」好客的梁福元笑笑說。就這樣我平生第一次參加正宗圍村盆菜流水宴,先不說味道,單純氣氛已具感染力,全場熱烘烘的在盆子裏找各自喜愛的食物,碰杯,開開心心熱熱鬧鬧,一枱吃完離去,在場的村民便立即收拾好,換上新的盆菜,然後輪到另一批新面孔在享受,這就是流水宴的意思所在。主角盆菜,味道不像想像中濃厚,靈魂的豬肉結實而鬆化,但我最愛是腐竹,吸收了所有醬汁的味道,又不會死鹹的,是送飯良伴。可惜,正宗大棠柴火盆菜,除非你是村民的親朋戚友,否則,別奢望能嚐到一口,李師傅和梁師傅的手藝就只有鄉親父老才有幸品嚐。

也許對屏山客家盆菜印象太深刻,早已先入為主,認定盆菜就是客家習俗,但客家人、大埔區議員陳灶良卻澄清這是個美麗的誤會:「我們當然吃盆菜,但其實客家人更多食九大簋,盆菜主要是地道圍頭人(像大棠村)的傳統宴客習俗。不過兩者都大同小異啦。」跟陳灶良說起大埔區的隱世盆菜大廚,他竟然說:「我都可以一次煮十圍八圍喎。」能煮盆菜的大廚,他說每一個村都會有一個甚至更多:「我們那年代,未夠十歲就跟叔伯邊睇邊學啦,個個都識煮。」