村民講古

我今年58歲,在大菴村出生,婚後搬到大埔墟,三年前退休又回村,出生到現在從未搬離大埔。林村的居民,兩代或三代人都在林村念書,所以大家都是同學。林村鄉26條村有卜卜齋的不多,大菴村祠堂旁就有兩間,較富有的人家才有餘暇可念,因小孩是勞動力。卜卜齋在1950年林村公立學校落成後便停校。六德書室現在爬滿植物,三育書室已拆掉重建村屋出租,小時候就讀坪朗的林村公立學校第二校,現在也荒廢了。這次展覽,找到很多卜卜齋教科書,阿爺時代要學寫公文和家書。

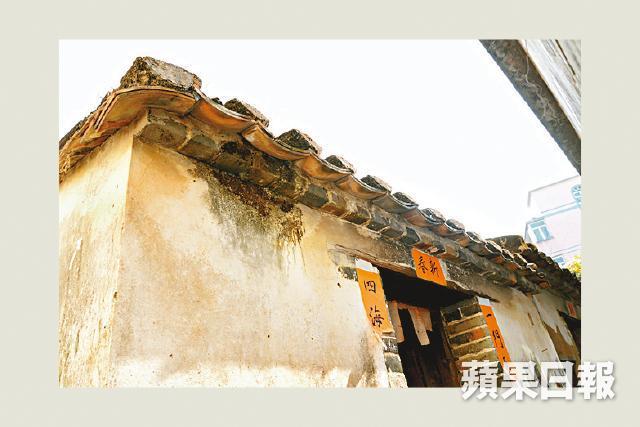

展館說的是藝術家們的考察結果,既然身在村中,何不去尋寶。策展人吳文正說過,沒有村民的協助,其實很難成功,林村校友會代表張振邦(邦哥)是其中一個。林村鄉二十六條村,圍頭、南華莆、較寮下、坑下莆、放馬莆、新屋仔、鍾屋村、社山、塘上村、新村、龍丫排、田寮下、新塘、坪朗、大菴、大菴山、小菴山、寨乪、麻布尾、大洋輋、水窩、白牛石(上)、白牛石(下)、梧桐寨、蓮澳(李屋)、蓮澳(鄭屋),大家最常踏足的許願廣場,其實就在放馬莆村。林村於南宋時期的1287年開始有人定居,鍾屋村立村最早,約有七百多年歷史,林村不少祠堂被列為歷史建築,各村皆有祖堂(村民組織),而整個林村鄉的總堂,就是六和堂。邦哥出生的大菴村,祖堂三達堂借出龍鳳雞宅展覽:「雞宅由祠堂管理,村民結婚才借用,莫說再找不到師傅有如此工藝製作,昔日村後就有風水林,能夠就地取材,如今都沒有了!」竹是風水林常見樹木,新界人製竹器,多用泥竹扒皮,小時候的他,哪想到長大後,竹編的田雞籠會成為歷史,舊屋越來越少,那天隨他往新村找一○二歲的族長拿舊物,他指着旁邊的房子,新年過後便要重建。大菴村的祠堂正在復修,旁邊的六德書室被攀藤掩埋,觸目皆是丁屋,舊屋更顯寂寥,最搶眼的是新簇簇揮春。屋難修,揮春卻可年年更換。

不少人知道林村是個桃花園,種植桃花、菊花、桔等年花,邦哥指:「林村的農業在八十年代才式微,祖先多數種禾、雜糧,五、六十年代新移民湧港,便可租田地給他們耕作,七十年代禾田消失,改種年花或養豬。」當邦哥還小時,跟其他村童一樣須看守牛隻,因當時家家戶戶種甘蔗,牛亂跑可能踩斷財路,「每年三、六和七月當造,或春耕時需要牛,其餘時間,媽媽把牛趕到山上,隔一兩星期看看就可。」牛是農民的好朋友,所以村裏到正月十六為耕牛祈福,叫做「牛福」 或「保福」。村民一到新年都很忙碌,林村初一添丁點燈,初一及初二圍頭村民愛舞獅,客家村民舞麒麟。圍頭村民製茶粿及伴有糖漿及花生餡的米餅,客家人則愛馬仔及米通。而大菴村則在年卅晚前把祠堂及三個伯公打掃乾淨,並把門前花牌掛上及把兩邊的對聯貼好,初一是齋日,村民會帶同齋祭品到祠堂拜祖先,初二開齋日便可吃葷,還要到祠堂拜祭,新十五則有鬧丁習俗,小朋友或年輕人拿着爆竹或麵粉袋 (做豆腐時用來過濾豆漿的), 由村頭至村尾挨家挨戶討果品甚至利是。

村裏的新年習俗仍然承傳着,在林村逐漸改變的村貌裏,唯一不變的,是山。

遊覽貼士:

除了參加文化導賞團,跟隨邦哥成長足印,感受日子恬靜,林村鄉各村由一條林錦公路連貫,在放馬莆許願廣場看過展覽及林村谷桃花園後,可乘小巴或巴士到邦哥成長的大菴村,那裏的大樟樹及六德書室甚有睇頭,大菴村旁的坪朗村,就是邦哥就讀的林村公立學校第二校。離開時坐小巴25K到總站,可在富善街參觀文武廟和找木匠許伯買木盆呢!