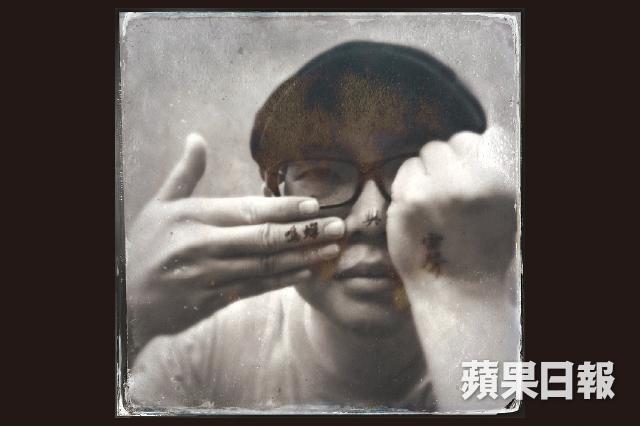

詩人廖偉棠在北京深冬裏回來,先是去了萬聖書園,那是北京碩果僅存的一家人文書店,老闆是民主人士劉蘇里。廖的詩集《野蠻夜歌》在書店裏被翻得面目全非,他雖戴着鴨舌帽和近視鏡,整個人在圍巾和冬衣的包裹下,還是有人認出他,請求合影。在這座城市裏仍有人熱愛着詩歌,這是北京殘存的魅惑。

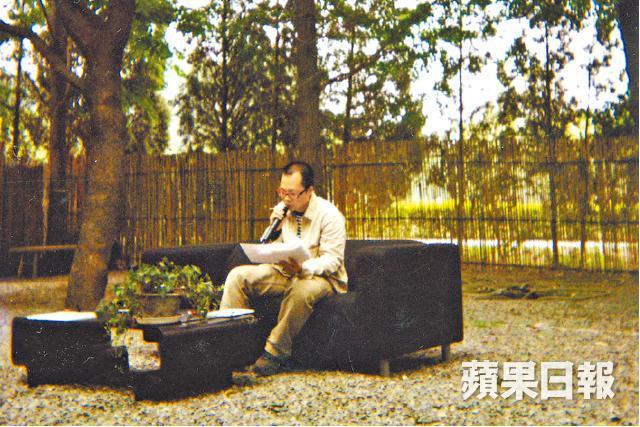

「哪怕你是和文學一點關係都沒有的人呢,在空閒時,陽光底下,拿起一本詩,細細地讀那些句子,都是幸福,真是一種享受啊。」老詩人芒克曾說過。

在匆匆忙忙的疲累人生裏,寫詩讀詩都是一種享受。

作者:鞠白玉

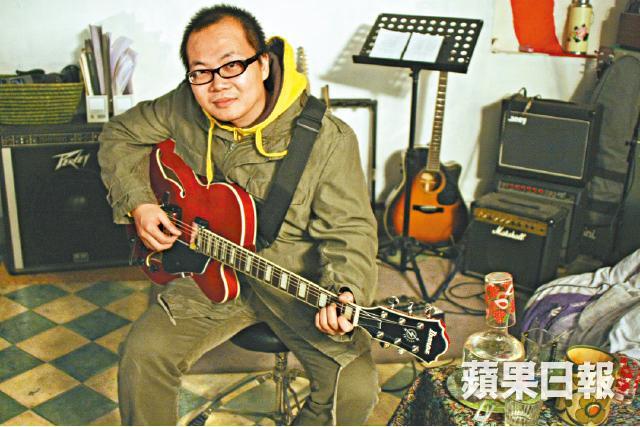

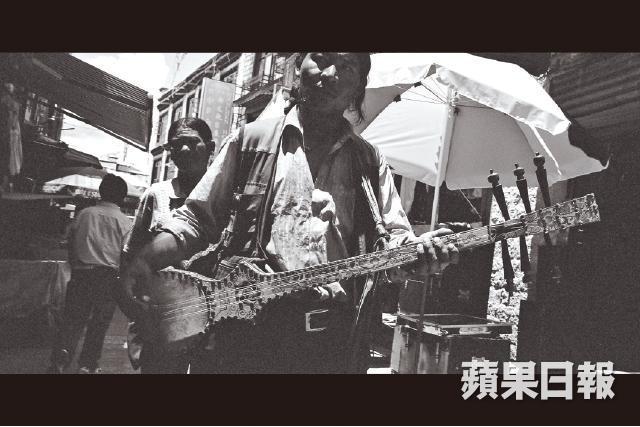

廖偉棠之於大陸的文青,他是香港島上漂泊過來的異類,他來大陸上尋找他的同類。十年前他混迹的三里屯南街,街上有夜夜笙歌的河酒吧,有個音樂人叫小河,有和小河一樣的西北民謠人,那裏從不區分周末,每晚都能狂歡,便宜的大瓶燕京啤酒,只需十幾元錢就能醉到天亮。窗裏面是貧窮快樂的結他手,窗外是三兩扎堆的作家,詩人,導演。有乞討的女人帶着成群的小孩徘徊不肯離去,窗裏面聽歌聽到傷感的觀眾就遞出來一些零錢。

到如今三里屯南街消除了它的破敗,也消弭了生機。故地重遊是不可能的,廖偉棠也不再去試圖尋找那種氣息。那是黃金年代,一個人過往青春裏有限的那麼幾年,他以波希米亞人的尋遊方式找到他的波希米亞大陸,幾年後大陸淪陷在商業浪潮裏,他也回他的島去了。對於個體的內心來講,黃金年代無法複製。

現在他來,到鼓樓附近極隱蔽的小胡同裏找他的舊友, 喝一杯威士忌,手裏握着萊卡相機,有一句無一句地閒聊着。說到小河,宋雨哲,說到尹麗川,阿美。當年那些漂亮的男孩女孩們,他們因為才華而使青春閃閃發光,他們最後各走各路,各有各的遠方。

他最好的兩個朋友已不在人世,和他同吃同住吵架聊詩的摯友馬華在雲南支教的路上遭遇天災,另一個好友女詩人馬燕跳樓自盡。他說所以北京許多地方他是不再去了,他小心翼翼不去觸碰那些回憶。又笑着:「也是求仁得仁,也許是好結局。難過了許多年,我都釋懷了。」

拿遍文學獎的001

港人內地所生子女001號。

廖偉棠小時,廣東鄉間等着在香港工作的父親每個月來看望他一次,從十歲開始就知道一家人在港團聚非常難得,他不明白為甚麼申請一個香港的身份在他身上要那樣艱難。後來有人提醒說因他家人太老實不懂找門路,努力到22歲,香港回歸後的一個月,他還是正式成為香港人。

而香港也是異鄉,他拿到身份證卻無法拿到親近。去港前他在大陸已長成了文學青年的最初模樣,他通讀古典文學亦熱愛詩歌,卡夫卡,里爾克,魯迅給20歲以前的他蒙上一層影子,他孤絕而內向,到了香港後卻詩風大變,他的詩裏開始有赤裸裸的現實進入。

香港的天與雲,碧海與村落,市井民生,街頭巷尾,有濃濃的人間煙火。他來港前曾在珠海電視台工作,他曾要求到最為簡單的技術部門去,這樣他有很多時間寫作。到港後他乾脆和朋友在旺角開書店,人來人往,他見過許多面龐聽了許多故事。

廣東鄉間和香港樓宇為何會產生一個布爾喬亞者,廖偉棠也說不明白,他身上帶着那種波希米亞人的難以抑制的流浪欲望,他選擇向北方。

到北京之前他在香港拿了幾乎所有的文學獎項,他甚至不好意思再參賽。而他為的不是名次,是獎金。香港青年文學獎詩組及散文組冠軍,香港中文文學獎散文組冠軍,詩組及小說組季軍;台灣中國時報文學獎詩組首獎,聯合報文學獎詩組大獎;聯合文學小說新人獎及馬來西亞花蹤世界華文文學獎,香港中文文學雙年獎。靠這些獎金他一頭扎進北京做港漂,和當時來大陸的多數香港人不同,他不是來大陸淘金,他是來找和他一樣的人相聚。年輕,貧窮,詩歌與音樂,自動做邊緣人。2000年是北京最純潔的年月,他和文學圈保持距離,和獨立音樂人打得火熱。他很奇怪相交要好的朋友都是西北人,他和他們夜談直至天明,喝小二燕京,為省錢每晚騎單車來回穿梭各個好玩的場所。後來他從家人那裏得知,自己原是祖籍甘肅,怪不得青春時那樣狂浪豪放。

2003年時他的生活捉襟見肘,靠拍照,也給大陸剛興起的視覺雜誌做顧問,一個月有兩千餘元足夠他在北京的開支,他住一月千元的小居室,照樣和北大的才女詩人戀愛。

收穫了詩歌也收穫了愛

在北京的他寫下《波希米亞中國》,他與陳冠中顏峻合著的這本書中展現了一個邊緣群落的力量,他們在主流社會裏做了不同的選擇。這本書影響了八十後的一代年輕人,價值觀開始變得多元化。

然而到2005年時他決定離開,他形容即將開奧運會的北京呈現出一種瘋狂,一切都變味了。甚至他的友人們也多數去投向這種瘋狂,那種商業味道是他遠離香港的緣由,當他在北京嗅到時便義無反顧地要走。

「是的,當你看到身邊你曾親近的朋友開始變得勢利,追求名氣,你知道好玩的日子終將過去了。」

他在北京收穫了詩歌也收穫了愛情,來自哈爾濱的北大女詩人曹疏影隨他一起回到香港生活。當年他和朋友一起追求她,別人問他怎麼可以這樣做,他答「為何不可?情愛自由。」詩人沒有世俗的約束。

曹疏影在香港就像廖偉棠在北京,她寫詩,與音樂人交往,與香港的獨立樂隊合作音樂詩會,她在香港島上保持着文藝腔,也時常出離,會跑去意大利遊學。「她在哪兒都能如魚得水,她比我更西化。」

他來北京短期的旅程,要時刻接家裏的電話,這一晚他不斷地指揮安排香港那邊的日常,孩子是否去祖母家過周末這樣的瑣碎他也操心。「人常說世俗生活傷害詩歌,可我說,甚麼都傷不到我寫作,我也從未出現過瓶頸。那些被傷害到的,是因為他們作為一個人就是脆弱的人。」

一對詩人夫婦在最具商業氣息城市裏生活,他們將香港的現實主義融化在詩句裏,詩歌仍然是他們最直接的表達,也是生存的方式。他們的日子平靜甜蜜,但朋友也打趣道:你家的碗向來沒人洗的。他就笑,滿不在乎。他坦承和詩人妻子從戀愛到結婚有一種高度的默契,就是絕不干涉對方的任何,他們保有私人創作的權利和開放式的情愛觀。我猜他的意思是他們仍然有喜歡別人的權利。他笑而不語。我說是像薩特與波娃那樣的契約愛情嗎?他答:沒有那麼嚴重,那個太猛烈了。

「我們好像並不是因為喜歡對方的詩歌才在一起,不是文學的關係,僅僅是兩個人互相的吸引。我們在詩歌上從未影響過彼此的風格。」

內心的詩是家園

他在北京失落的波希米亞風在香港重拾,至2005年後,香港的人文精神又再復興,它展示了商業活力之外的另一種生動,年輕人不再遵循唯一的價值觀,他們輕視物質,尊重自我表達,關心社會民生,有我行我素的勇氣,文學藝術也令生活自由而遼遠。廖偉棠形容這情形就是他在2000初進入北京時的理由,十數年過去,香港和北京的環境對換了。

「我喜歡蕭條的年代,經濟稍差一點,大家反正也沒錢賺,反而能安下心來創作。所以對於詩人來說,可能蕭條年代就是黃金年代。」

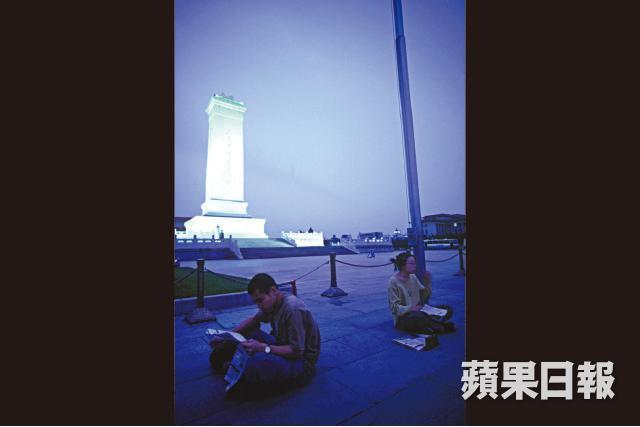

廖偉棠從前混迹北京,與老北京和西北人打成一片,除了口音,很少有人會注意到他的地域屬性,他有粗獷的內心。然而廖與文藝圈是又親密又疏離,時下的大陸知識分子圈壁壘分明,左右派唇槍舌戰,他從不覺得政治遙遠,他認為政治是人類生活的日常部份,他不做回避。然而人家要他站隊的時候他就抽身,他不左亦不右亦不騎牆,就事論事,「我只是站在人的立場。」

從前他在北京最享受以低價買打口CD,這樣私下流通的海關查沒品滋養了整整一代人的音樂素養,現在他回來再找不到,而以前廉價的獨立唱片,已經賣到八十元一盤了,他只能小心地挑選幾盤以做紀念。

北京物是人非,只有他的青春記憶未泯,香港島上的波希米亞詩人,001號的香港內地人,惟有內心的詩是家園。

廖偉棠:

1975年生於廣東,後移居香港,排隊12年拿到香港內地所生子女身份證,編號001。

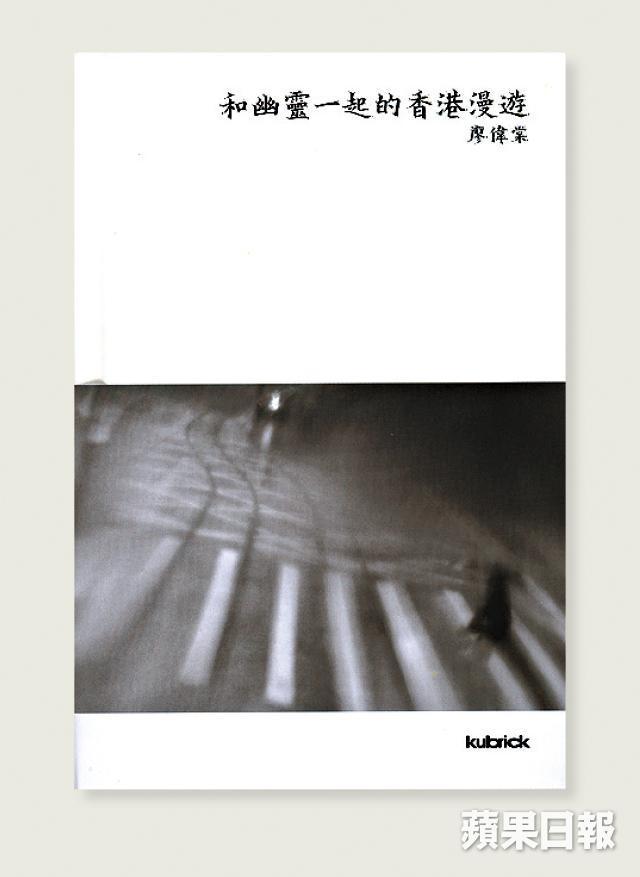

作家,現代派詩人,攝影師。16歲始發表處女作至24歲包攬華語文學諸多大獎,代表作:《衣錦夜行》、《永夜》、《隨著魚們下沈》、《花園的角落,或角落的花園》、《手風琴裏的浪遊》、《波希米亞行路謠》、《苦天使》、《少年遊》、《黑雨將至》、《和幽靈一起的香港漫遊》,小說集《十八條小巷的戰爭遊戲》,攝影集《孤獨的中國》、《我屬貓》、《巴黎無題劇照》,評論集《我們在此撤離,只留下光》,批評合集《波希米亞中國》等。

廖偉棠著作

作者Profile:

編劇、作家、北京滿族人,十年來致力於推介中國當代藝術、詩歌、音樂、獨立電影,訪問超過五百名各藝術領域代表人物。